| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考历史知识大全《古代中国的政治制度》考点特训(2019年冲刺版)(二)

参考答案:D 本题解析:依据材料中的江浙行省可知,题干所涉及到的是元朝的行省制度,所以其记载最有可能的是《元史》,元朝实行行省制加强了中央对地方的管辖,所以选D 本题难度:一般 2、选择题 图为秦朝疆域图(部分),图中方框应该填写的地名是( ) |

参考答案:B

本题解析:略

本题难度:一般

3、综合题 (10分)

材料一:

材料二:(秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”。

——《史记》

材料三:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召”。

——《檐曝杂记》

请回答:

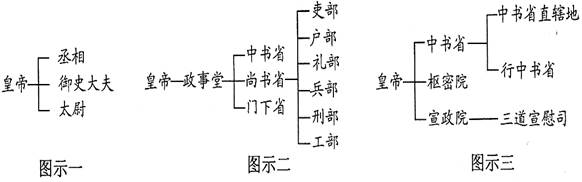

(1)结合所学知识,指出材料一中图示一、二、三所反映的政治制度的名称。(3分)

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?(2分)这一制度的实施有何意义?(1分)

(3)材料三、材料四反映出明清时期君主专制制度有哪些新的变化(2分)综合上述材料概括我国古代专制主义中央集权制发展的基本趋势。(2分)

参考答案:

(1)三公九卿制、三省六部制、行省制;(3分)

(2)秦始皇,推行郡县制。(2分)实现了对地方政权直接有效的控制;官僚政治取代了贵族政治。(任1点得1分)

(3)明太祖废丞相,权分六部。清雍正年间设军机处,君主专制制度发展到了顶峰。(2分)皇权不断加强,相权不断削弱;中央权力不断加强,地方权力不断削弱。(2分)

本题解析:

(1)根据材料一图示关键信息,本题主要考查学生识别图片等历史素材,并作出准确判断和概括的能力。不难判断出,三个图示均是涉及中国古代的政治制度相关内容,从属于加强专制主义中央集权这一根本制度。不难概括出三个图示所涉及的政治制度,分别是,图示一:秦朝的三公九卿制、图示二:唐朝的三省六部制、图示三:元朝的行省制。

(2)根据材料二关键信息“(秦朝初年)法令出一”、“天下之事无小大,皆决于上”,本题考查秦朝加强专制主义中央集权的相关措施。结合所学知识,不难判断出,“上”即秦始皇,他首创皇帝称号,称”始皇”。鉴于周朝分封制的弊端,他在地方上推行郡县制,加强专制主义中央集权。郡县制在全国的推行,带来了积极意义,体现在:?由于郡县长官直接由皇帝任免,克服了分封制的诸多弊端,从而实现了对地方政权直接而有效的控制;?取消诸侯国等的世袭特权,官僚政治取代了贵族政治等。

(3)根据材料三、材料四,关键信息“罢丞相不设,析中书省之政归六部”、“雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处”等,结合所学知识,不难归纳、概括出,材料三、材料四关于加强专制主义中央集权的措施,体现在:A.明太祖朱元璋废除丞相制,权分六部;B.清雍正年间,设立军机处,标志着君主专制制度发展达到了顶峰。综合以上四则材料,不难归纳、概括出,我国古代专制主义中央集权制发展的基本趋势,主要体现在两个方面,即围绕两对矛盾展开:?皇权(君权)在不断加强,相权在不断削弱;?中央权力在不断加强,地方权力在不断削弱。

考点:古代中国的政治制度·秦朝中央集权制度的形成·皇帝制度;古代中国的政治制度·秦朝中央集权制度的形成·三公九卿制;古代中国的政治制度·秦朝中央集权制度的形成·郡县制;古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·三省六部制;古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·行省制度;古代中国的政治制度·明清君主专制制度的加强·明初废除丞相制;古代中国的政治制度·明清君主专制制度的加强·清代军机处的设立

本题难度:困难

4、综合题 (17分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 显而易见的是,科举制改变了传统选官制度中自下而上、权力下移的性质。再同以往的察举、九品中正制相比,科举是一种由中央确定标准、决定取舍的自上而下的选官方式。比如说,唐代的“乡贡”,已经完全不同于察举制下的推荐,更不同于辟除制下的自行任免,地方官不再掌握推荐的权力,只不过是奉命行事,按照中央规定的具体选官标准进行资格审查和预选而已。明清的“乡试”,实际上已经成为全部由中央操办的全国统一的分区考试。这种统一的选官标准和方式,排除了地方长官对政策的解释权力,即自行解释人才标准和按个人好恶取舍人才的因素。 ——刘文瑞 杨柯《试论科举制对中央集权体制的历史作用》

材料二 它是一个由学者组成的统治集团即文人学士集团。一方面,这一制度为中国提供了一种赢得欧洲人敬佩的 有效稳定的行政管理。另一方面也正是这一制度扼杀了创造国力,培育了顺从性,只要中国仍相对孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。但是随着生气勃勃的西方的入侵,它转而阻止了中国人作出有效的调整和反应的作用。1905年,它最终被废除。” ————斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)依据材料一说明,相对于传统选官制度,科举制的变化是什么?(2分)参阅材料二并结合所学知识,说明为什么科举制能够为中国社会提供了相当长期的“稳定性和连续性”。(3分)

材料三 唐宋到明清时期,通过科举考试的官员出身、来源情况对比

| 时期 | 两宋 | 明 清 |

| 任任官前出身 | 50%以上的进士来自平民 | 43%的进士来自贫寒家庭 |

| 项目 | 英国文官制度(机械性·文书助理级考试) | 中国科举制(乡试考试) |

| 考试 内容 | 必考:英语、数学、普通知识。任选一门:经济、地理、历史、德文、法文。 | 四书文三篇,五言八韵诗一首;经文五篇;策问五道,并问经史时务、政治 |

参考答案:(1)变化:传统选官制度选拔人才的权力掌握在地方,而科举制选拔人才的权力掌握在中央。(2分)原因:因为科举制打破了特权垄断,扩大了统治的社会基础;提高了官员的文化素质,为官僚队伍提供了高素质人才;加强了中央集权。(3分)

(2)变化:来自士族、特权阶层的子弟减少;来自平民、寒素家庭子弟的比例不断增长。(2分)影响:科举制往更公平的方向发展,为贫寒阶层改变命运(处境)提供了更宽的途径,推动中国社会的发展与进步;同时也使更多的人,被儒学思想束缚,重人文轻科学,阻碍了社会发展。(从积极和消极两方面阐述,言之成理可给4分。

(3) 差异:①英国:以实用知识为主,强调文化综合素质;(2分)②中国:以儒家思想为主,强调思想政治内容。(2分)实质:封建主义与资本主义的差异(或农业文明与工业文明的差异)。(2分)

本题解析:(1)由材料可直接得出科举制的变化是传统选官制度选拔人才的权力掌握在地方,而科举制选拔人才的权力掌握在中央。科举制能够为中国社会提供了相当长期的“稳定性和连续性”是因为科举制打破了特权垄断,扩大了统治的社会基础;提高了官员的文化素质,为官僚队伍提供了高素质人才;加强了中央集权。

(2)由材料可直接得出科举制从唐宋到明清时期的变化是来自士族、特权阶层的子弟减少;来自平民、寒素家庭子弟的比例不断增长。影响:科举制往更公平的方向发展,为贫寒阶层改变命运(处境)提供了更宽的途径,推动中国社会的发展与进步;同时也使更多的人,被儒学思想束缚,重人文轻科学,阻碍了社会发展。

(3)由表格可知,“英国必考英语、数学、普通知识,选考一门:经济、地理、历史、德文、法文”可知,英国以实用知识为主,强调文化综合素质;而中国考试内容为“四书文三篇,五言八韵诗一首;经文五篇;策问五道,并问经史时务、政治”可知,中国以儒家思想为主,强调思想政治内容。中英考试内容的差异所反映的实质:封建主义与资本主义的差异(或农业文明与工业文明的差异)。

考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·科举制;古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·中国科举制和英国文官制度

本题难度:一般

5、选择题 下列说法不符合唐太宗的是

A.善于纳谏

B.重用贤能

C.轻徭薄赋

D.唐由盛转衰

参考答案:D

本题解析:试题分析:唐太宗李世民在统治过程中,居安思危,任用贤良,虚怀纳谏,实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策,并且完善了一系列制度,终于促成了政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣的升平景象,其在位期间唐朝国力处于急速上升时期,D项叙述不符史实,答案为D。

考点:大唐盛世的奠基人唐太宗

点评:此题难度中等,主要考查学生对唐太宗治国方略是否全面掌握,即是史实方面的考查,也是分析理解能力的考查。

本题难度:困难

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高中历史高考知识点《第二次世界.. | |