1、判断题 新中国成立后,人民政府将归绥(归顺、平定之意)改为呼和浩特(意为青色的城);迪化(开导、教化之意)改为乌鲁木齐(意为优美牧场)。这说明新中国

A.少数民族的称谓由地方政府决定

B.实施民族区域自治制度

C.尊重少数民族风俗习惯

D.贯彻各民族平等的原则

参考答案:D

本题解析:归绥、迪化等少数民族名称体现了旧中国对这些地区的蔑视,这是大汉族主义的色彩。而建国之后名称的变化则体现了民族平等的原则。A为断章取义,B材料中未体现,C说法错误,故本题选D。

本题难度:简单

2、判断题 关于经济全球化,下列说法中不正确的是( )

A.经济全球化的本质是资本在全球范围内的进一步扩张

B.经济全球化给各国经济提供了同等的发展机会

C.经济全球化催生了知识经济的兴起和发展

D.经济全球化和区域集团化是当今世界经济发展的两个主要趋势

参考答案:B

本题解析:ACD都属于对经济全球化的正确表述。两极格局瓦解后,经济全球化和区域集团化是当今世界经济发展的两个主要趋势。然而经济全球化是一把双刃剑:它既加速世界经济的发展与繁荣,也加剧了全球竞争中的利益失衡。B表述不正确,错在“提供了同等的发展机会”的说法,因此符合题意。

点评:经济全球化影响 :

①经济全球化是一把双刃剑:它既加速世界经济的发展与繁荣,也加剧了全球竞争中的利益失衡。

②发达国家是经济全球化的最大的受益者。

③发展中国家面临机遇:有利于吸收外资、技术、管理经验、拓展世界市场;也面临着挑战:由于经济基础较差、技术水平低等原因,处于劣势和被动地位。

本题难度:简单

3、判断题 新中国成立初期独立自主外交政策的基本方针是

①“不结盟” ②“另起炉灶” ③“打扫干净屋子再请客”?④“一边倒”

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

参考答案:B

本题解析:关键点是“初期”。①项是改革开放后外交方针的具体体现,故排除。

本题难度:一般

4、判断题 分析材料,结合所学知识回答问题。(16分)

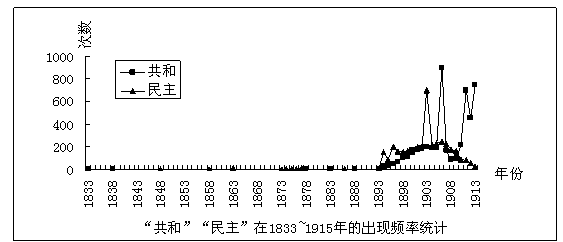

材料一?民国初年中国的政治发展其实应视为现代中国史上的第一次民主转型。下图记录了1833年~1915年“共和”“民主”这两个关键词在部分著作和报刊中出现的频率。

运用所学知识分析,图中“共和”“民主”字眼在1893---1913年出现的频率呈现快速增加趋势的主

要原因。(4分)

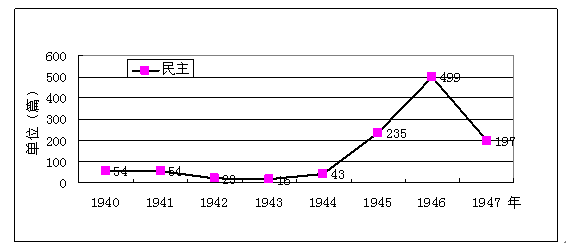

材料二 下图为1940年~1947年报刊上“民主”出现频率统计图

(2)依图分析1940~1947年“民主”出现的频率高低情况并说明理由。(8分)

材料三 著名社会学家费孝通先生在参加北平市首次各界人民代表大会后,感慨万端:“我踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次。”

——金冲及《新中国的第一年:写在国庆55周年之际》

(3)材料三反映出新中国的政治生活发生怎样的变化?请简述发生变化的原因。(4分)

参考答案:

(1)民族资本主义经济的成长;资产阶级民主革命思想的传播;资产阶级革命运动的发展(或辛亥革命)(4分,答其中任意两点即可)

(2)1940~1944年“民主”出现频率不高,原因是以抗日为重。(2分)1945一1946年“民主”出现频率较高,原因是抗日的胜利使人们看到和平的曙光;重庆谈判签订《双十协定》;1946年政协会议的召开,通过了有利于人民的决议。(4分) 1947 年“民主”频率下降,是因为内战爆发,专制统治的压制。(2分)

(3)变化:民主从少数人才享有的权利变成多数人都能享受的权利;贫苦民众从被压在社会最底层到当家作主人。原因:新中国的建立,人民当家作主。(4分)

本题解析:

(1)联系1893---1913年的时代背景,从经济、政治、思想文化等方面分析这一时期“共和”“民主”字眼出现的频率呈现快速增加趋势的主要原因。

(2)通过材料二 “1940年-1947年报刊上‘民主’出现频率统计图”可以看出,1940-1944年民主出现的频率不高;1945一1946年“民主”出现频率较高;1947 年“民主”频率下降。原因可以从社会主要矛盾和国内政局的变化等方面分析。

(3)材料三 “穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题”反映了社会各阶层都能享受到管理国家的权利。原因是新中国成立,人民实现了当家作主的愿望。

本题难度:困难

5、判断题 长篇小说《青春之歌》(作家出版社1958年出版)在国内外有广泛影响,写“九一八”事变至“一二九”运动时期形形色色的青年知识分子的生活道路和革命道路,但因以在当时被视为小资产阶级的人物作为小说主人公,所以作品问世后,掀起了一场声势浩大的讨论。有人对作者、作品进行了严厉的批评,指责作者并没有让林道静“得到彻底的改造”,说“书中充满了小资产阶级情调”。对《青春之歌》的批判说明在当时

A.“百花齐放”、“百家争鸣”方针在文艺创作中没有得到很好地贯彻

B.“左”的观念影响严重

C.《青春之歌》的创作脱离当时时代主题

D.杨沫在当时是“反动学术权威”

参考答案:B

本题解析:材料中的“有人”在“左”的观念支配下对作者、作品进行了严厉的批评,指责作者并没有让林道静“得到彻底的改造”,“书中充满了小资产阶级情调”“是站在小资产阶级的立场上,把自己的作品当作小资产阶级的自我表现来进行创作的”。故选B。

本题难度:简单