1、判断题 阅读下列材料, 回答相关问题。(22分)

材料一? (商鞅变法)行之十年,秦民大说(通悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治。

——《史记》卷68

材料二? (秦)孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲附。

——《史记》卷87

材料三 《史记·商君列传》中的一段材料:令民为什伍,而牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍……而集小乡邑聚为县,置令丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

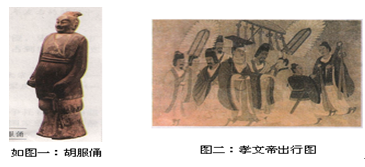

材料四?孝文帝改革前后的北魏服饰.饮食情景之比较。

材料五?北魏孝文帝变法,尚文明,魏国以治,此变而得者也。商鞅变法,废孝弟(悌)仁义,秦先强而后促;王安石变法,专务剥民,宋因以致乱,此变而失者也。商.王之失在残酷剥民,非不可变也,法非其法也。

——张之洞《劝学篇·变法第七》

请回答:

(1)据材料一、二,从军事、经济、治安、外交四方面分析商鞅变法的成效。(8分)

(2)材料三涉及到民生问题的措施有哪些?(6分)

(3)结合材料四,谈谈你对孝文帝改革的认识。(2分)

(4)张之洞对北魏孝文帝改革、商鞅变法和王安石变法得与失的评价是否客观,请以王安变法评价为例,简要说明理由。(6分)要求:①先就张之洞对三次变法(或改革)得失的论述作出评价。

②就王安石变法论述,从背景.措施.影响等角度进行说明。

参考答案:(1)军事:人民勇于为国战斗;经济:百姓富足,国家富强:治安:人人路不拾遗,无盗贼,无私斗;外交:诸侯都推许秦国为霸主。(4分)

(2)奖励耕织;废除井田制度;统一度量衡。(2分)

(3) 孝文帝改革促进了民族融合,加速了鲜卑人的封建化进程。(2分)

(4)北魏孝文帝改革:较为客观公正;商鞅变法:符合事实,有一定的道理;王安石变法:存在偏见,失之片面。王安石变法:背景:北宋中期社会矛盾尖锐,出现了积贫积弱的局面,面临着严重边患。措施:通过青苗法.农田水利法.市易法.将兵法等理财和军事措施,促进了北宋社会经济的发展,增加了政府财政收入,增强了军队战斗力,一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。但变法中也存在着因用人不当和过于激进损害农民利益的现象。

本题解析:(1)从材料一二中先找出商鞅变法在军事、经济、治安、外交四方面的文字内容,在此基础上进行概括即可;(2)从材料三中先找出与民生问题相关的文字说明,然后在此基础上进行总结,从内容看有如下相关内容:推行连坐法,奖励耕织,废除井田制度,统一度量衡;(3)材料四中图片主要反映了孝文帝改革后社会风貌的变化,依此为基础联想孝文帝改革的影响即可找出答案;(4)在阅读材料五的基础上辨析清楚张之洞对三次重大变法运动的评价,从中不难发现张之洞对王安石变法评价不够客观,然后结合王安石变法发生的时代背景和变法所起的作用分析说明问题即可。

点评:材料考查了学生对商鞅变法,孝文帝改革和王安石变法的对比分析能力,材料的主要意图是找出这三次重大变法运动的共同点,从比较的难度而言总体难度不大。但由于本题以文言文的文字材料形式出现,学生则较难把握住其材料主旨和意图,这是该题的难度所在,同时对这三次变法运动进行高度概括也是本题的又一个难点,这就要求在平时的学习中必须加强对古文的学习和训练。就三次变法运动而言,平时应该关注他们各自的内容和阶级实质。

本题难度:一般

2、选择题 李世民发动玄武门之变,杀皇太子李建成,逼父皇李渊退位,李世民违反了

①孔子的“礼” ?②董仲舒的三纲五常?③宗法制?④孟子的“民贵君轻”思想

A.②③④

B.①③④

C.①②③

D.①②④

参考答案:C

本题解析:试题分析:本题中孔子强调的“礼”即周礼,是指西周确立的严格的君臣、父子、兄弟、亲疏、尊卑、贵贱的礼仪制度,用来调整中央和地方、王侯与臣民的关系,加强中央政权的统治。三纲五常是儒家政治思想的重要组成,即通过上定名份来教化天下,以维护社会的伦理纲常、政治制度。宗法制是西周初确立的按照血缘宗族关系分配政治权力的制度,嫡长子继承制是其核心。据此本题李世民杀兄逼父违反了①②③项所述礼仪制度。第④项“民贵君轻”思想与本题无联系。

考点:史学常识·古代的伦理观念

本题难度:简单

3、判断题 (10分)【历史——历史上重大改革回眸】

阅读材料,回答问题。

材料一?有学者认为,北魏孝文帝登基时与商鞅初到秦国时所面临的形势差不多,南北朝对峙的局面已经很久,拓跋贵族的社会发展水平不如南方;而秦国在政治、经济、文化方面远远落后于东方六国,“诸侯卑秦,丑莫大焉”。

材料二 “治世不一道,变国不法古。”

(1)据材料一,分析两次变法或改革的背景有何相似之处?(4分)

(2)商鞅变法和北魏孝文帝改革中,体现材料二观点的经济措施主要有哪些?(6分)

参考答案:(1)相似之处:都处在分裂割据的时代;社会发展水平较低等。(4分)

(2)商鞅变法:废除井田制,承认土地私有; 实行“重农抑商”政策。(4分)

魏孝文帝改革:推行均田制,进一步完善了封建土地所有制。 (2分)

本题解析:略

本题难度:一般

4、判断题 战国时期的变法与春秋时期的改革?

①都是历史发展的必然产物?②都促进了社会的发展

③改革的性质完全相同?④都以法家思想为指导

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

参考答案:A

本题解析:我国东周史上的春秋与战国是两个不同性质的社会时期,所以它们的改革也有不同之处,不是完全相同的。由于社会性质的不同所以导致了改革性质的不同,由于社会分裂,各种思想都很活跃,各家学说都有一定的影响,所以第四项错误,故答案选择A项。

本题难度:简单

5、判断题 “每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”、“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。所求不获,则致诛殒,身祸家破,阖门比屋。”上述材料反映出北魏早期统治者对汉民实行(?)

A.文化灭绝

B.暴虐统治和残酷掠夺

C.军事镇压

D.严刑酷罚

参考答案:B

本题解析:通过 “驱夏人(汉人)为肉篱”、 “征调赋敛”可判断,材料突出反映了北魏早期统治者对汉民实行残暴统治和掠夺。故选B。

点评:孝文帝改革是在民族融合的基础上进行的。北魏统一黄河流域时,那里已经出现了民族融合的趋势。鲜卑族拓跋部原先的经济文化水平和政治制度都较为落后,用落后的制度统治黄河流域,这就导致了尖锐的民族矛盾。要稳固北魏的统治,就必须进行社会改革,顺应民族融合的潮流。

本题难度:一般