1、判断题 (15分)A.【选修1——历史上重大改革回眸】

阅读下列材料,回答问题。

材料一?司马光:眼下国用不足,灾害频频发生,应当减节冗费。

王安石:国用不足,因未得善理财之人故也。

司马光:善理财者,不过搜刮民财而已。

王安石:那不是善理财者。善理财者,民不益赋而国用饶。

司马光:天地所生财货百 物,止有此数,不在民间则在公家。

物,止有此数,不在民间则在公家。

宋神宗:朕意与司马光相同,然而姑且以不允许作答吧。

──摘编自叶坦《大变法》

材料二?王安石对宋神宗说:“今所以未举事者,凡以财不足故。故臣以理财为方今先急。未暇理财而先举事,则事难济。臣固尝论天下事如弃棋,以下子先后当否为胜负。又论理财以农事为急,农以去其疾苦,抑兼并,便趣农为急。此臣所以汲汲于差役之法也。”

──摘自《续资治通鉴长编》卷220

材料三?朱熹尝论安石“以文章节行高一世,而尤以道德经济为己任。被遇神宗,致位宰相,世方仰其有为,庶几复见二帝三王之盛。而安石乃汲汲以财利兵革为先务,引用凶邪,排摈忠直,躁迫强戾,使天下之人,嚣然丧其乐生之心。卒之群奸嗣虐,流毒四海,至于崇宁、宣和(宋徽宗的年号)之际,而祸乱极矣。”

──摘编自《宋史·王安石传》

(1)据材料一指出司马光与王安石的主要分歧。宋神宗持何态度?(4分)

(2)材料二中王安石认为哪一项理财措施最重要?这一措施的实行有何积极作用?(5分)

(3)据材料三概括朱熹关于王安石变法令人失望的原因。(6分)

B.【选修2——近代社会的民主思想与实践】

阅读下列材料,回答问题。

材料一?我们认为下面这些真理是不言而喻的:人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利,人类才在他们之间建立政府,而政府之正当权力,是经被治理者的同意而产生的。当任何形式的政府对这些目标具破坏作用时,人民便有权力改变或废除它,以建立一个新的政府……

──摘自美国《独立宣言》(1776年)

材料二 第一条?在权利方面,人们生来是而且始终是自由平等的。只有在公共利用上面才显出社会上的差别。

第二条 任何政治结合的目的都在于保存人的自然的和不可动摇的权利。这些权利就是自由、财产、安全和反抗压迫。

第三条?整个主权的本原主要是寄托于国民。任何团体、任何个人都不得行使主权所未明白授予的权力。

──摘自法国《人权和公民权宣言》(1789年)

(1)根据材料一、二,指出它们所体现的思想主张的共同之处。试从经济、政治、思想方面概括这两大文献产生的历史背景。(10分)

(2)结合史实说明独立之初的美国是否真正保证“人人生而平等”。(5分)

C.【选修4——中外历史人物评说】

阅读下列材料,回答问题。

材料一?正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等……不仅如此,马克思还发现了现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律……一生中能有这样两个发现,该是很够了。

──恩格斯《在马克思墓前的讲话》

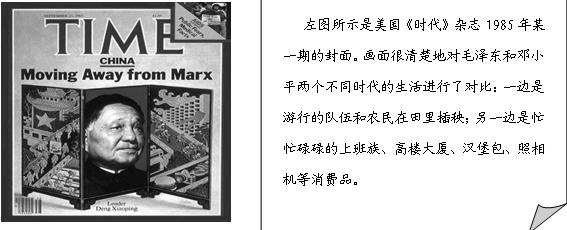

材料二

(1)材料一中的“两个发现”是什么?分析这“两个发现”的影响。(7分)

(2)材料二杂志封面上的“CHINA? Moving Away From? Marx”(中国正在远离马克思)的说法对吗?请结合史实 谈谈你的看法。(8分)

谈谈你的看法。(8分)

参考答案:A.(1)是节流还是开源。赞成司马光的观点,但又按王安石的观点执行。(4分)

(2) 王安石认为免役法最重要。(1分)

作用:增加了官府收入;减轻了农民的劳役负担;有利于发展生产。(4分)

(3)改革侧重于经济与军事;用人不当;性格固执;改革危及民众生活,造成社会动荡。(6分)

B.(1)共同之处:确认了“天赋人权”的思想和“主权在民”的原则。(4分)

历史背景:经济:资本主义工商业发展。政治:殖民统治、专制统治阻碍资本主义的发展。思想:启蒙思想的传播。(6分)

(2)不能。(1分)《独立宣言》虽然提出了“天赋人权”、“主权在民”的原则,但当时真正有权参与政治的只是拥有一定财产的白人男性,穷苦白人、妇女、黑人奴隶等被排除在外。(4分)

C.(1)“两个发现”:辩证唯物主义和剩余价值学说。(4分)

影响:促进马克思主义诞生,使社会主义学说由空想变为科学。(3分)

(2)不对。(2分)以邓小平为代表的第二代领导集体把马克思主义与中国社会实际相结合,提出了建设有中国特色的社会主义理论,开始了改革开放,解放和发展了生产力,这不是远离马克思主义,而是坚持和发展了马克思主义。(6分)

本题解析:略

本题难度:一般

2、判断题 (15分)【历史上重大改革回眸】

材料一?既能变通则成长久之业,我国家革五代之乱,富有四海,垂八十年。纲纪制度日削月侵。官壅于下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之。然则欲正其末,必端其本,欲清其流,必澄其源。?

——范仲淹《答手诏条陈十事》

材料二?国家乃专以辞赋取进士,以儒义取诸科,士皆舍大方而趋小道,虽济济盈庭,求有才有识者十无一二。况天下危困,乏人如此;将何以救?在乎教以经济之业,取以经济之才(范仲淹所谓“经济”,即指本于儒家的“经义”或“经旨”而经国济民)。……进士先策论而后诗赋;诸科墨义之外,更通经旨。使人不专辞藻,必明理道,则天下讲学必兴,浮薄知劝,最为至要。……其考校进士,以策论高、词赋次者为优等,策论平、词赋优者为次等。诸科经旨通者为优等,墨义通者为次等。已上进士、诸科,并以优等及第者放选注官,次等及第者守本科选限。?

——范仲淹《答手诏条陈十事》

朱熹在《伊洛渊源录》中定周敦颐为道学之开山,但又论:“本朝道学之盛……亦有其渐,自范文正以来已有好议论,如山东有孙明复,徂徕有石守道,湖州有胡安定,到后来遂有周子、程子、张子出。故程子平生不敢忘此数公,依旧尊他。”

——《朱子语类》

(1)结合材料一,概括指出范仲淹认为当时社会存在哪些严重问题。(6分)

(2)据材料二及所学指出范仲淹的具体改革方法及其作用。(9分)

参考答案:(1)政府机构臃肿(官员冗滥),吏治腐败;人民生活困难;外有少数民族的威胁(6分)

(2)重视儒学,关注民生(2分)改革科举考试制度和官吏任用制度(2分)指明了宋代经学即“道学”或“理学”的方向,推动了儒学复兴(3分)对王安石变法起到奠基作用(2分)

本题解析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。“夷狄骄盛,”可提炼出答案要点:外有少数民族的威胁。“民困于外”可提炼出答案要点:人民生活困难。“官壅于下”可提炼出答案要点:政府机构臃肿(官员冗滥)。

(2)“以儒义取诸科”可提炼出答案要点:重视儒学,推动了儒学复兴。“经国济民”可提炼出答案要点:关注民生。范仲淹的作用是:对王安石变法起到奠基作用,这个要点是教材上讲到的。

本题难度:一般

3、判断题 阅读下列材料:

材料一:(宋神宗)诏曰:“天下商赝旅物货至京,多为兼并之家所困,往往折阅(减价出售)失业。至于行辅稗贩,亦为取利,致多穷窘,宜出内藏库钱帛,选官于京师置市易务。”

材料二:中书奏:“……遇有客人物货出卖不行,愿买入者,许至务中投卖,勾行人牙人与客人平其价。据行人所要物数,先支官钱买之……以抵当物力多少,许令均分赊清,相度立一限或两限,逆纳价钱;若半年纳,限出息一分;一年纳,即出息二分。”

材料三:魏继忠上言:“宜假钱别置……不至伤商;贵则少损价出之,令不至害民,出入不失其平,因得余息以给公上,则市场不至于腾踊,而开阖敛散之权不移于富民,商旅以通,移民以遂,国用足矣。”

——以上三则材料摘自《续资治通鉴长编》

请回答:

(1)材料一反映了北宋商品交易中的什么社会现象?(6分)

(2)为解决这一社会问题,北宋政府采取了什么措施?(4分)

(3)根据材料二、三和所学知识说明,这些措施有什么影响?(6分)

参考答案:

(1)北宋中期,大商人囤积居奇、操纵市场、哄抬物价牟取暴利、兼并中小商贩、阻碍商品交换。

(2)设置市易务。政府出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。

(3)一定程度上抑制了大商人对市场的控制,有利于稳定物价和商品交流,也增加了政府的收入。但由于保守派的强烈反对,这些措施最终被废除

本题解析:第(1)问,主要考查的是解读材料的能力。从材料中“多为兼并之家所困,往往折阅(减价出售)失业。至于行辅稗贩,亦为取利,致多穷窘,宜出内藏库钱帛”可知,大商人囤积居奇、操纵市场、哄抬物价牟取暴利、兼并中小商贩、阻碍商品交换。第(2)问,根据材料中“选官于京师置市易务”,结合所学知识可知,在东京设置市易务,政府出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出;第(3)问,从材料中“不至伤商;贵则少损价出之,令不至害民,出入不失其平,因得余息以给公上,则市场不至于腾踊,而开阖敛散之权不移于富民,商旅以通,移民以遂,国用足矣”可知,一定程度上抑制了大商人对市场的控制,有利于稳定物价和商品交流,也增加了政府的收入;联系所学知识可知,这些措施因触动保守派利益后被悉数废除。

点评:比较商鞅变法和王安石变法的异同点及认识。

相同点:①直接目的都是为了富国强兵。②变法都得到了最高统治者的支持。③变法内容触动了旧势力的利益而遭到反对。④变法者改革的意志坚定,两人的命运基本相同;⑤变法都对生产关系作出了调整。

不同点:

①背景不同:商鞅变法发生在新旧交替的社会大变革时期;王安石变法则发生在北宋中期统治危机四伏时。

②根本目的不同,商鞅变法要从根本上废除旧制度,建立新制度;王安石变法则是为了挽救北宋统治危机,部分调整生产关系。

③性质不同:商鞅变法是一场封建化的改革运动;王安石变法则是对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。

④结果不同:商鞅变法是一场成功的改革;王安石变法最终失败。

认识:

①改革必然会遭到旧势力的阻挠,不可能一帆风顺,要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性。

②改革的成败关键要看其积极成果能否得以保留和维持,不以改革者个人命运为转移。

③改革措施要针对实际情况,行之有效,推行改革过程中要用人得当。

④改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力。

本题难度:一般

4、判断题 王安石变法力图解决的主要矛盾是?

A.北宋政府与周边少数民族政权的矛盾

B.封建国家与大官僚、大地主的矛盾

C.中央政权与地方政权的矛盾

D.地主阶级与农民阶级的矛盾

参考答案:B

本题解析:略

本题难度 :简单

5、判断题 (10分)【历史上重大改革回眸】

宋人话本中很多故事涉及王安石变法。阅读材料,回答问题。

王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

——据《京本通俗小说·拗相公》

(1)据材料,概括说明王安石变法过程中出现了哪些问题。(6分)

(2)研究王安石变法时,你如何看待宋人话本的史料价值。(4分)

参考答案:

(1)免役法等新法加重了人民负担;用人不当,出现了官吏扰民现象;新法引起了民间不满。

(2)话本在一定程度上能反映当时的社会状况,具有一定史料价值;话本属于文学作品,有艺术加工成分,须用其他史料印证。

本题解析:(1)依据材料中“立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故”、“等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。”,由此可以看出王安石变法中免役法等加重了人民负担;用人不当,出现了官吏扰民现象;新法引起了民间不满。

(2)话本属于文学创作,文学来源于生活,同时又高于生活。故话本在一定程度上能反映当时的社会状况,具有一定史料价值;但也有艺术加工成分,须用其他史料印证。

本题难度:一般