1、选择题 《越绝书》记载,楚王请欧冶子和干将“凿茨山,

参考答案:

本题解析:

本题难度:简单

2、综合题 (22分)阅读材料,结合所学,回答相关问题。

材料一 十六世纪中期,明朝思想家何心隐说:“商贾大于农工,士大于商贾,圣贤大于士”。200年后,英国学者乔赛亚?蔡尔德指出:“以余观之,商人,工人,与农人……实为一国之精华……”。

材料二 1948年,毛泽东《在晋绥干部会议上的讲话》中系统地总结阐释了新民主主义革命,即“无产阶级领导的,人民大众的,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。……新民主主义革命的动力包括工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级。”

问题:

(1)据材料一,概括两位学者对社会成员分类的标准,比较两位学者观点的不同,结合所学阐释不同观点产生的时代背景。(14分)

(2)据材料二,概括指出文中“革命动力”的划分标准。结合所学,指出新民主主义革命开始到结束的标志性事件,概括指出“小资产阶级和民族资产阶级”在中国20世纪50年代消失的主要原因。(8分)

参考答案:(1)职业或行业分类。(2分)

何心隐:职业身份有贵贱;或官本位、圣贤居首。(2分)

高低排序:圣贤、士大夫、商贾、农工。(1分)

蔡尔德:职业身份无贵贱;或商工农并重;或商、工、农排序,商业居首。(任答1点得2分)

时代背景:(8分)

何心隐:明朝;(观点)君主专制中央集权制度,(解释)等级观念深重;

(观点)商品经济繁荣,(解释)商人地位上升;

(观点)独尊儒术;或八股取士;(解释)圣贤为尊。

(上述四点,任答1点得2分,不超过4分)

蔡尔德:英国;工业革命刚开始;

(观点)重商主义;(解释)商业为尊;

(观点)英国君主立宪制,(解释)具有民主平等观念;

(上述四点,任答1点得2分,不超过4分)

(2)划分标准:阶级。(2分)

标志性事件:1919年,五四运动;1949年,中华人民共和国成立。(4分)

主要原因:三大改造。(2分)

本题解析:(1)第一小问“分类的标准”依据材料一中的信息“商贾”、“农工”、“士”、“圣贤”、“商人”、“工人”、“农人”等信息来分析,可归纳出职业或行业;第二小问中“观点的不同”可依据材料一中“商贾大于农工,士大于商贾,圣贤大于士”的信息可得出何心隐:职业身份有贵贱;或官本位、圣贤居首。高低排序:圣贤、士大夫、商贾、农工。从“以余观之,商人,工人,与农人……实为一国之精华”的信息可得出蔡尔德:职业身份无贵贱,商业居首。第三小问“时代背景”可根据材料一中的时间,联系明代中国的政治、经济、思想等方面的状况和18世纪中期以后,英国社会政治、经济等方面的状况来归纳即可,如明朝君主专制中央集权制度,等级观念深重;商品经济繁荣,(解释)商人地位上升;独尊儒术;或八股取士;圣贤为尊。英国;工业革命刚开始;重商主义;商业为尊;英国君主立宪制,具有民主平等观念。

(2)第一小问“划分标准”可根据材料二中的信息“包括工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级”的信息可得出划分标准为阶级;第二小问“标志性事件”注意设问的要求“开始”、“结束”,结合所学可得出1919年的五四运动和1949年得中华人民共和国成立;第三小问“主要原因”注意时间“20世纪50年代”,结合所学回答即可得出三大改造。

考点:古代中国的政治制度·明清君主专制制度的加强·明代君主专制制度的加强;古代中国的经济·商业的发展·明代商品经济的发展;新航路的开辟、殖民扩张与资本主义世界市场的形成和发展·工业革命·英国的工业革命;中国特色社会主义建设的道路·20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践·三大改造

本题难度:一般

3、综合题 阅读材料,回答问题(14分)

材料一 (秦始皇)收泰半(三分取其二)之赋,发闾左之戍。男子力耕不足粮饷,女子纺绩不足衣服,竭天下之资财以奉其政,犹未足以赡其欲也。

材料二 (汉高祖)约法省禁,轻田租,十五而税一。……文帝即位,躬修俭节,思安百姓,……遂除民田之租税。后十三岁,孝景二年,令民半出田租,三十而税一。至武帝之初七十年间,国家亡(无)事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。

-----------均摘自《汉书·食货志》

回答:

(1)分别概括材料一、二所反映的历史现象。(6分)

(2)结合材料分析封建统治者的赋税政策与经济发展、社会安定的关系。(8分)

参考答案:

(1)现象:秦朝的暴政;(3分)文景之治。(3分)

(2)关系:赋税繁重,超过社会承受能力,导致民不聊生,甚至天下大乱;(4分)轻摇薄赋,有利于经济发展和社会安定。(4分)

本题解析:(1)本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。材料一主要涉及秦朝赋税沉重,如“收泰半(三分取其二)之赋”,它是秦朝暴政的表现;材料二主要反映汉代赋役较轻,如“十五而税一”和 “民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余政治清明的盛世景象,是为文景之治。

(2)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。材料一是负面历史现象,材料二是负面历史现象,回答本题一定要按照题目要求“从赋税与社会经济发展的关系”作答,比如赋税繁重,超过社会承受能力,会激化社会矛盾,不利于社会稳定;轻摇薄赋,劳动人民得以修养生息,有利于经济发展和社会安定。

考点 :古代中国的经济·古代中国的农业经济·古代中国农民的负担

本题难度:困难

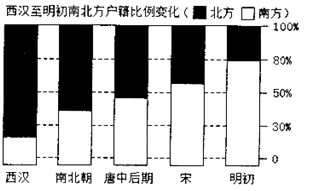

4、选择题 下图可以用来研究中国古代

①人口南北流动 ②经济重心转移 ③南北经济发展 ④经济结构变化

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④