|

高考历史试卷《中国传统文化主流思想的演变》试题强化练习(2019年最新版)(十)

2019-06-29 11:27:35

【 大 中 小】

|

1、综合题 (38分)某班同学在历史课上开展以“历史:中国与世界”为主题的学习和探究活动。

回答以下问题。

探究问题一:东西方历史发展的异与同

中国的春秋战国时代与希腊的古风到古典时代不仅在时间上大体相当,而且在经济、社会发展阶段和时代特征上也存在诸多相似之处……普通人有了更多的发财致富和向社会上层攀升的机会,人们的积极性和创造性被充分调动和发挥出来……

——王大庆《本与末:古代中国与古代希腊经济思想比较研究》

(1)依据所学知识解读这一段论述中的以下观点。(10分)

①从人的社会地位变迁的角度说明“普通人有了更多的……向社会上层攀升的机会”

春秋战国

古代希腊

②从思想史的角度说明“人们的积极性和创造性被充分调动和发挥出来”

春秋战国

古代希腊

探究问题二:近代主权国家意识和中外交往

清政府长期以来把外国视为“蛮夷之邦”、“藩属之邦”,以天朝上国自居,这时的中外交往是宗主国与“藩属之邦”之间的交往,兼管外事的中央机构一礼部和理藩院是管理“藩属之邦”的机构。

近代以来,中国逐渐理解了西方的国家和主权的观念;认识到欧洲列强实际上构成了世界的政治中心,于列强并峙之中,中国不但不足以称“万邦宗主”,平 起平坐也难以达到。有识之士开始用新词代替“夷”字,对于西方国家或称“外国”,或称“西洋”。外交文书中也以“大清国”和“大英国”“大法因”等对应。(据李斌著《顿挫与嬗变:晚清社会变革研究》)

(2)依据以上材料分析从清前期到晚清时期中国人世界意识的变化。并结合所学知识分析变化的原因。你如何评价这种变化?(10分)

探究问题三:拓展新中国的国际空间

新中国成立以后,虽然历经曲折,我国的国际交往不断扩大和深入,促进了我国的社会的发展和经济建设,也有利于战后世界的和平与发展。

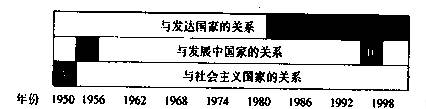

上表中的A、B、C表示建国以来,我国在不同的历史时期,与不同社会制度和不同发展程度的国家发展关系的几个重要的时段。(例如,D时段表示90年代前期中国与发展中国家的关系,此时段不是选择作答的内容)

(3)任选A、B、C中的一个时段,分析在该时段,与相应类型的国家发展关系的背景、政策和意义。(8分)

(如果选答一个以上的时段作答,只按作答的第一项评分)

探究问题四:世界经济体系与中国

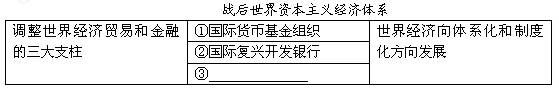

改革开放以来,中国积极参与国际经济竞争,发展外向型经济,二次大战以后的世界经济体系对于中国经济的稳定与发展也产生了重要的影响。

(4)战后世界经济体系三大支柱中的③是 。简要说明该组织的宗旨、作用以及后来的沿革。(10分)

参考答案:

(1)①春秋战国:士在社会生活中活跃起来,受到各诸侯国统治者的重用。(2分)

古代希腊:民主政治提高了公民的政治地位,为公民参与政治创造了条件。(2分)

②春秋战国:孔子创立儒家学说;百家争鸣的局面。(3分,任意一点可得2分)

古代希腊:智者学派和人文精神兴起;出现了苏格拉底等一批重要的思想家。(3分,任意一点可得2分)

(2)从把世界各国都看成藩邦属国到认识到各国均为主权国家。(4分。如果学生回答从把世界各国都看成藩邦属国到与各国平等交往亦可。若回答从天朝上国转向面向世界、认识世界、与世界各国交往之类可得2分)

原因:对外战争的失败,与西方国家交往的深入。(4分)

评价:肯定其进步意义,言之成理即可。(2分)

(3)A.背景:社会主义阵营和资本主义阵营的对立。(2分。若学生回答美国对新中国采取敌视、孤立政策得1分。)

政策:坚定地站在社会主义阵营的“一边倒”政策,与苏联建交结盟。(2分)

意义:促进经济的恢复和发展,(2分)打破帝国主义孤立封锁中国的政策。(2分)

B.背景:中国开始向社会主义过渡;广大亚非国家的独立。(2分,任意一点即可)

政策:和平共处五项原则;(2分)万隆会议上提出“求同存异”的方针。(2分)

意义:加强了中国同亚非各国的联系。(2分)

C.背景:十一届三中全会后,中国转向以经济建设为中心。(2分)

政策:对外开放。(2分)引进外资、先进技术和管理经验。(2分,如果学生回答反对霸权主义,维护世界和平可加分,但本问不得超过4分。)

意义:促进经济高速发展。(2分,或促进社会主义现代化建设,言之成理即可)

(4)关税与贸易总协定(关贸总协定)(2分,名称不准确不得给分;填写“世界贸易组织”或WTO不得给分)

宗旨是降低关税,减少贸易壁垒,实现国际贸易自由化。(3分)客观上创造了一个自由贸易的环境,推动了战后世界经济的发展。(3分)

后来演变为世界贸易组织。(2分)

本题解析:略

本题难度:一般

2、选择题 以下主张由战国时期儒家思想家提出的是

A.“仁者爱人”

B.“法不阿贵,以法治国”

C.“兼爱非攻,节用尚俭”

D.“制天命而用之”

|

参考答案:D

本题解析:A错误,体现孔子“仁”“仁政”思想,孔子生活在春秋时期。B不对,体现法家法治思想;C体现墨家“兼爱”“非攻” “尚贤” 等思想;D正确,体现荀子的儒家思想。

考点:中国传统主流思想的演变·百家争鸣·诸子百家

本题难度:一般

3、选择题 诸子百家中,崇尚自然,主张追求精神自由的是:

A.庄子

B.荀子

C.墨子

D.韩非子

参考答案:A

本题解析:试题分析:庄子的思想较为复杂:在政治上,他激烈而深刻地抨击统治阶级,赞同老子的“无为而治”,主张摈弃一切社会制度和文化知识;在思想意识上,他片面夸大一切事物的相对性,否定客观事物的差别,否定客观真理,属于主观唯心主义思想;在生活态度上,他顺应自然,追求绝对的自由。庄子一生隐默无闻,却著述甚丰,作为道家思想的集大成者,他在中国哲学史、文学史以及各艺术领域都有极大的影响。老、庄与孔、孟共同构成了国民精神的源头。因此选A。

考点:诸子百家

点评:注意主干知识即孔子、孟子、荀子的儒家思想;老子、庄子的道家思想;韩非子的法家思想;墨子的墨家思想;百家争鸣局面的形成。

本题难度:一般

4、综合题 阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。……人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。 ——孟轲《孟子·告子上》

材料二 若夫目好色,耳好听,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也……是性人为之所生,其不同之征也。……故圣人化性而起伪,伪起而生礼义,礼义生而利法度。

——荀况《荀子·性恶》

材料三 知是心之体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井自然知侧隐,此便是良知,不假外求。 ——王阳明《传习录》

材料四 因为我们还不知道美德的本性和性质,我们也必须在一个假设之下来问美德是否由教育而来的问题,就像这样:如果美德是属于这样一类心灵的善,它是否应该由教育而来?让我们假设第一个假设是知识或不是知识——在这种情形之下,它是由教育来的或不是由教育来的?……但美德是否由教育而来的呢?或毋宁说,是否每一个人都能看到只有知识是由教育而来的呢? ——苏格拉底

材料五 如果人是天使,那就不需要政府了。如果是天使统治人,就不需要对政府有任何外来的或内在的限制了。……人总是要追求其个人私利的。要改变人性,就像要阻挡狂流一样困难。聪明的立法者应该巧妙地通过改变河道而对其加以引导,并在可能的情况下将其导向公共利益方面。 ——美国政治家汉密尔顿

请回答:

(1)综合材料一、二,结合所学知识,比较荀子与孟子的人性观及政治主张的不同点。二人政治主张的共同目的是什么?(6分)

(2)根据材料三并结合所学知识回答,王阳明认为应怎样加强道德修养?(2分)

(3)根据材料四概括苏格拉底的思想。(4分)

(4)据材料五分析,汉密尔顿主张对政府进行“外来的或内在的限制”的原因是什么?综合上述材料,与其他思想家相比,汉密尔顿主张如何对人性进行规范引导?(4分)

参考答案:(1)异:孟子,人性善;实行仁政扩充人的善性。

荀子,人性恶;用礼乐法度来规范人的行为。

共同目的:都是为了实现社会稳定,促进社会和谐。(2+2+2分)

(2)致良知和知行合一。(2分)

(3)美德即知识;美德由教育而来。(4分)

(4)人性恶(人性自私);通过法律对人性加以规范和引导。(2分)

本题解析:(1)在伦理观上,孟子主张“性本善”;荀子主张“人 之性恶”,二者人性论表面相反,其实都是体现儒家主张教化的主张,维护统治阶级的统治。(2)王阳明在认识论上提出“致良知”,认为良知在心中,“不假外求”,提出了“知行合一”的学说。(3)概括材料信息即可,苏格拉底认为知识即美德。(4)汉密尔顿认为人性本恶,应该用法制进行遏制。

考点:中外对人性的认识

点评:中国古代孟子认为人性本善,荀子认为人性本恶,看似矛盾的观点其实都是体现了儒家思想的一致的思想,主张教化的作用,认为通过教化,可以改变人性,可以为统治阶级服务;古代的苏格拉底也强调善,但是认为通过知识即可获得善;近代西方的学者则是更多的体现的是法治的理念。

本题难度:困难

5、简答题 材料一 《管子?君臣下》认为,人类最初由于无“君臣上下之别”,造成了“以力相征”的乱局。在相互争斗中,“智者假众力以禁强虐而暴人止,为民兴利除害,正发之德,而民师之”。

材料二 在历史上每一种社会制度、每一个社会运动的时候,……应当从产生这种制度、这个社会运动的条件和同它们有联系的条件出发。

——斯大林《论辩证唯物主义和历史唯物主义》

运用材料二的方法,谈谈对材料一的认识。(注:表明观点,说明理由,从经济、思想、社会三方面进行分析)(12分)

参考答案:认识:管子对君主制产生的认识是错误的。(3分)他没有全面联系君主制产生的社会条件进行分析。中国君主制的产生建立在小农经济基础上(3分);法家思想为君主制提供理论基础 (3分) ;血缘宗法制是其社会基础。(3分)

本题解析:本题主要考查学生对材料的解读能力。用材料二去谈对材料一的理解,材料二说的是每一种社会制度、每一个社会运动的时候,……应当从产生这种制度、这个社会运动的条件和同它们有联系的条件出发,可知强调事物发生的条件问题。那就要读懂和理解材料一的内容:古时没有君臣上下之分,以强力互相争夺,因此,智者就依靠众人力量出来禁止强暴,强暴的人们就这样被制止了。由于替人民兴利除害,并规正人民的德性,人民便把这智者当作导师。因此,国家之所以成其为国家,是由于有人民这个根本才成为国家;君主之所以成为君主,是由于掌握赏罚,才能成其为君主。材料一中管子没有认识到君主制产生的根本条件及其他条件。根本条件要从经济上考虑,中国君主制的产生建立在小农经济基础上;法家思想为君主制提供理论基础;血缘宗法制是其社会基础。

考点:古代中国的政治制度?秦中央集权制度的形成?君主制产生的条件

本题难度:困难

|