|

高中历史知识点总结大全《中国传统文化主流思想的演变》高频考点预测(2019年最新版)(十)

2019-06-29 11:51:29

【 大 中 小】

|

1、选择题 王夫之说:“以天下论者,必循天下之公。”其思想的进步性在于

A.反对君主专制王权

B.反对封建私有制

C.要求建立平等的社会

D.反对中央集权的封建制度

|

参考答案:A

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,“以天下论者,必循天下之公”是典型的天下为公的思想观念,是典型的反对君主专制的天下为私的思想观点,所以,其思想的进步性也就在于反对君主专制王权,本题答案就是A。

考点:中国传统文化主流思想的演变?明清之际的儒学思想?“以天下论者,必循天下之公

本题难度:一般

2、综合题 阅读材料,回答问题。

材料一 “行仁政而王,莫之能御也。”

“处无为之事,行不言之教。”

“明法者强,慢法者弱。”

(1)概括材料中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。(6分)

材料二 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

------《汉书·董仲舒传》

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。(4分)

材料三 唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想.而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。(6分)

(4)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。(2分)

参考答案:(1)实行仁政;无为而治;强调法治。春秋战国时代,中国社会发生政治和经济大变动;政治上,分封制瓦解,诸侯争霸;经济上,铁犁牛耕推广,井田制破坏。

(2)强调“大一统”;糅合各家思想,形成新儒学体系。儒学正统地位在汉代确立,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流。

(3)多元性(兼收并蓄)。唐朝实行开放政策;政治稳定、经济繁荣、对外交往频繁等。

(4)思想文化随着社会经济政治的变化,在吸收融合诸多文化因素中发展和丰富。

本题解析:(1)材料一内容非常简单,三句话三个观点。第一句“行仁政而王,莫之能御也。”表明观点是主张实行仁政。第二句“处无为之事,行不言之教。”表明老子的无为观点。第三句“明法者 强,慢法者弱。”表明的是法家的法治思想。分析这些主张出现的背景就要联系政治、经济、文化和社会生活四个方面。也就是百家争鸣的产生背景。

(2)材料二内容主要是董仲舒的言论。结合教材,我们发现这段文字主要说明的是新儒学。强调统一与和平。阐述董仲舒的思想的影响主要从成就上和对后世的影响上。更加侧重于思想文化领域。政治领域也要谈一谈。

(3)材料三中的“唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。……唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素”表明唐代时期的文化特点是吸收了本国其他民族的文化及外国文化的特点,因此具有多元性。而产生的原因,我们要从政治、经济、文化和社会生活各个方面考虑。

(4)本题主要考察利用历史唯物主义思想对历史现象进行正确的评述能力。对于思想发展史的一个认识需要根据历史现象多角度,多层次的去分析。不能单单根据一个历史现象进行解释和论断,必须要通过对比等方式找到共同点,总结出答案。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·汉代儒学成为正统思想

本题难度:一般

3、综合题 (36分)人际关系·政党关系·国际关系

材料一 人,力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?曰:人能群,彼不能群也。人何以能群?曰:分(建立社会等级)。分何以能行?曰:义(伦理道德和礼法制度)。故义以分则和,和则一,一则多力,多力则强,强则胜物。

——荀子《王制》

我们每个人都不能自给自足,相对于我们自己的需要来说,每个人都缺乏许多东西……由于有种种需要,我们聚居在一起,成为伙伴和帮手,我们把聚居地称作城邦或国家。

——柏拉图《国家篇》

(1)依据材料一,概括荀子和柏拉图思想主张的异同点。结合所学知识,任选其中一人分析其主张的社会背景。(8分)

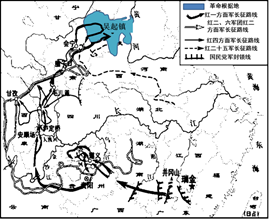

材料二

|

| ①1927年北伐战争示意图

| ② 1934—1936年红军长征路线图

|

|

| ③ 1937年太原会战平型关战役示意图

| ④ 1947年中共中央转战陕北示意图

| | |

|

(2)阅读图①至④,结合所学,解读新民主主义革命时期国共两党关系的演变。(14分)

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解读和分析逻辑清晰。

(3)二战后国际合作深入发展,各国经济合作加强。请结合战后资本主义世界经济体系和欧洲一体化的具体史实回答:战后西方资本主义国家是如何面对国际形势吸取教训、加强经济合作的?(14分)

参考答案:

(1)共同点:二者都关注共同群体中建立良好的人际关系(和谐相处)(2分)

不同点:二人建立良好人际关系的途径不同。荀子强调等级,主张依靠伦理道德和礼法制度建立社会秩序;柏拉图强调公民互助合作,建立理想城邦。(4分)

社会背景:(2分)

荀子:战国时期,旧制度衰落,诸侯分裂割据,需要重建社会秩序。

柏拉图:雅典城邦民主制走向衰落,城邦纷争不断,政局动荡。

(2)国民革命时期,打倒列强除军阀是中国革命的主要任务,国共第一次合作,进行北伐战争,基本上推翻了北洋军阀的反动统治。(3分)

国共十年对峙时期,由于国民党右派叛变革命,大革命失败,共产党开始武装反抗国民党反动派,形成国共两党对峙、内战局面。日本乘机发动侵华战争(3分)

抗日战争时期,中日民族矛盾成为中国社会的主要矛盾,国共两党第二次合作,经过八年抗战,最终取得抗日战争的伟大胜利。(3分)

抗日战争胜利后,蒋介石坚持内战独裁方针,第二次国共合作破裂,内战爆发。经过三年战争,共产党推翻国民党大陆政权,国民党逃往台湾,台湾与大陆分裂。(3分)

国共两党的关系经历了合作—对峙—再合作—再对峙的历程。历史证明,对抗、分裂不利于国家的发展与统一,合作利于社会发展,实现共赢。(2分)

(3)战后各国经济政治实力发生重大变化,美国经济实力膨胀,企图确立世界经济霸权地位;各国吸取经济大危机的教训,主张建立有效机制来稳定经济秩序。(2分)

1944年布雷顿森林体系建立,1947年签署《关税及贸易总协定》,建立以美元为中心的国际货币金融体系和以美国为中心的国际贸易体系。世界银行、国际货币基金组织和关贸总协定成为战后支撑世界经济贸易关系的三大支柱,使世界经济向着体系化、制度化方向发展,推动了经济全球化进程。(6分)

二战后为摆脱美国与苏联的控制和威胁,保障自身安全;恢复发展经济,重振西欧国际地位。

1952欧洲煤钢共同体成立,欧洲经济一体化开始。1967年欧洲共同体成立,欧洲经济合作加强。1993年欧盟成立,一体化扩大到了政治、经济和军事领域。2002年欧元诞生,促进欧洲经济一体化进程。(6分)

本题解析:第(1)问,本题主要考查学生荀子与柏拉图思想主张的分析与认识。归纳其异同点时要注意结合所学的知识及材料“……人何以能群?曰:分(建立社会等级)。分何以能行?曰:义(伦理道德和礼法制度)。……”“我们……由于有种种需要,我们聚居在一起,成为伙伴和帮手,我们把聚居地称作城邦或国家。”联系二人所处的时代分析其背景。

第(2)问,本题主要考查学生分析历史图片获取有效历史信息和结合所学分析归纳历史问题的能力。首先要明确四幅历史地图的内容:北伐战争、红军长征、平型关战役、转战陕北,揭示的正是国共由合作到对峙再到合作再到对峙的发展历程,回答时要注意用词准确、语言简洁。

第(3)问,本题主要考查学生对二战后资本主义发展的分析与认识。首先要分析题目的要求:结合战后资本主义世界经济体系和欧洲一体化回答战后西方资本主义国家吸取教训、加强经济合作的问题,因此要联系战后资本主义世界经济体系的形成并结合战前的资本主义发展中遇到的问题归纳总结经验教训。

考点:西方人文精神的起源与发展?西方人文主义思想的起源?柏拉图的思想;中国传统文化主流思想的演变?儒家思想的形成与发展?荀子的思想;近代中国的民主革命?国共关系?特点;世界经济的全球化趋势?战后资本主义世界经济体系的形成?认识

本题难度:困难

4、选择题 我国古代许多思想家都认识到了人民群众的力量和作用,并由此产生了早期的民本思想。下列思想主张体现了民本思想的是

①民不畏死,奈何以死惧之 ?②民可使由之,不可使知之

③民为贵,社稷次之,君为轻 ?④君者,舟也;庶人者,水也

A.①②

B.③④

C.①③④

D.①②③④

参考答案:C

本题解析:试题分析:符合中国古代民本思想的是①③④三项,①表达了不能用严刑酷法镇压民众;③是孟子的民本思想;④是荀子的民本思想;而②则是道教主张的愚民思想,故选C项。

考点:中国古代的民本思想。

点评:中国古代的民本思想,内容丰富,多反映在儒家学说中,先秦时期的孔,孟,荀三位思想均有所论述但又各不相同。以后儒家弟子即在此基础上不断补充完整,即明末清初三大进步思想家的出现达到顶峰。但中国古代的民本思想与西方近代的民本思想却有本质的不同,希望仔细理解体会。

本题难度:一般

5、选择题 《旧唐书列传第十八》载:唐高祖武德九年六月,次子李世民发动政变,杀死太子李建成及其党羽,并逼高祖李渊退位,自己登基继位,史称“玄武门之变”。李世民的做法违反了( )

①宗法制

②“礼”

③“三纲五常”

④“民贵君轻”

A.②③④

B.①③④

C.①②③

D.①②④

|