1、综合题 观察下列材料,回答问题(18分)。

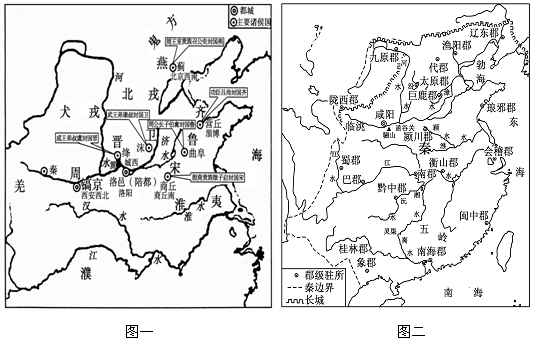

材料一

材料二 明末清初,陆世仪说过:(在官员任期方面)“郡县之弊,在迁转大速;封建之弊,在世守不易。”

(1)图一、图二、图三分别反映了中国古代不同时期的什么地方行政管理制度(3分)?结合材料二和所学知识分析这些制度的弊端?(4分)

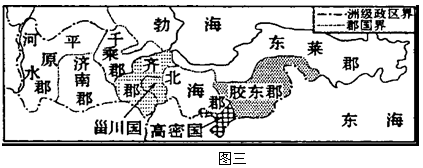

材料三

(2)分析材料三中图一、图二,提取有关汉唐间地方机构分布的信息,并结合所学知识分析其原因。(6分)

材料四

(3)提取材料三两幅图的信息,结合所学知识分析中英建筑的风格和体现的实质有何不同?(5分)

参考答案:

(1)制度:图一西周分封制,图二秦朝郡县制,图三西汉郡国并行制(6分)

弊端:分封制和郡国并行制下,权力世袭(容易形成地方割据,威胁中央集权);郡县制下,官员迁转太快,不利于地方发展。(4分)

(2)信息:汉代的州集中于黄河中下游地区,唐代的道南北分布大体平衡。

原因:汉经济重心在北方;唐南方社会经济有了很大发展经济重心开始南移(南北经济趋于平衡)(8分)

(3)太和殿高大雄伟,象征皇权至上;唐宁街10号平实素朴,却是英国行政中枢,体现民主政治风格。(8分)

本题解析:第(1)问,主要考查学生对古代地方行政区划的分析与认识。回答时要首先分析历史地图,找出关键性的地方,联系所学进行分析判断。从图一的封国及文字说明可知应是周代的分封制;图二的郡县广布,应是秦代;图三郡县与封国并存,应是汉代。回答弊端,只要正确理解材料“郡县之弊,在迁转大速;封建之弊,在世守不易”即可。

第(2)问,主要考查学生对汉唐行政区划不同及原因的掌握。从图中的行政区划可知,汉代的时候,北方的州密布,而南方十分稀少,可谓是“地广人稀”。而唐代的时候,南北方分布比较均匀。分析原因要结合这两个时期南北方经济发展的差异及经济中心的变化归纳总结。

第(3)问,主要考查学生对政治制度对建筑风格的影响的分析与认识。回答时要联系中国古代的政治制度的特点及英国政治制度的特点对比分析。结合所学可知,中国古代,君主专制,皇权至上,体现在建筑风格上往往是高达宏伟,气宇轩昂,是一副高高在上的姿态。而西方的民主政治,“与民共治”,是一副亲民的态度,建筑风格则以平朴见长。

考点:古代中国的政治制度?中央集权的发展?地方行政区划沿革及原因;古代中国的政治制度?君主专制?态度;近代西方资本主义政治制度的确立与发展?英国君主立宪制的确立?态度

本题难度:一般

2、选择题 唐太宗时,曾经想处死私役门夫的县令裴仁轨,但是最后听从了殿中侍御史李乾

参考答案:

本题解析:

本题难度:一般

3、选择题 下面是唐朝与北宋早期的科举次数与录取进士人数的基本情况简表。北宋与唐朝录取人数出现差异的主要成因是

时代

| 时间(年)

| 科举次数(次)

| 录取进士总数(人)

| 平均每榜(人)

|

唐朝

| 290

| 268

| 7448

| 28

|

宋太祖

| 17

| 15

| 188

| 13

|

宋太宗

| 21

| 8

| 1487

| 186

|

宋真宗

| 25

| 12

| 1760

| 147

|

宋仁宗

| 41

| 13

| 4561

| 351

|

A.北宋完善了科举制 B.北宋增加了科举次数

C.北宋强化了君主专制 D.国家调整了用人方针

参考答案:D

本题解析:该题通过考察唐代与北宋科举考试的相关不同。题中表格上反映的主要信息是北宋的科举考试在录取人数的比例上明显高于唐朝。A、B两项与材料不符,错误;该题找的是录取人数多的原因,而C项是一种结果性的表述,不符题意;北宋通过增加各个职位的官员数量来分割每个官员的权力,用人方针调整导致用人数量增加,故D项正确。

考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·科举制

本题难度:一般

4、综合题 阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国封建专制主义中央集权制度建立与演变的简要进程

阶段

| 演变

|

萌芽于战国

| (1)理论:韩非子中央集权的理论

(2)实践:战国时期商鞅变法,规定废分封,行县制

|

建立于秦朝

| (1)确立皇帝制、三公九卿制、郡县制,颁布秦律

(2)统一度量衡、货币、文字

(3)焚书坑儒,加强思想控制

|

巩固于西汉

| (1)实行刺史制度

(2)颁布“推恩令”,解决王国问题

(3)“罢黜百家,独尊儒术”

|

完善于隋唐

| (1)实行三省六部制

(2)创立和完善科举制

(3)调整和健全府兵制

|

加强于北宋

| (1)解除禁军将领的调兵权,立更戍法;建立禁军

(2)设参知政事、枢密使、三司使分割宰相政、军、财权;地方派文官做知州,与通判互相牵制;设转运使管理地方财政

|

新发展于元朝

| (1)设中书省、枢密院和御史台,分掌行政、军事和监察事务;设宣政院,统领宗教事务和管理西藏地区

(2)行省制度

|

空前强化于明清

| (1)明朝废丞相,权分六部,地方三司分权;改大都督府为五军都督府,分离统兵权和调兵权等

(2)清朝前期:设南书房

|

衰败于晚清

| (1)国门洞开,政治、经济主权沦丧

(2)鸦片战争后,新的经济成分出现

|

材料二 近代中国各种力量对近代民主政治的探索及其曲折历程

阶级(或政党)

| 探索活动

|

农民阶级

| 《资政新篇》主张听取社会舆论,由公众选举官吏

|

资产阶级

| (1)康梁维新派主张兴民权,实行君主立宪制,开创了民主政治的先河,但由于顽固势力的阻挠而失败

(2)民主共和制:孙中山领导的辛亥革命结束了君主专制制度,建立了资产阶级民主共和国;袁世凯废《中华民国临时约法》,复辟帝制;蒋介石实行一党专政的独裁统治,使共和政体有名无实

|

中国共产党

| (1)中共“二大”制定民主革命纲领,提出“统一中国为真正的民主共和国”

(2)中共“七大”,毛泽东提出结束国民党一党专政,建立独立自由、民主、统一的新民主主义国家

|

(1)根据材料一,归纳历代统治者在哪些领域维护并加强专制主义中央集权制度。(6分)

(2)依据材料一并结合所学知识,简析专制主义中央集权制度在晚清走向衰败的原因。(6分)

(3)依据材料二,概括近代中国民主政治探索的特点,并对这一时期的探索结果作简要评析。(6分)

参考答案:(1)领域:中央行政机构调整、改革,削弱相权,以加强皇权;地方行政机构调整、改革,加强中央对地方,特别是对边疆地区的管辖;加强对人们思想的控制。(6分)

(2)衰败的原因:西方列强入侵,统治危机加剧;资产阶级改革和人民革命的打击;封建经济逐渐解体,资本主义产生与发展;资产阶级诞生及其力量的壮大。(6分,答出3点即可)

(3)特点:探索的阶级、阶层具有广泛性;民主与专制斗争激烈,民主化进程艰难。(2分,其他答案,言之成理即可)评析:初步建立起民主制度,是社会进步的表现,也有利于经济发展;由于帝国主义、封建落后势力的存在,民主思想不发达等原因,近代民主制度尚不能真正实施,其成果有限。(4分)

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

(1)通过对中国封建专制主义中央集权制度建立与演变的简要进程的观察不难发现,历代统治者主要是在加强皇权、削弱相权、加强中央权力、削弱地方权力、特别是对边疆地区的管辖加强等等领域维护并加强专制主义中央集权制度。加强专制主义中央集权制度对于维护国家的统一、巩固国家的统一、政治局势的稳定当然起着重要的、积极的作用,但是在古代的历史时期这样去做并不能调动地方的积极性。

(2)晚晴就是指鸦片战争之后的清政府时期,在做题时首先必须明确这一独特的历史概念,然后才能做对此题。专制主义中央集权制度在晚清走向衰败的原因主要包括西方列强入侵,清政府统治危机加剧,资产阶级改革和资产阶级革命的沉重打击,封建经济逐渐解体,资本主义产生与发展,资产阶级诞生、资产阶级革命团体的成立以及其力量的壮大都会导致专制主义中央集权制度在晚清走向衰败。

(3)近代中国民主政治探索的特点主要是指探索的阶级、探索的阶层具有广泛性,既有农民阶级的探索,又有资产阶级维新派的探索,又有资产阶级革命派的探索,并且民主与专制斗争异常激烈,在半殖民地半封建中国民主化进程也是异常的艰难。至于这一时期的探索结果作简要评析主要从积极方面和不足方面两个方面都要做出相应的论述。积极方面主要是指初步建立起民主制度,是社会进步的表现。不足方面是指毕竟是半殖民地半封建中国民主思想不发达等原因,近代民主制度尚不能真正实施,其成果其实也是及其有限的。

考点:古代中国的政治制度?明清君主专制制度的加强?历代统治者维护并加强专制主义中央集权制度的领域;近代中国的民主革命?新民主主义革命?近代中国民主政治探索

本题难度:一般

5、综合题 材料题(15分)

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代王朝都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事的决策,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二 明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。”

材料三 黄宗羲说:“有明之无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也。”

请回答:

(1)在君权与相权关系的处理上,秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施?他们的共同点是什么?(10分)

(2)根据材料二,分析明太祖废除宰相制度的主要原因是什么?(2分)

(3)你怎么理解材料四中黄宗羲的观点?(3分)

参考答案:

(1)秦始皇不给丞相以兵权,让御史大夫牵制丞相;汉武帝设置“中朝”决策机构,剥夺了宰相的决策权;唐太宗规定三省长官都是宰相,相权一分为三;宋太祖以参知政事等官职分割相权。共同点:相权受到限制和分割削弱,皇权加强。(10分)

(2)明太祖认为秦朝以来宰相的擅专威福往往危及君主的统治。(2分)

(3)宰相对皇权有一定的制约作用,废除宰相后,君主专制制度逐步发展到了顶峰,形成了绝对的君主专制,加重了政治腐败。(3分)

本题解析:

(1)本问主要考查学生准确理解材料信息并熟练掌握运用基本知识的能力。材料一的信息说的是丞相的职能和地位。此问要求学生回答秦朝、西汉、唐朝、北宋四个时期君权与相权的关系,从而得出君权与相权关系的规律性认识。依据教材基础知识回答四个时期的史实。然后得出结论:君权不断强化,相权不断消弱。

(2)此问要求学生从材料中找关键信息回答。“相之患”、“ 病及于国君”即丞相的祸患危机皇帝,“其故在擅专威福”危及皇帝的原因是丞相独揽大权,作威作福。可见,明太祖认为丞相权力过大,危及皇权,从而废除丞相。再加上元朝的教训,加上明朝宰相胡惟庸弄权,又到了封建社会后期,皇权强化也势在必然。

(3)此问要求学生从材料中找关键信息并运用基本知识来分析。材料中黄宗羲否定明朝政治,认为明朝政治黑暗腐败,无可圈可点之处,就在于废除丞相。理解黄宗羲观点要史论结合,要从史实中找根据。比如废丞相后,君主专制加强,宦官地位上升,宦官政治是明朝一大特色,皇帝利用宦官牵制内阁,内阁又不能统帅六部,朋党斗争不断。

考点:古代中国的政治制度·秦中央集权制度的形成·秦朝设立丞相制度;古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·唐宋君权与相权的关系;古代中国的政治制度·明清君主专制制度的加强·明朝废丞相

本题难度:一般