1、判断题 (12分)阅读材料,回答问题。

众所周知,中国未能自主现代化,是被人轰出中世纪的。依据目前史学界多数人的说法,中国在现代化进程中一再失去历史机遇,多次与幸运之神交臂而过。第一次是明中后期以的“资本主义萌芽”。法国学者布罗代尔还曾感叹明朝(永乐皇帝)于1421年由南京迁都北京,认为这实际上是“背离了利用大海之便发展经济和扩大影响的方针”,不无遗憾地说:“不论这一选择出于有意或者无意……中国在争夺世界权杖的比赛中输了一局。”当他说到郑和下西洋时,“我们不妨想一下,如果中国的帆船当时向好望角以及印度洋和大西洋之间的南大门埃吉海角继续前进,那又会造成什么结果?”第二次是“洋务运动”。一系列外战的屈辱,终于使一些当权者意识到需要“自救”。满族旧贵不行,起用汉族士大夫,曾左李张算是遭逢时运崛起,平“洪杨”,兴“洋务”,史称“中兴名臣”。众所周知,日本的明治维新与曾、李等人创办的“洋务工业”站在同一时间起跑线上。日本也是被西洋的炮舰“轰”着离别中世纪的,可它成功地走出了。中国却步履艰难,一唱而三叹。

——王家范《中国历史通论》

请结合相关史实 ,评述材料中“历史机遇延误论”。(要求:观点明确;史论结合)

参考答案:评分标准:评分标准:

一等(12~10分)①紧扣评论对象,观点明确;②合理引用史实,进行多角度评论; ③论证充分,一逻辑严密,表述清楚。

二等(9~5分)①能够结合评论对象,观点较明确;②引用史实,评论角度单一;③论证较完整,表述清楚。

三等( 4~0分)①偏离评论对象,观点不明确;②未引用史实;③论证欠缺说服力,表述不清楚。

评卷参考:

观点一:“历史机遇延误说”认为中国在走向现代化的历史进程中至少有两次机遇没抓住,失去了主动走向现代的契机。我同意这一观点。(3分)

论证:明朝中后期,中国江南出现资本主义萌芽,手工业发达,商品经济发展水平很高;城镇化程度比较高;市民文化兴盛;出现一些带有民主启蒙色彩的思想家;中西同期文明有很多相似的现象;但专制制度严重阻碍了这一趋势。19世纪中期,洋务派掀起的洋务运动,使中国出现了变革振兴的气象,但腐朽的制度最终阻碍了洋务运动的发展。中国丧失了主动走向现代的机会。(7分)

升华:落后的封建制度是历史机遇延误的主因;或者从上层建筑与经济基础的辩证关系谈也可以。(2分)

观点二:“历史机遇延误说”认为中国在走向现代化的历史进程中至少有两次机遇没抓住,失去了主动走向现代的契机。我不同意这一观点。(3分)

论证:从明代政治经济文化诸层面展开论述,(如迁都与面向海洋并无关系;郑和下西洋的政治目的决定了其影响等)说明明代中国并无走向现代的可能,并不存在历史机遇;洋务运动的失败并不仅仅因为制度原因,从洋务运动的目的、内容、领导团体、指导思想等层面论证洋务运动不可能成功。(7分)

升华:从偶然性与必然性的角度展开;或从历史全局性综合分析的角度展开也可。(2分)

本题解析:本题以历史小论文的形式考查学生阐释和论证历史观点的能力,该题型的特点是难度较大,但开放性强,只要言之成理即可。类似与这样的问题,学生选择哪一种观点都可以,但是必须言之有理。历史小论文(观点类)要把握三个步骤:明确作者的观点,亮明自己的观点;要能够史论结合、逻辑清晰地对观点进行精要论证,在这个方面注意论据全面、详实;最后可以总结一下经验教训。

本题难度:一般

2、判断题 阅读下列材料,回答问题:(16分)

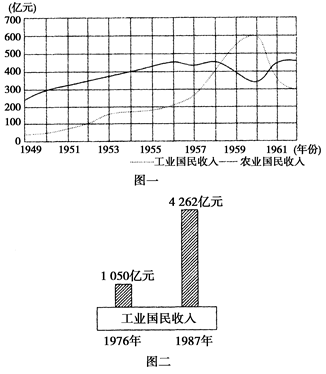

(1)根据图一回答,1958-1960年、1960-1961年,我国工业国民收入发展的趋势各是什么?结合有关史实分析其形成的原因。(10分)

(2)根据图二回答,1976-1987年我国工业国民收入发生了什么变化?试分析发生这一变化的原因。(4分)

(3)从图一、二工业国民收入的发展变化中可以得到什么启示?(2分)

参考答案:(1)1958-1960呈上升趋势。(2分)

原因:①“一五”计划完成,奠定了工业化的初步基础。②“大跃进”运动直接推动了工业国民收入的增长。(4分)

1960-1961年呈下降趋势。(2分)

原因:针对“大跃进”造成的国民经济比例失调,党中央开始执行八字方针,对工业实行调整。(2分)

(2)1976-1987年间迅速增长。(2分)

原因:各项工作以经济建设为中心,实行改革开放。(2分)

(3)启示:经济政策应遵循客观经济规律。(或生产关系的调整、政策的制定要适应生产力水平)(2分)

本题解析:(1)1956年我国生产资料私有制的社会主义改造基本完成,建立起社会主义基本制度。同时,1957年又成功完成了“一五”计划,开始进入全面建设社会主义的新时期,社会主义革命和建设可谓凯歌行进。大跃进”运动,在生产发展上追求高速度,以实现工农业生产高指标为目标。要求工农业主要产品的产量成倍、几倍、甚至几十倍地增长。“大跃进”运动在建设上追求大规模,提出了名目繁多的全党全民“大办”、“特办”的口号。

1960年提出要长期保持大跃进,继续要求工农业生产达到不切实际的高指标,对1959年上半年压缩指标进行不公正的指责,一味强调反对右倾,要把干劲鼓足。在各地粮食告急的情况下,还不断追加基建投资、追加基建项目,钢年产量指标一吨也不能少。高指标、瞎指挥、浮夸风又再度全面地泛滥起来。从1958年“大跃进”开始的三年“左”倾冒进导致了国民经济比例的大失调,并造成严重的经济困难。1960年冬,党中央开始纠正农村工作中的“左”倾错误,“大跃进”运动也被停止。1962年七千人大会后,初步总结了“大跃进”中的经验教训,并由此开始了全面的国民经济调整工作。

(2)“文革”后,十一届三中全会总结了建国以来经济建设的经验教训,毅然抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”的错误方针,全面纠正了“文化大革命”中及其以前的“左”顷错误,把全党工作的重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。实行改革开放的伟大策略,把发展经济作为重要任务。

(3)经济建设必须从中国国情出发,实事求是,按客观规律办事。 必须把发展社会生产力放在首位,坚持以经济建设为中心。

本题难度:一般

3、判断题 世贸组织第九届部长级会议于2013年12月7日上午在印度尼西亚巴厘岛闭幕,会议达成“巴厘一揽子协定”,其内容涵盖了简化海关及口岸通关程序、允许发展中国家在粮食安全问题上具有更多选择权、协助最不发达国家发展贸易等。从协定内容可以看出世贸组织?

①致力于促进世界各国市场的开放?②推动全球范围内的贸易自由化

③重视发展中国家和贸易小国的利益?④根除了大小国家之间贸易纷争

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

参考答案:A

本题解析:本题主要考查学生对所学知识的识记能力,比较容易。根据所学知识可知,世界贸易组织的宗旨是致力于促进世界各国市场的开放,推动全球范围内的贸易自由化,重视发展中国家和贸易小国的利益和解决大小国之间的贸易纷争而不是根除。所以答案选B。

本题难度:简单

4、判断题 关于孔子思想的叙述,不正确的是(?)

A.提出“仁”的学说

B.主张“克己复礼”

C.倡导“为政以德”

D.提出“民贵君轻”思想

参考答案:D

本题解析:本题考查的是孔子的思想,其中提出“民贵君轻”思想的是孟子,所选择D项。

本题难度:简单

5、判断题 孔子曰:“仁者,爱人,爱有差等。”墨子曰:“兼相爱,交相利”、“爱无差等”。造成这种分歧的根源在于他们二人: ?(?)

A.所处的时代不同

B.学术思想不同

C.代表的阶级利益不同

D.谈论的问题不同

参考答案:C

本题解析:根据所学,孔子代表奴隶制的奴隶主阶级,主张维护奴隶制的礼。墨子代表贫民阶级,主张兼爱,非攻,尚贤。两者的阶级立场不同。

本题难度:简单