1、判断题 董仲舒认为,“道之大原出于天,天不变,道亦不变;……以教化为大务;……正法度之宜。”表明他的思想

A.完全不同于先秦儒学

B.融合道家、法家等思想

C.突出人伦道德观念

D.顺应“三教合一”潮流

参考答案:B

本题解析:本题考查董仲舒的思想,由题干中“天不变,道亦不变”、“ 正法度之宜”等信息可以看出董仲舒的思想融合了道家和法家的思想,故B项正确。

本题难度:简单

2、判断题 下列内容不属于《人权宣言》的是(?)

A.人们生来而且始终是自由的,在权利上是平等的

B.国家实行君主立宪制

C.法律面前人人平等

D.私有财产神圣不可侵犯

参考答案:B

本题解析:本题考查再认再现历史知识的能力。《人权宣言》只是确立了基本的政治原则,并没有对国家政治体制作出明确的规定,实行君主立宪制出现于法国 1791年宪法。

本题难度:简单

3、判断题 17.“新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败到尝试向新型人民民主政治的伟大跨越。”这一伟大跨越主要体现在

(?)

A.结束了半殖民地半封建社会屈辱历史,实现了国家独立和人民当家作主

B.赢得了解放战争的胜利,推翻了国民党反动统治

C.冲破了帝国主义的东方战线,壮大了世界和平、民主和社会主义的力量

D.没收官僚资本,确立了社会主义性质的国营经济

参考答案:A

本题解析:17.伟大跨越指实现了人民民主专政。所以答案为A

本题难度:一般

4、判断题 中国古代有两个思想文化非常活跃的时期,它们是?

A.春秋战国时期和秦汉时期

B.隋唐时期和明末清初时期

C.秦汉时期和隋唐时期

D.春秋战国时期和明末清初时期

参考答案:D

本题解析:春秋战国时期出现“百家争鸣”的局面,这是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国 思想文化发展的基础;明末清初时期黄宗羲、顾炎武和王夫之等人批判继承儒学,儒学重新焕发生机。因此选D。

点评:本专题把握一条线索,即儒家思想的发展变化,特别注意的是春秋战国的百家争鸣、西汉董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”、宋代程朱理学、明清反封建的民主思想这四个阶段的演变。

本题难度:简单

5、判断题 (20分)阅读下列材料,并结合所学知识回答问题。

材料一 经济全球化是近年国际问题中的热门话题,专家认为:“严格意义上的经济全球化发生在80年代初,……全球化之所以发生在这个时候,第一靠全球的信息网络化,第二靠全球向市场化的变革。前者为全球化提供了技术的保障,后者为全球化提供了体制上的保障。”

——引自陈宝森《经济全球化进程刚刚开始》

材料二 技术是经济全球化的基础,“凭借全球性技术(如无线电通讯技术、核武器、洲际运载火箭、计算机网络等)而形成的经济、军事力量,无疑会为掌握这些力量的国家带来巨大利益。准确地说,全球化将处在掌握全球性技术力量的国家主导之下”。

——摘自赵英《技术演变与全球化》

材料三 “全球化是发达国家用来打开发展中国家市场的‘敲门砖’,是新殖民主义的一种形式,因此发展中国家应该团结起来,抵制全球化。”

——摘自江学时《发展中国家怎么办——拉美国家的实践》

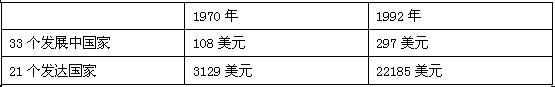

材料四 发展中国家与发达国家人均国内生产总值比较表

——引自世界银行《1994年世界发展报告》

请回答:

(1)根据材料一、二,结合所学知识分析经济全球化的原因。(8分)

(2)结合材料三、四和所学知识,评价材料三的观点。(6分)

(3)我们应该怎样应对经济全球化的趋势?(6分)

参考答案:(1)市场经济制度得到普遍认可和接受;(2分)新科技革命为经济全球化提供了物质条件;(2分)国际金融的发展;(2分)跨国公司的推动。(2分)

(2)材料三的观点是片面的。(2分)虽发达国家拥有技术优势,经济全球化确实加大了发达国家与发展中国家的差距,但全球化是世界生产力发展的必然结果,是历史进步的体现。经济全球化也为发展中国家的经济发展提供了机遇。(4分)

(3)坚持实行对外开放政策,积极顺应经济全球化的潮流;进一步深化改革,完善市场经济体制;加强国家对金融市场和经济运行的监督和管理,防范经济风险;促进科技创新,增强国际竞争力;加强与世界各国的合作与对话,促进国际经济新秩序的建立。(每一点2分,任答三点即可得6分)

本题解析:略

本题难度:简单