1、判断题 战国时期的变法与春秋时期的改革?

①都是历史发展的必然产物?②都促进了社会的发展

③改革的性质完全相同?④都以法家思想为指导

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

参考答案:A

本题解析:我国东周史上的春秋与战国是两个不同性质的社会时期,所以它们的改革也有不同之处,不是完全相同的。由于社会性质的不同所以导致了改革性质的不同,由于社会分裂,各种思想都很活跃,各家学说都有一定的影响,所以第四项错误,故答案选择A项。

本题难度:简单

2、判断题 材料一孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚魏之师,举地千里,至今治强。”?——摘自《谏逐客书》

材料二“秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯,然王制遂灭,僭差亡度,庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州域,而弱丧社稷。”

——摘自《汉书·食货志》

请回答:(12分)

(1)材料中对商鞅变法持什么态度?你认为材料一中哪句话最不符合当时的历史事实?为什么?

(2)材料二中“务本”是指什么?“王制遂灭,僭差亡度”反映了什么历史史实?作者对商鞅变法导致这一历史史实的态度如何?

(3)结合上述材料,你认为应如何看待商鞅变法?

参考答案:(1)材料一完全支持商鞅变法。“民以殷盛”。变法后,对老百姓来说负担仍比较重。

(2)重视农业生产。取消分封制,奖励军功,废除旧贵族特权。作者持否定态度

(3)商鞅变法触动奴隶主贵族利益,必然遭其反对。商鞅变法在秦国确立了封建制度,使秦国成为强国,这是历史进步。但是商鞅是地主阶级代表,所以人民负担仍较重。

本题解析:材料题题型的基本要求是要首先读懂材料的基本内容,然后根据题目的设问来作答。第(1)(2)问要注意根据题目的要求结合材料的内容来分析作答。第(3)问要综合材料来进行评析,既要看到其积极性的一面,又要其局限性的一面。最后应该指出其阶级实质。

本题难度:简单

3、选择题 在战国变法运动中,提出了“统世不一道,便国不法古”的思想家是

A.墨子

B.孟子

C.商鞅

D.荀子

参考答案:C

本题解析:此题主要考查学生的理解和分析能力,法家学说是战国变法运动的指导思想,而商鞅是这一思想的集中论述者和变法主持者,这一思想主要是指要实行变法以顺应历史发展,同时引导学生掌握墨家儒家的思想。

本题难度:简单

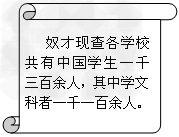

4、判断题 下图所示为1904年驻日大使的杨枢的一则奏折(部分),造成该情况的主要原因是

[? ]

A.甲午战争后国人救国思潮由物质层面转向制度层面

B.甲午战败后,国人救国求速成,学习文科较易入门

C.日本近代化起步时间短,科技不如欧美发达

D.中国儒家文化传统一向重道轻器,重人伦轻科技

参考答案:A

本题解析:

本题难度:一般

5、判断题 以商鞅变法为代表的战国变法与春秋改革相比,最主要的区别是? (? )

A.社会转型期不同

B.富国强兵的目的不同

C.战国侧重于政治改革

D.产生的直接影响不同

参考答案:C

本题解析:本题旨在考查学生比较分析历史事件的能力。春秋战国都是处于奴隶社会向封建社会的转型期,故A项为相同点,改革目的都是为富国强兵,且都起到了一定促进作用,故B、D两项都为相同点;战国改革侧重于政治,而春秋变法侧重于经济。

本题难度:简单