| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考历史题《中国传统文化主流思想的演变》试题特训(2019年最新版)(二)

参考答案:B 本题解析:从材料“及蔽者为之,见俭之利,因以非礼,……而不知别亲疏。”可以看出这个学派崇尚节俭,主张兼爱。因此为墨家思想。故选B。A儒家主张仁政,德治;C项主张无为;D项主张变法革新,反对厚古非今。 本题难度:一般 3、选择题 秦汉以后,先秦诸子百家的命运开始分化:①成了中华文化的正统和主流;②虽在舆论上不大受好评,但实际上主宰了两千年来专制朝廷的庙堂政治;③则占据了民间社会广阔天地,成为幽人隐士的精神家园;只有④在刹那辉煌之后烟消云散。上述①②③④分别是指 ( ) |

参考答案:D

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。 结合所学知识可知儒家思想在汉代经过董仲舒改造,在汉武帝时期成为封建社会的主流思想,封建社会的统治者治国的思想实际上都是儒家思想和法家思想相结合,即外儒内法,因此法家思想虽在舆论上不大受好评,但实际上主宰了两千年来专制朝廷的庙堂政治,道家主张顺应自然,追求逍遥自在的精神境界,而墨家在经历了战国时期的辉煌后,逐渐衰落,故D项正确。

考点:百家争鸣

点评:本题考查诸子百家的思想特点,要求学生对各派思想有一个基本认识。

本题难度:一般

4、综合题 (22分)传统文化的精华是民族的灵魂。阅读材料,回答问题。

材料一 先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

——据岳麓版课标教材《历史》必修Ⅲ

(1)在材料一中任选一家,指出该学派的哪些观点“构造了中华民族传统文化的基本精神”。(4分)

材料二 清季人虽未必有意识地全面反传统,却在很多地方为民初反传统者预备了思想武器。民国区别于清代的一个倾向性的变化即是最终形成了从负面解读传统的取向。

——据罗志田《权势转移:近代中国的思想与社会》

(2)任举一例说明“清季人虽未必有意识地全面反传统,却在很多地方为民初反传统者预备了思想武器。”(3分)结合所学知识,阐述民国初年,有识之士是如何“从负面解读”孔子和儒家学说的。(6分)

材料三

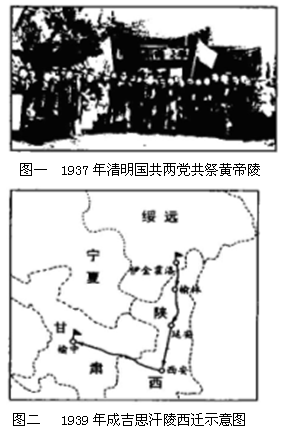

1939年,绥远形势告急,国民政府应蒙古族上层爱国人士的请求,派走员率军与蒙旗各界代表,共同迁陵。逢径延安时,毛泽东敬献了花圈,边区政府秘书长恭读了祭文,祭祀之后,延安各界人士瞻仰了成吉思汗灵枢。成陵西迁,阅时数月,历地千里.各城镇乡民,宁断隔夜之炊,亦踊跃宰牲献醴,祭英我中华民族英雄——元太祖成吉思汗的英曼,人人舒张民族正气,个个藐视倭奴气焰。

——据陈琳《成吉思汗陵西迁始末》等

(3)结合时代特征,解读材料三所揭示的文化现象。(9分)

参考答案:

(1)儒家:“仁”和“礼”;“仁政”和“民贵君轻”等。(任答两人的主张即可)道家:“道生万物”和朴素辩证法;“齐物”和“逍遥”。法家:“治国不一道,便国不法古”;“不期修古、不法常可”“事异则备变”。(任答其一即可,4分)

(2)说明示例:维新变法运动,冲击了封建专制思想。(3分)(如答出林则徐、魏源等人的新思想;洋务派“中体西用”亦可。)

叙述:辛亥革命后,南京临时政府颁布措施禁止小学读经科;(3分)新文化运动时期,宣传西方民主与科学,抨击“三纲五常”。(3分)

(3)文20世纪30年代,日本侵华战争逐步加剧,民族危机空前严重。(3分)国共两党共祭黄帝陵和成陵西迁,显示民族利益高于一切,国共两党抛弃前嫌,推动国共合作和抗日民族统一战线形成,全民族共同抗战。(3分)以上现象都保护和弘扬了传统文化,振奋了民族精神,增强了民族凝聚力。(3分)

本题解析:(1)根据题干要求及材料一信息,本题考查中国传统文化主流思想的演变——诸子百家相关思想内容。材料涉及到儒家、道家、法家的思想。回忆、再现所学知识,可以分别这样来认识儒家、道家、法家思想的某些主张“构造了中华民族传统文化的基本精神”:A.儒家:①孔子主张“仁”和“礼”;②孟子发展了孔子“仁”的学说,主张“仁政”,提出“民贵君轻”;③荀子提出“君舟民水”,主张“礼治”等。B.道家:①老子主张“道生万物”和朴素辩证法;②庄子主张“齐物”和“逍遥”等。C.法家:①商鞅主张“治国不一道,便国不法古”;②韩非子主张“不期修古、不法常可”、“事异则备变”等。

(2)根据题干要求及材料二信息,本题实际上考查近代中国学习西方的相关进程。结合所学知识,这样来认识题干观点“清季人虽未必有意识地全面反传统,却在很多地方为民初反传统者预备了思想武器”,即体现学习西方。可以举以下实例给予证明:A.鸦片战争前后,以林则徐、魏源等为代表的地主阶级抵抗派的“师夷长技以制夷”新思想;B.地主阶级洋务派的“中体西用”的主张等对传统思想的冲击;C.以康有为等为代表的资产阶级维新派利用孔子和儒家经典“托古改制”,主张改良,学习西方政治制度,冲击了封建专制思想等。

结合所学知识,可知,民国初期传统儒家学说遭到打击和压抑,具体这样给予解读:A.辛亥革命后,为了继续强化民主共和观念,南京临时政府颁布系列措施禁止小学读经科(儒家经典著作);B.新文化运动时期,以陈独秀等为代表的资产阶级激进派,极力宣传西方的民主与科学,抨击儒家“三纲五常”,部分激进者甚至提出“全盘西化”等。

(3)根据题干要求及材料三信息,本题实际上主要考查抗日战争期间国共两党的合作。根据材料三相关信息,结合所学知识,可以这样来解读材料三所揭示的文化现象:A.发生的时代背景:发生于20世纪30年代,日本逐步扩大侵华战争,中华民族民族危机空前严重的时代背景之下。B.文化现象:①国共两党抛弃前嫌,共祭黄帝陵以及成陵西迁。 C.得出的总认识:①保护和弘扬了中国传统文化,显示出了民族利益高于一切;②推动了国共第二次合作和抗日民族统一战线的最终建立,推动全民族共同抵抗日本侵略;③振奋了民族精神,增强了民族凝聚力,为抗战胜利奠定了坚实的基础等。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·儒家、道家、法家的思想主张;近代中国思想解放的潮流·学习西方·从学习“技术器物”到学习“制度”,再到学习“思想文化”;近代中国的民主革命·新民主主义革命·抗日战争·国共第二次合作

本题难度:一般

5、选择题 “尧舜之道无他,耕耨是也,桑蚕是也,鸡豚狗彘是也。”下列观点与本材料作者观点相似的是( )

A“克己复礼” B“穿衣吃饭,即是伦理”

C“天下莫大于秋毫之末” D“存天理,灭人欲”

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中的大体含义是古圣先王的治国之道是重视农本生产勿夺农时,即孟子所主张的要对民众实行仁政,而备选项中只有B项符合仁政的特质,A D两项是压抑人性的表现,C项与仁政无关。

考点:中国古代的民本思想

点评:中国古代的民本思想,内容丰富,多反映在儒家学说中,先秦时期的孔,孟,荀三位思想均有所论述但又各不相同。以后儒家弟子即在此基础上不断补充完整,即明末清初三大进步思想家的出现达到顶峰。但中国古代的民本思想与西方近代的民本思想却有本质的不同,希望仔细理解体会。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考历史试卷《第二次世界大战后.. | |