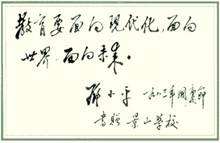

1、判断题 1983年国庆节前夕,邓小平同志为北京景山中学题词“三个面向”。“三个面向”的实质是

A.教育的发展是改革开放顺利进行的重要条件

B.教育的发展要顺应社会主义市场经济的需要

C.通过加强国际交流和合作促进教育的发展

D.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力

参考答案:D

本题解析:邓小平提出教育的“三个面向——现代化、世界、未来”,实质是通过教育的发展提高国家和民族的竞争力,故选D。

本题难度:简单

2、判断题 非选择题:本大题30分

材料一?韩非子在《有度》篇中说:“威不两错,制不二门。”这是韩非子借用《管子明法》中的话,即 “威势独在于主,则群众畏惧;威势分于臣,则令不行。故明主之治天下也,威势独在于主,而不与臣共。”故曰:“威不两错。”又曰:“法政独出于主,则天下服德;法政出于臣,则民不听。故明主之治天下服也,法政独制于主,而不从臣出。”故曰:“制不二门。”

材料二?董仲舒对儒家思想作了发挥,他宣扬天是万物的主宰,皇帝是天的儿子,即天子,代表天统治人民,因此全国人民都要服从皇帝的统治,诸侯王也要听命于皇帝。这叫做“大一统”。

材料三?黄宗羲在《明夷待访录》中说:“凡天下无地而得安宁者,为君也。是以未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰:‘我固为子孙创业也。’其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:此我产业之花息也。然则,为天下之大害者,君而已矣。”

请回答:(1)扼要指出材料一、二、三的核心思想。(9分)

(2)试从客观作用方面简要评析上述材料中的思想观点。(9分)

(3)比较材料一与材料三观点差异的原因。 (12分)

参考答案:

(1)材料一的核心思想是实行君主专制,即把国家大权集中在君主手中;(3分)

材料二的核心思想是宣扬君权神授。(3分)

材料三的核心观点是君主专制是天下大害。或者说反对君主专制(3分)

(2)韩非子的观点(在中国封建社会形成时期)适应了地主阶级反对奴隶主贵族特权、地方分权和建立统一国家的需要,具有进步意义,成为秦统一后采取的政治措施的理论基础。(3分)

董仲舒的观点(在中国封建社会初步发展时期)适应了地主阶级加强中央集权,削弱地方割据势力和发展封建经济的需要,推动了统一封建国家的巩固,西汉进入强盛时期。(3分)

黄宗羲的观点反映(中国封建社会衰落时期)本主义生产关系萌芽对封建制度的质疑和挑战,具有进步意义,对后来的反专制斗争起了积极的影响。(3分)

(3)差异的原因:他们所处的时代背景不同。

韩非子处于中国专制主义中央集权制度的形成时期,(3分)君主专制有利于统一的多民族封建国家的建立和巩固;有利于社会经济的发展。(3分)

黄宗羲处于封建社会的衰落期,(3分)君主专制成为限制社会进步的枷锁。(3分)

说明:1、只回答时代背景的不同,没有详细作答的,只给1分。

2、只回答韩非子、黄宗羲所处社会转型的大时代背景,没有紧扣材料,只给1分。

本题解析:第(1)问,考查学生阅读材料,获取信息归纳整理的能力,结合所学知识,材料一中韩非子是战国时期法家代表,主张实行君主专制;材料二中董仲舒改造儒学,提出“君权神授”等主张,迎合了汉武帝的需要;材料三中黄宗羲是明清之际的著名思想家,主张批判君主专制。第(2)问,考查迁移运用知识解决问题的能力,解题时注意从客观作用方面作答,对上述三段材料中的思想观点分别展开评述,联系已学知识可知韩非子的观点在战国时期时期适应了地主阶级的需要,具有进步意义,成为秦统一后采取的治国思想;董仲舒的观点在汉代,适应了汉武帝加强中央集权,削弱地方割据势力和发展封建经济的需要,推动了统一封建国家的巩固;黄宗羲的观点反映了中国封建社会衰落时期,资本主义生产关系萌芽发展的需求,具有进步意义,对后来的反封建斗争有着积极的影响。第(3)问,考查比较分析归纳的能力,解题时注意原因的分析需要结合两者所处时代背景的不同回答,韩非子处于战国时期,封建社会开始形成;黄宗羲处于明清之际,封建社会走向衰落。

本题难度:一般

3、判断题 下列图片直接反映的信息是

A.外国资本主义的经济侵略

B.中国民族资本主义的产生发展

C.近代企业在中国的出现

D.自然经济在中国的逐步瓦解

参考答案:C

本题解析:本题考查获取图片材料信息、调用所学知识的能力,图一属于外国资本主义企业,图二属于洋务企业,图三和图四属于民族资本主义企业,他们都采用机器生产的方式,都属于近代企业,故C项正确;AB两项不能全面反映图片信息,故排除;D项不是从图片中直接获取的信息,不符合题干要求,排除。

本题难度:简单

4、判断题 《纽约时报》中曾经评论道:这是一本令人欢欣鼓舞的关于全球化的著作,非常具有可读性……这里所说的是著作是托马斯·弗里德曼2005年所撰写的畅销书《世界是平的:一部二十一世纪简史》,这本书中一句名言为:“装载了windows操作系统的个人电脑,以及柏林墙的倒塌启动了世界变平的过程”。对这句话理解正确的是

A.全球化完成于21世纪初期

B.信息技术加快了全球化的进程

C.面对世界的变得平坦,我们应该修筑保护墙

D.全球化开始于柏林墙的倒塌,因为柏林墙的倒塌拆除了地缘政治的屏障

参考答案:B

本题解析:根据史实,全球化是一个不断进行的进程,所以全球化完成于21世纪初期、全球化开始于柏林墙的倒塌均是不符合史实,“装载了windows操作系统的个人电脑,以及柏林墙的倒塌启动了世界变平的过程”本质上说明了科学技术对经济全球化的促进作用。

本题难度:简单

5、判断题 以下一张照片主要描绘了“清华学校学生抵制并焚烧日货”的史实,这一史实最有可能在

中国近代史的哪一时期出现

A .19世纪末B.一战期间? c.抗日战争? D.解放战争

参考答案:B

本题解析:主要有两个时期可以选,B和C,但抗日战争时期北平在日本控制下,大学已经迁移到西南,不大可能。

本题难度:简单