|

高考历史试题《古代中国的政治制度》考点预测(2020年押题版)(十)

2020-08-07 06:51:28

【 大 中 小】

|

1、综合题 (16分)阅读下列材料:

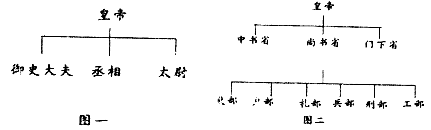

材料一

材料二 (明太祖)罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰 (副)之,而殿阁大学士只备顾问。

——《明史·职官志》

材料三

请回答:

(1)根据材料一指出,图一所示的中央政权组织创立于哪一朝代?图二所示的中央官制在历史上被称作什么制度?是什么时候(朝代)设置的?(6分)(2)根据材料二指出,明太祖为加强皇权采取了哪些措施?(4分)(3)在材料三中图三内开始设置内阁是在谁(皇帝)的时候?图四的机构又是什么时候(朝代)设置的? (4)综合以上材料,指出中国古代君主专制制度演变的趋势。(2分)

参考答案:

(1)秦朝(2分)三省六部制(2分)唐朝(2分)

(2)废除丞相,裁撤中书省,以六部分理全国政务,设点阁大学士。(答出任意两点记4分)

(3)明成祖(或者朱棣)(2分)清朝(2分)

(4)皇权不断强化(或者相权逐渐削弱)(2分)

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

(1)图一所示的中央政权组织是指三公九卿制,创立于秦朝时期。三公是指丞相、太尉和御史大夫。图二所示的中央官制在历史上被称作三省六部制,三省的长官都是宰相,变相的削弱了宰相的权利,加强了君主的权利。是在唐朝时期确立的。从三公九卿制到三省六部制有个共同的本质特点就是都在加强君主的权利,三公九卿制和三省六部制都是中国封建君主专制制度的核心组成部分。

(2)“(明太祖)罢丞相不设,析中书省之政归六部”明太祖为加强皇权采取了废除丞相,裁撤中书省,以六部分理全国政务的措施。而从“而殿阁大学士只备顾问”说明明太祖为加强皇权采取了设殿阁大学士。明太祖为了加强君主的权利而废除了丞相,是中国古代政治发展史上的一个重大历史事件。但是废除宰相之后,皇帝为了解决日理万机的问题又设置了而殿阁大学士,不过殿阁大学士只备顾问。

(3)在材料三中图三内开始设置内阁是在明成祖(或者朱棣)的时候,明成祖(或者朱棣)开始设置内阁,图四的机构是指军机处,军机处是在清朝时设立的。不论是军机处还是内阁制的本质都是君主加强君主专制的必然产物。不论是军机处还是内阁制的也是明清时期中国政治制度演变过程中的重大历史事件。明清时期是中国封建社会的末期,也是中国封建君主专制的顶峰。

(4)中国古代君主专制制度演变的趋势是君主的权利不断的增强,宰相的权利不断的削弱。不过,君主的权利也不是一帆风顺的在增强,是一个曲折的过程。是君主不断采取不同的措施在不断强化自己的权利,秦朝时期君主权利的强化促进了经济的发展,巩固了国家的统一,稳定了刚刚统一的政治局势。明清时期君主权利的强化则阻碍了资本主义萌芽的发展,因为秦朝时封建制度刚刚确立能促进经济的发展,而明清时期随着资本主义萌芽的出现,封建制度则阻碍了经济的发展。

考点:古代中国的政治制度·秦中央集权制度的形成·三公九卿制;古代中国的政治制度·明清君主专制制度的加强·皇权不断强化

本题难度:困难

2、选择题 韩非子警告君主:权贵可以为平民提供庇护,而平民却是生产者与士兵的来源,这是很危险的。为了杜绝此现象带来的危险,后世君主采取的措施是( )

A.重农抑商

B.废分封行郡县

C.军民分离

D.抑制兼并

|

参考答案:B

本题解析:本题考查获取材料信息、调用所学知识的能力,题干信息可以看出韩非子主张君主应该削弱权贵势力,实现国家对生产者与士兵的直接控制,即加强专制主义中央集权制度,联系所学可知,废分封行郡县,削弱了贵族的势力,加强了专制主义中央集权制度,故B项正确;ACD三项与削弱贵族势力,加强专制主义中央集权的信息不符,故排除。

考点:古代中国的政治制度·秦中央集权制度的形成·郡县制

本题难度:一般

3、综合题 纵观我国选官制度,不仅有着许多宝贵的可供今天借鉴的基本原理,而且从中亦可吸取不少有益的历史教训。阅读下列材料:

材料一 “孔子以诗书礼乐教,弟子三千焉,身通六艺者七十有二人。”

——《史记·孔子世家》

材料二 东汉时期的民谣说:“举秀才,不识书,举孝廉,父别居,寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。”……“直(耿直)如弦,死道边,曲(投机取巧)如钩,反封侯。”

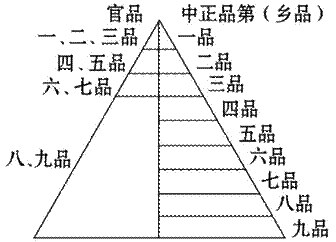

材料三 观察下面一幅图片

材料四 (唐太宗)尝私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾彀中(原指箭射出去所能达到的范围,后用以比喻牢笼,圈套)矣。”……正所谓“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”

——《唐摭言》

(1)根据材料一及所学知识,概括孔子在教育方面的成就,在当时有什么意义?(6分)

(2)材料二中反映的是什么制度?最早产生于什么时期?根据材料和所学知识,分析这一制度中官员产生的主要方式是什么?(4分)

(3)根据材料三中的图片,分析图片反映的是一种什么制度?这一制度流行于中国古代的哪一时期?(6分)

参考答案:(1)春秋时期,孔子兴办私学,提倡“有教无类” 的办学思想。意义:打破了奴隶制社会“学在官府”、贵族垄断文化教育的局面,使平民也有受教育的机会。

(2)察举制度;汉武帝时期;推荐。(如果学生回答“推举”、“举”等,都给分)

(3)九品中正制度。魏晋南北朝时期。(如果学生回答:“三国两晋南北朝时期”也可给分)

本题解析:第(1)问,主要考查学生运用已学知识解决历史问题的能力,第一小问抓住“教育方面”,依据已学知识可知主要是孔子办私学、提倡有教无类的思想主张等,第二小问抓住“当时的意义”,可以结合已学知识从打破了奴隶制社会“学在官府”、贵族垄断文化教育的局面,使平民也有受教育的机会等方面分析归纳即可。

第(2)问,主要考查学生阅读史料,获取有效信息的能力,第一小问的解答需要结合材料二归纳,不可偏离材料主题,依据“东汉时期”“举孝廉”等关键信息可知指的是察举制,联系已学知识可知察举制是汉武帝时期确立的选官制度,主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

第(3)问,主要考查学生观察图片,提炼归纳有效信息的能力,观察图片信息可知材料三指的是魏晋南北朝时期的九品中正制,此制至西晋渐趋完备,南北朝时又有所变化。它上承两汉察举制,下启隋唐之科举,在中国古代政治制度史上占有十分重要的地位,乃中国封建社会三大选官制度之一,从曹魏始至隋唐科举的确立,这其间约存在了四百年之久。

考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·察举制、九品中正制、科举制

本题难度:一般

4、综合题 探究性学习是高中历史学习的方法之一,我们以“东西方文明的对话”为主题展开探究。阅读材料,回答问题。(28分)

探究主题一 东西方政治文明的并存

(古希腊)这种自然环境导致多种经济形态并存,……人员的频繁扩散、迁入、交流,侵蚀、瓦解着古希腊血缘亲族组织。在进入阶级社会时,地缘战胜血缘、私有制战胜原始氏族共产制,在某种程度上有利于民主制度的发展。

中华文化主要发祥地中原地区,属于辽阔领域精耕细作型农耕经济,生产力的发展并没有使这里的血缘纽带遭受侵蚀,导致氏族首领直接转化为统治阶级新贵,形成君主集政权、财权、神权于一身的格局。探究主题二 东西方经济文明的交流

美洲作物引进中国,大多发生在明清时期,总数超过二十种。……在不长的时间中获得了相当快的发展,不少在今天的作物构成中占据举足轻重的地位。究其原因,与明清以来人口激增导致的人地矛盾加剧及市场经济的发展有着密切的关系。

——王宝卿《明清以来美洲作物的引种推广对经济社会发展的影响》

探究主题三 东西文明的碰撞

中国古代长期以来以文明自居,而以其他没有中国式行为和举止的国家和民族包括西方国家视为野蛮,称西方人夷、番、鬼。20世纪初中国把西方的 “Modem”翻译成“文明”,“文明”一词被指为西方传来的文化,非常盛行,如看“文明戏”。

探究主题四 东西方思想文化的冲突

近代中外文化交流是在冲突中进行的,并且中国文化处于劣势。中西文化之间的这种落差,影响了一些中国人对待中西文化的态度,出现了两种极端的倾向:一是“保存国粹”,一是“醉心欧化”……以上一方趋于保守,另一方又过于盲目,他们对中西方文化优劣问题的评价都过于偏激。

——张腾《近代中西文化交流中的冲突及其作用》

(1)依据材料一,指出中西两种政治文明的差异及存在差异的原因。(6分)

(2)依据材料二并结合所学知识,分析美洲作物的引入对明清时期社会发展的影响。(6分)

(3)阅读材料三,20世纪初中国“文明”内涵的变化,反映了当时中国对西方认识的什么特点?原因是什么?中国近代接受西方“文明”给中国近代带来怎样的影响。(7分)

(4)材料四中作者认为应运用怎样的观点评价近代中西方文化?针对中西方文化“两种极端的倾向”,请选择其中一个,谈谈你的看法。(9分)

参考答案:(1)西方:民主制度。东方:君主专制(2分) 原因:古希腊是多山多岛的自然地理环境,而中国是辽阔的大平原。古希腊是多种经济形式并存,而中国则是精耕细作的农耕经济。古希腊的血缘关系遭到破坏,而中国的血缘关系未遭到破坏。 (4分)

(2)影响:丰富了农作物的种类,改变了农产品结构,粮食产量大幅度提高,缓解了人口激增的压力,推动了农业商品化的发展,促进了商品经济的发展,改善了人们的生活等。(6分)

(3)特点:全面学习西方文明,有学习器物到学习制度思想文化。(2分)

原因:民族危机;民族资本主义经济发展;;西方民主思想的传播;辛亥革命新文化运动的推动、新式学堂、留学生群体的增加。(3分,任意答三点3分)

影响:有利于中国的近代化(2分,如答出具体影响包括政治、经济、文化、生活全面近代化也可以给2分)

(4)观点:辩证的观点(或全面的观点、一分为二的观点)。(2分)

评价:“保存国粹”

19世纪60年代,洋 务派主张“中学为体,西学为用”,这就是主张只学习西方的科学技术,而保留中国固有的政治制度和儒家思想文化。(3分) 在思想文化方面就属于“保存国粹”。洋务派的这种思想主张虽然在一定程度上促进了对西方科学技术的学习,推动了洋务运动的进行,从而推动了中国工业化的进程。(2分)但阻碍了中国在更深层次上对西方的学习。最后导致了洋务运动的失败。(2分)

评价:“醉心欧化”

1915年兴起的新文化运动,提倡民主和科学,主张全面学习西方的民主政治和科学技术,并且要求彻底批判中国传统的儒家思想,喊出了“打倒孔家店”的口号。这就属于思想文化上的“醉心欧化”。(3分)

新文化运动的主张动摇了儒家思想的统治地位,给封建专制主义制度以沉重打击,在社会上起了思想解放的作用。(2分)但这种观点存在着严重的民族虚无主义和对西方文化的盲目崇拜。(2分)

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

(1)中西两种政治文明的差异主要是指西方的民主制度、民主政治。东方则是君主专制、中央集权。而至于存在差异的原因主要从古代希腊和古代中国非常明显不同的自然地理环境、不同的经济形态、不同的血缘关系类型三个角度来进行合理的解释。例如,不同的自然地理环境是指古希腊是多山多岛的自然地理环境,而中国是辽阔的大平原。

(2)美洲作物的引入对明清时期社会发展的影响主要包括:丰富了农作物的种类,改变了农产品结构,美洲作物都是高产的农作物,所以直接使粮食产量大幅度提高,养活了更多的人口,也就缓解了人口激增的压力,同时美洲作物的引入也推动了农业商品化的发展,促进了明清时期中国商品经济的发展,改善了人们的生活,为明清时期中国资本主义萌芽的出现提供了一定的基础等等。

(3)20世纪初中国对西方认识的特点是指开始一步一步全面学习西方文明,存在着从学习器物到学习制度思想文化的阶段特征。而原因则包括民族危机不断的加深,民族资本主义经济发展,西方民主思想的传播以及辛亥革命和新文化运动、新式学堂、留学生群体的增加等等重大的历史事件的推动。而“文明”给中国近代带来的影响则是推动了、有利于中国的近代化进程。

(4)材料四中作者认为应运用一分为二的观点评价近代中西方文化。而材料四的观点包括两种极端的倾向:一是“保存国粹”,一是“醉心欧化”。 19世纪60年代,洋 务派主张“中学为体,西学为用”,这就是主张只学习西方的科学技术,而保留中国固有的政治制度和儒家思想文化就是属于典型的“保存国粹”。而 1915年兴起的新文化运动,提倡民主和科学,主张全面学习西方的民主政治和科学技术,并且要求彻底批判中国传统的儒家思想,喊出了“打倒孔家店”的口号则是属于典型的的“醉心欧化”的事例。

考点:新航路的开辟、殖民扩张与资本主义世界市场的形成和发展?新航路的开辟?美洲作物的引入对明清时期社会发展的影响;思想解放的潮流?新文化运动?近代接受西方“文明”给中国近代带来的影响

本题难度:一般

5、选择题 明代的内阁与清代的军机处的共同之处是

A.统领六部,处理全国政务

B.参与决策,并决定朝廷事务

C.参与机要政务,无决策权

D.负责全国各地的军事事务

|