1、判断题 吴起在楚国变法,最后被乱箭射死;商鞅在秦国变法,在秦孝公死后被杀,尸体车裂示众。这一史实反映的实质问题是

[? ]

A.吴起、商鞅为了推行变法,严刑少恩,不得民心

B.改革要适应历史发展规律

C.新兴地主阶级与奴隶主贵族争夺统治权斗争异常激烈

D.吴起、商鞅变法的时机还不成熟

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般

2、判断题 阅读下列材料:?

?材料一?由于战争,国内劳动力、生产工具和耕 ?畜大为减少。征集新兵使国民经济收入丧失10%以上。因征用和瘟疫,耕畜减少13%。商品进出口锐减。在出口农产品中,谷物减到十三分之一,亚麻减到八分之一……农业和工业生产受到严重的破坏。?

材料二?1856年,亚历山大二世向莫斯科贵族发表演说,他说:“到处在谣传,我要给农民自由,这是不公正的……但是,遗憾的是农民和他们的地主之间存在着敌对情绪并因此发生了许多不服地主管束的事情。本人相信,迟早我们会解决这种状况的,我想诸位同我的意见是一致的,因而,从上面解决要比从下面解决好得多。”?

材料三?在贵族地主中分化出一批采用资本主义方式改造和经营自己庄园的资产阶级化贵族地主。他们为数不多,但是,它是农村中新的生产关系的代表者。根据1877~1878年的统计,在沙俄49省的9 150万俄亩私人土地中,有7?300万俄亩以上的土地,即约80%的土地,是属于贵族的。?

材料四?1861~1881年间,布匹的生产增加了两倍,织布工厂排挤了手工织布业。1860~1890年,生铁的产量由2050万普特增至5660万普特;钢产量由1250万普特增至52000万普特;煤的产量由1800万普特增至36700万普特。1866年,俄国的工厂不到3千个,1903年已近9千个了。?

——均摘自孙成木等主编《俄国通史简编》

请回答:

(1)据材料一和材料二,指出俄国农奴制改革的原因和目的。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)据材料三分析,1861年农奴制改革后俄国农村的实际状况。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)材料四说明了什么?结合所学知识分析其原因。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)原因:克里米亚战争破坏了俄国的社会经济;农奴制激化了阶级矛盾。目的:为了维护封建贵族的统治。

(2)俄国农村资本主义生产关系得到发展,但保留了农奴制残余。

(3)说明了俄国工业资本主义迅速发展。原因:农奴制改革为资本主义发展提供了有利条件;第二次工业革命的开展。

本题解析:

本题难度:一般

3、判断题 (本题共20分)材料一:孝文帝“雅好《诗》、《书》,手不释卷。《五经》之义,览之便讲。学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉。善谈《庄》、《老》,尤精释义。才藻高瞻,好文为章。诗、赋、铭、颂,有兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。”?——《魏书?高祖记》

材料二:北魏的疆域及迁都示意图

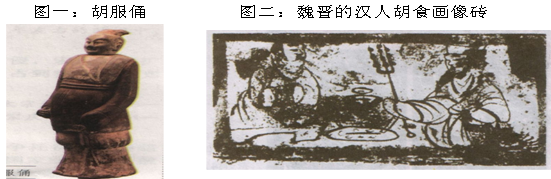

材料三:孝文帝改革前后的北魏服饰、饮食情景之比较,

?

?

(1)从材料一中我们能得到什么信息?这对孝文帝的改革产生了什么影响?(6分)

(2)根据材料二《北魏的疆域及迁都示意图》,结合地理、政治、经济、历史等因素,分析北魏孝文帝为何选择洛阳为新都? (4分)其直接目的和根本目的分别是什么?(4分)

(3)从政治、经济和文化三个方面分析北魏孝文帝改革的内容有哪些?有何作用和意义? (6分)

参考答案:(1)信息:孝文帝对先进的汉族文化十分喜好。(2分)

影响:促进鲜卑族积极接受汉族先进文化,实行汉制和移风易俗(4分)

(2)答案提示:(各1分,满分4分)

①地理:平城位置偏北,不能充分吸收汉文化,不利于对中原广大地区的统治;

②政治:平城长期为北魏都城,保守势力大,不利于改革;

③经济:平城周围多为游牧区,耕地少,经济落后,粮食产量有限;

④历史:洛阳地理位置优越,农业经济发达,且为数朝故都,素来是中原的政治、文化中心,迁都于此能营造热烈的汉化氛围,促进鲜卑的汉化进程。

直接目的:接受汉族先进文化,减少改革阻力;(2分)

根本目的:加强对黄河流域的统治 (2分)

(3)答案提示:(各2分,满分6分)①政治制度上的吏治、禄制改革,整肃了秩序,遏制了贪污,加速了拓跋鲜卑的封建化进程,相对缓和了当时的阶级矛盾和民族矛盾

②经济上的均田制改革,保证了政府的财政收入和劳役需要,一定程度上限制了土地兼并,有利于调动农民的生产积极性,有利于促进民族融合

③文化习俗上包括语言、服饰、姓氏、婚俗等方面的改革,促进了北方少数民族的封建化,加速了以汉族为主体的各民族的大融合

本题解析:本题考查的是学生仔细阅读图片和材料,分析问题并结合所学知识进行归纳和总结的能力.

第一题,本题考查的是学生仔细阅读材料的能力,通过材料可知孝文帝喜好先进的汉文化.

这些喜好促进了北魏孝文帝改革.

第二题,通过示意图可知,孝文帝把都城由平城迁往洛阳,可以说洛阳在地理、政治、经济、历史等方面优越于平城。首先在地理方面,通过地图可知平城位置偏北,不能充分吸收汉文化,不利于对中原广大地区的统治;在政治方面,通过所学知识可知平城长期为北魏都城,保守势力大,不利于改革;而在经济方面,平城发展的是游牧经济,而洛阳发展的是农耕经济。在历史方面,洛阳地理位置优越,农业经济发达,且为数朝故都,素来是中原的政治、文化中心,迁都于此能营造热烈的汉化氛围,促进鲜卑的汉化进程。迁都的目的在表面看来是接受汉族先进文化,减少改革阻力;实际是为了加强对黄河流域的统治。

第三题,结合所学知识可知北魏孝文帝改革的内容,作用及影响。

本题难度:简单

4、判断题 商鞅变法使秦国向封建化过渡的决定性步骤是( )

A.废除井田制,以法律形式确立封建土地所有制

B.建立县制,实行中央集权

C.重农抑商,奖励耕织,发展小农经济

D.按军功授爵,废除贵族特权

参考答案:A

本题解析:本题主要考查学生对有效信息进行完整、准确、合理的解读的能力。向封建化过渡的关健是土地所形式的改变。因此选A。

本题难度:简单

5、判断题 北魏孝文帝改革和北宋王安石变法是中国古代史上两次非常重要的改革。

孝文帝( 公元467年— 499年)是北魏第七位皇帝,谥号孝文皇帝。485年冯太后、孝文帝颁布了均田令,495年正式迁都洛阳,命鲜卑贵族汉化,采用了汉族统治阶级的政治制度。这些改革,加速了当时北方各少数民族封建化的过程,促进了北方民族的大融合。

王安石变法,指北宋时期,大臣王安石发动的旨在改革北宋建国以来积弊的一场改革。新法立意虽好,但并未处理好具体的问题以及与反对者的关系,于是与反对者间长期反复地争斗,导致处于被批评的局面,但是一些具体措施还是保留了下来。

依据所学知识回答下列问题:

(1)两次改革在背景和目的上有何相同之处?(2分)

(2)从内容看各自的侧重点是什么?改革的成效如何?

(3)在改革中都遇到了很大阻力,各自的反对势力是哪些?(2分)

(4)从两次改革中你得到了哪些有益的启示?(2分)

参考答案:

(1)背景:都是社会矛盾尖锐和激化的情况下进行的;目的都是为了维护其统治。?

(2)侧重点:孝文帝是汉化政策;王安石是理财策略。成效:孝文帝改革促使北方经济发展,有利于民族融合,推动社会进步;王安石变法增加了政府收入,加强了军事力量,促进了经济发展。

(3)阻力:孝文帝改革是上层旧贵族和守旧势力反对;王安石则是大地主和大官僚反对。

(4)启示:改革者要有献身精神和坚强的意志;改革措施要从实际出发,符合客观规律;要有高度的社会责任感,原则的坚定性与策略的灵活性相结合。

本题解析:略

本题难度:简单