微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、综合题 分阅读下列材料,回答问题:

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议,“乃立‘九品官人之法’,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。”

——《通典》卷一四《选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”须知科举考试,必由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之……秀才、明经等科是由察举转化而来的,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据以上材料,概括我国古代选官主要标准的演变特点。(3分)

(2)据材料一和材料三,归纳在察举制和科举制下考试所起的作用有何不同。(2分)

(3)根据材料二和材料三,结合所学知识,说明隋朝创立科举制的社会原因。(4分)

(4)综合以上材料,概括科举制的特点。(3分)

参考答案:(1)先以德行为标准,再以门第为标准,再到以考试成绩为标准。(3分)

(2)察举制下,考试不决定取舍,只决定高下。科举制下,主要以考试成绩决定取舍。(2分)

(3)门阀世族的衰落,庶族地主的势力增强。打破门阀世族在政治上的垄断,扩大统治基础。为官僚队伍选拔高素质的人才。(4分)

(4)自由报考,分科考试,按成绩取舍。(3分)

本题解析:(1)本题考查分析材料的能力。三则材料所展示出的是中国古代的选官用官制度的发展过程,通过三则材料我们能够发现中古古代选官用官制度的特点:先以德行为标准,再以门第为标准,再到以考试成绩为标准。

(2)本题考查分析材料的能力。材料一与材料三分别介绍了察举制与科举制。两者分别是汉朝和唐朝之后的选官制度,二者的作用都有正反两个方面。而两者不同主要在于察举制下,考试不决定取舍,只决定高下。科举制下,主要以考试成绩决定取舍。

(3)本题考查分析材料的能力。结合材料二与材料三,我们能够发现科举制的产生条件。题干要求分析科举制产生的原因,科举制产生是多种因素交织在一起的。我们应该从政治,经济,文化和社会生活多个角度多层次分析。主要侧重于政治因素来回答。

(4)本题考察科举制的特点。本题主要考查学生的分析总结能力,通过三则材料来概括分析科举制的特点。科举制是封建社会中比较完备的选官用官制度,在一定程度上对封建社会的发展有一定促进作用。它的特点主要结合自由报考,分科考试等来回答。

考点:中国古代的政治制度·汉至元政治制度的演变·选官用官制度的变化

本题难度:困难

2、判断题 阅读下列材料:

材料一:朱元璋命令各级学校讲授《大诰》(注:《大诰》明法律,内容为严惩官民犯罪的具体案例),连科考也要考《大诰》。

——《中国法律史》

材料二:违旨下乡,动扰于民者,许民间高龄有德者,民率精壮拿赴京来。

——《大诰》

材料三:祖严于吏治,凡守令贪酷者,许民赴京陈诉……百职厘举。

——赵翼《廿二史札记》

材料四:吏治已渐腐败。宣德初,臣僚宴乐,以奢相尚,贪污成了官场积习,连负有检察职责的御史亦贪纵无忌。明英宗时,宦官王振家有金银六十余库。明武宗,宦官刘瑾有黄金二十四万锭,银元宝五百万锭,宝石二斗。

——摘自《明朝史话》

材料五:是可知贿随权集,权在宦官,则贿亦在宦官;权在大臣,则贿亦在大臣。此权门贿赂之往鉴也。

——赵翼《廿二史札记》

请回答:

根据上述材料,概括朱元璋惩治贪官的措施和明朝治贪的结果。结合所学知识,谈谈你对赵翼关于明朝吏治腐败原因的分析有何认识?

参考答案:措施:重视法制教育;允许百姓举报和扭送贪官到京师;执法严酷。 结果:明朝前期治贪效果显著,但中后期吏治腐败日趋严重。认识:赵翼认为“贿随权集”,权力滋生腐败,这在一定程度上揭示了封建吏治腐败产生的原因。但封建吏治腐败的根源应在于封建君主专制制度。

本题解析:本题以反腐为题材进行命题,属于时事热点。旨在考查学生从材料中提取有效信息,归纳、概括和分析历史问题的能力。材料一、二、三主要叙述的是措施,可从教育、民权、执法程度等方面归纳。据材料四可判断其结果:腐败日趋严重。对赵翼关于明朝吏治腐败原因的分析,首先要归纳出赵翼关于明朝吏治腐败原因是什么?然后运用现象与本质关系,从封建制度本身入手分析。

本题难度:简单

3、判断题 秦汉时期是中国大一统国家格局的形成时期,社会各领域都发生了许多重要的变化。下列叙述属于这一时期变化的是?

[? ]

A.?通过考试选拔行政官员的制度逐步形成?

B. “工商食官”的经济制度冲击农耕经济?

C.?思想文化上形成儒佛道三教合流的局面?

D.?贵族血缘政治基本上被官僚政治所取代

参考答案:D

本题解析:

本题难度:简单

4、判断题 我国西南地区自古就与内地联系密切。如今,这一地区经济发展迅速,为祖国的繁荣富强做出了重要贡献。阅读材料,回答问题。

材料一

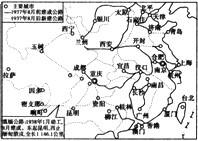

图1 秦朝疆域图

图2 抗日战争期间我国公路分布图(局部)

材料二 滇缅公路是滇西各族人民用血汗和生命筑成的抗战生命线,由汉、彝、白、傣、回等十个民族共同修筑而成。当时,许多青少年学生也自愿奔赴工地筑路。各族人民为滇缅公路付出了巨大牺牲,每公里就有4——6名工人献出生命。

(1)据图1回答,秦朝在西南地区采取了哪些管理措施?这些措施具有怎样的历史意义?

____________________________________________________________________________________________

(2)据图2和材料二,说明抗战全面爆发后我国公路分布的变化及新建公路在抗战中的主要作用。在滇缅公路修建中,各族人民表现出怎样的精神?

____________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)措施:设郡县;修驰道。意义:加强了对西南地区的管理;巩固了国家统一。

(2)变化:抗战前集中在东部地区,抗战爆发后新修公路主要集中在西南(西部)地区。主要作用:保证了抗战时期物资的运输。爱国主义精神;民族团结。

本题解析:

本题难度:一般

5、判断题 苏轼在《论养士》中说:“三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏晋以来出于九品中正,隋唐至今出于科举”。材料主要说明了古代中国选官制度的发展趋势是

A.世卿世禄制逐渐衰微

B.门第族望成为人才选拔重要标准

C.选官和考试有机结合

D.选拔人才由中央下放到地方

参考答案:C

本题解析:原文大意是说:三代以上是从学校中出身,战国到秦代是从宾客中出身,汉以后是由郡县的选拔中出身,魏晋以来是由「九品中正」的铨授中出身,隋唐以至现在,是由科举考试中出身。因此反映了选官标准由以家世、门第为标准演变为以学识才能为标准,选官和考试有机结合。

本题难度:简单