微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、综合题 (11分)阅读材料,回答问题。

材料一 故天子、诸侯世,而天子、诸侯之卿、大夫、士皆不世。盖天子、诸侯者,有土之君也。有土之君,不传子不立嫡,则无以弭天下之争。卿、大夫、士者,图事之臣也,不任贤,无以治天下之事……有卿大夫不世之制,而贤才得以进。

——王国维《殷周制度论》

(1)根据材料一和所学知识回答,材料一反映了殷周时期哪些主要的政治制度?(3分)

材料二 廷尉李斯议曰:周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,……

——《史记·秦始皇本纪》

(2)根据材料一,指出秦始皇推行郡县制的历史依据。(1分)为实现“海内一统”秦始皇在交通建设方面还采取了哪些有益措施?(2分)

材料三 就推举制而言,推荐者若出于公心,举贤不避亲,也能选拔到优秀的人才,但它容易使推举人与被推举人之间结成特殊的施恩、报恩关系。

唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,即不需地方长官察举,更不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。就科举制而言,普通士人原则上皆可参加考试,扩大了统治基础,但若考试内容不恰当,也不能反映出真才实学。

——钱穆《国史大纲》

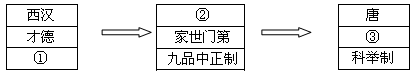

(3)根据材料三和所学知识,按示例填写表格。(3分)

(4)综上所述,我国古代选官标准的发展趋势是什么(2分)?

参考答案:

(1)主要政治制度:王位世袭制,分封制,宗法制(3分)

(2)主要依据:分封制度导致诸侯分裂割据,社会动荡;(1分)有益措施:修灵渠,修驰道(统一车轨) (2分)

(3)①察举制(推举制、选举制),②魏晋南北朝, ③考试(3分)

(4)趋势:选官标准日趋客观化(或标准化,公正化)。(2 分。答 “任人唯亲日趋减少”,或“评定官的主观随意性日趋减少”等,酌情给1 分)。

本题解析:(1)从材料一中出现的“故天子、诸侯世,而天子、诸侯之卿、大夫、士皆不世。”“不传子不立嫡”等语句可以看出实行了王位世袭制度;材料中的“天子”、“诸侯”等词语可以看出实行了分封制度,古代中国的“天子”将土地分给亲属或功臣,所封之地称为“诸侯国”,统治封地的君主被称为“诸侯”;材料中也说道“有土之君,不传子不立嫡,则无以弭天下之争。”其中的“不传子不立嫡”则说明实行嫡长子继承制度,即为宗法制度的核心。

(2)从材料二中的“属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。”直接可以得出分裂割据,社会动荡;联系所学知识可以得出秦为巩固统一实行“车同轨”,在北方修筑驰道、直道,西南修筑五尺道,在南方地区修筑沟通长江和珠江流域的灵渠。

(3)主要考察古代中国的选官制度的演进,阅读史料提取有效信息的能力。古代中国选官制度经历了先秦的世官制度,两汉到魏晋时期的察举制度,隋唐到清末的科举制度;先秦时期的世官制度主要依据标准为爵位;西汉武帝开始的察举的标准主要为品德和才能所以①为察举制;到魏晋时期,察举的标准有所变化,主要依靠品德,主要依靠门第等级,并出现“恩施”“门第”等现象,仕途为世家大族所垄断,所以②魏晋南北朝时期;到了隋开始了新的选官制度,即为:科举制度,主要以考试成绩作为选官标准,所以③考试成绩。

(4)综合上述材料不难得出古代中国选官制度的演进趋势为:商周时期的以爵位为标准的世官制度,秦汉时期的以品德和才能为主的察举制度,魏晋时期的以门第为标准的九品中正制度,到隋唐时期以考试成绩为标准的科举制度,选官的标准在日益客观,即以考试成绩这一标准为主,减少了之前选官过程中的随意性,使得更为公正。

考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·西周的分封制、宗法制和王位世袭制度;古代中国的政治制度·秦中央集权制度的形成·郡县制;古代中国的政治制度·从汉到元的政治演变·选官制度演变

本题难度:一般

2、判断题 下列有关中国古代选官制度的选拔方式与主要依据对应搭配正确的是?(?)

A.世卿世禄制——军功

B.察举制——门第

C.九品中正制——品行

D.科举制——成绩

参考答案:D

本题解析:本题考查的是学生对教材知识的识记能力,比较简单。中国古代的选官制度的选拔方式每个时期的标准和依据是不一样的。“世卿世禄制”选拔的主要依据是血缘关系;察举制选拔的主要依据是人的品行;九品中正制选拔的主要依据是人的门第高低;科举制选拔的主要依据是科举考试的成绩,所以答案选D,A、B、C三项对应搭配关系是不正确的。

本题难度:简单

3、判断题 (12分)列举秦朝、唐朝、北宋、明朝君权与相权关系的有关史实,(8分)概括其历史演变的总体趋势,(2分)并指出其影响。(2分)

参考答案:

史实:秦朝——确立至高无上的皇权,在中央设置丞相,帮助皇帝处理全国政事。(2分)唐朝——实行三省六部制,三省的分工使宰相的权力一分为三,削弱了相权,加强了皇权。(2分)北宋——在宰相下设参知政事、枢密使、三司使,分割宰相的职权,便于皇帝总揽大权。(2分 )明朝——明太祖废丞相,权分六部,直属皇帝,皇权空前提高。?(2分)

总体发展趋势:皇权日益加强,相权日益削弱,直至被废除。 (2分)

影响:皇权不断加强,君主专制制度逐渐走向极端。?(2分)

本题解析:秦朝在中央设丞相、御史大夫、太尉三个最高官职,丞相帮助皇帝处理全国政事。唐朝实行三省六部制,三省的长官都是宰相,相权分散。宋初,设中书门下是最高行政机构,最高长官行使宰相职,为制约宰相,增设参知政事,枢密使、三司使,分割宰相的行政权、军权和财权。明太祖废丞相,权分六部,君主专制空前加强。君权与相权演变的趋势是:皇权日益加强,相权日益削弱,直至被废除。这一趋势导致皇权不断加强,君主专制制度逐渐走向极端。

本题难度:一般

4、判断题 “周文疲弊”(12分)

著名学者牟宗三认为:“这套西周三百年的典章制度,……到春秋的时候,就出现了问题,所以我们叫它做“周文疲弊”。诸子思想就是为了对付这个问题,这个才是真正的问题所在。它不是泛泛的所谓社会问题,也不是笼统地民生疾苦问题……他们是针对周文疲弊而发。从这个地方讲诸子起源的问题,才是中肯的。”

(1)根据材料,“周文疲弊”的涵义是什么?(2分)

(2)为什么到春秋的时候会出现“周文疲弊”的问题?(6分)

(3)儒家和法家提出了哪些解决“周文疲弊” 的主张?(4分)

参考答案:(1)西周的封建制度和礼乐制度开始崩溃。(2分)

(2)分封制是靠血缘纽带维持的,随着时间推移,血缘关系逐渐淡薄;分封制下诸侯国有较大自主权,为分裂割据埋下隐患;经济领域发生变动,各国力图富强,促进了新的阶层崛起,导致礼制开始瓦解。(6分)?(3)儒家主张恢复周礼,维护天子权威;儒家要求统治者以德治国,反对战争。法家强调承认现存秩序,维护君主权威,彻底告别封邦建国体制,建立中央集权制度。(4分)

本题解析:(1)从材料看涵义应该指:“这套西周三百年的典章制度,……到春秋的时候,就出现了问题”,结合所学知识,则是指西周的宗法制、分封制以及相应的礼乐制度。

(2)这一问题应该结合春秋时期社会经济变动考虑,经济领域的变动会引发政治制度的变化。

(3) 这是在考查百家争鸣中儒家和法家对统治秩序变动的不同态度,儒家对变动持反对态度,而法家则欢迎这种变化,具体回答所学儒家、法家与此有关的主张即可。

本题难度:一般

5、选择题 中国古代地方官制的演变体现了中央集权的不断加强。回答:行省制度最早设立于

A.宋朝

B.元朝

C.明朝

D.清朝

参考答案:B

本题解析:考查的是基本的历史知识点,这类题要求平时对教材基础知识有一个牢固的掌握。为加强中央集权,元朝在地方上实行行省制度,这一制度一直影响到今天。

本题难度:一般