微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 诗人徐志摩(1896-1931)说:“在24岁以前,我对于诗的兴味,远不如我对于相对论或民约论(社会契约论)的兴味”这段经历可以作为个案反映:(?)

A.当时“文学革命”的影响还不大

B.新青年追求“德先生”和“赛先生”

C.当时的青年知识分子并不重理轻文

D.新文化运动对传统文化的批判有一定的片面性

参考答案:B

本题解析:略

本题难度:一般

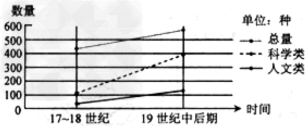

2、判断题 结合所学知识分析《17—18世纪和19世纪中后期我国所译西书变化图》,从中得出的最确切的推断是?

[? ]

A.学习西方逐成中国社会思想主潮

B.19世纪中后期维新变法思想兴起

C.科学类书籍的翻译数量增长显著

D.马克思主义终为中国人广泛接受

参考答案:A

本题解析:

本题难度:一般

3、判断题 “公车上书”中提出的设“议郎”一职,应为通晓中外政体、方正直言之士,且由士民公举产生。反映了维新派?

①希望参与政治? ②模仿西方议会政治? ③对皇权加以牵制和限制? ④反对君主专制

[? ]

A.①②④?

B.①②③④?

C.②③④?

D.②③

参考答案:B

本题解析:

本题难度:一般

4、判断题 1919年,胡适在《新思潮的意义》中说:“孔教不能适应时势需要,现在大多数明白事理的人已打破了孔教的迷梦。”这一观点认为新思潮

A.反对旧道德崇尚现代文化

B.混淆了先进与落后的界限

C.充分肯定了古代道德的价值

D.存在对旧文化的传承与创新

参考答案:A

本题解析:本题主要考查学生调动和运用知识的能力。从材料“孔教不能适应时势需要”“打破了孔教的迷梦”中可以看出,胡适对以孔教为代表的旧道德旧文化持发对的态度,必须打破旧文化旧道德。所以答案选A。

本题难度:一般

5、判断题 某班一历史研究性学习小组在研究一战期间,陈独秀等人在上海出版的一份以青年为对象的刊物时,看到其中有这样一句话:“笃古不变之族,日就衰亡;日新求进之族,方兴未已。”他们对这句话中“变”的内涵产生了争议:甲说:变就是要变革教育制度。乙说:不对,这里的变是要变革政治制度。丙说:不对,这里的变是要变革思想观念。丁说:你们都不对,这里的变是要推翻资本主义制度,建立无产阶级专政。他们中有一人的观点是正确的,他是?(?)

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

参考答案:C

本题解析:本题考查学生阅读史料,获取信息及知识的迁移运用能力,分析题干材料可得出题干主要阐述的是新文化运动,回顾已学知识可知新文化运动是一次思想解放运动,据此丙的表述符合史实。而甲的教育制度表述有误,乙的政治制度变革有误,丁不符合也思想解放运动,故选C。

本题难度:简单