微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 《明太祖宝训》指出,“我国家赋税制度已有定制,樽节拥堵,自有余饶。减省徭役,使农不废耕,女不废织,厚本抑末,使游惰皆尽力田亩,则为者疾而食者寡,自然家给人足,积蓄富盛。尔户部政当究心,毋为聚敛,以伤国体”。明朝政府推行的这一政策

A.推动了全国统一税制的形成和长期稳定

B.适应了当时经济和社会发展的需要

C.有利于培植明朝政权的经济基础

D.推动了家庭手工业的发展和农村市场的兴旺

参考答案:C

本题解析:研读材料,提炼材料的主题思想,即“轻徭薄赋,重视农业”。这一思想有利于发展小农经济,培植封建政权的经济基础。材料涉及到一点赋税思想,但未触及赋税制度本身,排除A;这一措施固化了封建的经济基础,制约了商品经济的发展和以后资本主义萌芽的成长,不利于中国社会的进步,从而D项的“推动了农村市场的兴旺”的结论也是错的。排除B、D。

本题难度:一般

2、判断题 宋元时期,在部分地区的人们心目中,四海龙王(传说其主要职责是在人间司风管雨)的地位每况愈下,逐渐为妈祖(也称天妃、天后、天后圣母,福建、广东、台湾一带称之为妈祖)所取代。能够和这一情景联系起来的是宋元时期

[? ]

A.小农经济走向繁荣

B.航海事业得到发展

C.理学成为官方哲学

D.中央集权不断加强

参考答案:B

本题解析:

本题难度:简单

3、判断题 阅读下列材料:

材料一:

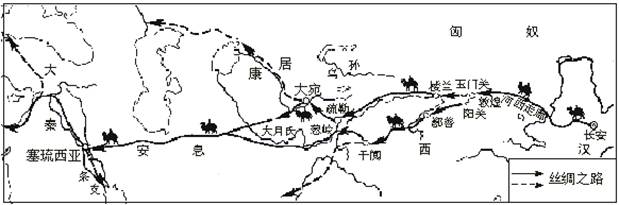

图1 两汉丝绸之路图

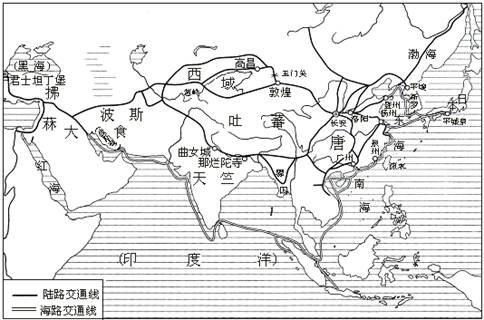

图2 唐朝对外主要交通路线图

图3 郑和下西洋路线

材料二:汉代外交以“博望”“定远”作为成功的主要标志。唐代国威强盛,却没有大规模的远行出使记录。当时的外交,有所谓“万国朝未央(宫)”“万国拜含元(殿)”的形势。郑和下西洋是为了“宣教化于海外诸番国,导以礼仪,变其夷习”“布国威于四方”。

——张岂之《中国历史十五讲》

请回答:

(1)读图并结合所学知识,归纳说明中国古代对外交往中,陆上丝绸之路和海上丝绸之路各自的发展演变趋势。(4分)

(2)根据材料二,谈谈中国古代发展对外关系的动机与西方有何不同?分析其产生的社会政治、经济根源。(4分)

参考答案:(1)陆上:汉朝时开通丝绸之路,唐朝时达到鼎盛时期,宋、元、明、清时衰落。(2分)海上:汉朝时开辟,唐朝时进一步发展,明中后期衰落,其范围逐步向西扩展。?(2分)

(2)不同:中国古代是封建制度下的政治行为,受政治目的的驱动。(1分)西方是为了海外贸易,开拓市场,受经济利益的驱动。(1分)

原因:政治上,封建专制制度的长期存在(或封建王朝的长期统治);经济上,以农立国的自然经济始终占统治地位。(2分)

本题解析:本题为图片型和文字史料型相结合的分析题,主要考查从材料中提取有效信息的能力和灵活运用所学知识的能力,以及比较概括问题的能力,属于对主干知识的考查,难度适中。

本题难度:一般

4、判断题 清人钱泳在《履园丛话》中认为:“凡置产业,自当以田地为上,市廛次之,典当铺又次之。”此观点出现的社会背景是

A.重农抑商观念的影响

B.农民封建地租的沉重

C.国内商品经济的繁荣

D.国家推行“海禁”政策

参考答案:A

本题解析:本题考查阅读史料,提炼归纳信息的能力,题干中引文主要反映了古代投资置办产业以购置田地为主,经商的次之,开典当铺的又次之,由此分析可知材料实质上主要反映出封建社会重农抑商导致的的社会背景,因此A符合题意。

本题难度:简单

5、判断题 某生分析下表,得出了四项结论,其中正确的是

①农业税的消长反映农业生产削弱的趋向②非农业税的增长反映工商业的发展

③政府财政收入越来越倚仗于非农业税④重农抑商政策已经不再实施

[? ]

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

参考答案:C

本题解析:

本题难度:简单