微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 (26分)自古以来,中外城市规划经历了不同的时代变迁。阅读下列材料,回答问题。

材料一?《周礼考工记》作为我国古代城市规划理论中最具影响一部著作……其中最典型的案例是唐朝的长安和明清北京城,元代和明清时期清晰的街坊结构和笔直的街道以及城墙和城门无不反映了《周礼考工记》中“礼”的思想。……人们生活其中,日复一日地受到空间秩序的影响,不觉中明确了自己的社会定位,而想超越自己原有的定位是非常不容易的,这正好符合了统治的需要。——摘自《中国城市建筑史》

材料二?早在16世纪,伦敦凭借优越的地理位置和港口条件,成为英国国内产品的主要输出港口、进口货物的主要口岸、国际转运贸易的中心。

……19世纪30年代, 英国进入铁路时代,伦敦成为新兴铁路网络的枢纽。……伦敦作为英国传统的商业中心城市,得益于蒸汽火车的推广、铁路交通的普及,促进城市经济迅速发展、城市规模不断扩大。

……上个世纪70年代后,……伦敦的金融保险业具有鲜明的国际化特征,拥有70多个国家500家银行的分支机构,在世界国际经济中心城市中位居第一。……伦敦的文化娱乐业发展迅猛。……文化娱乐业发展一方面是金融服务业、专业服务业分工细化、联系深化的需求。同时,也是伦敦国际化程度提高,外籍人员增加,多元文化融合,城市居民对多样性文化娱乐的需求。

——摘自《后工业化时期伦敦创意产业的发展》

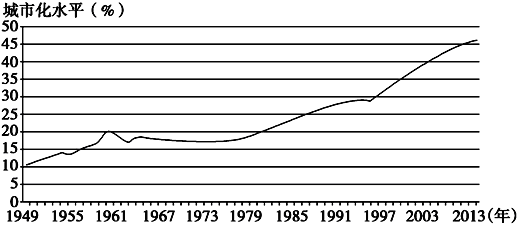

材料三? 1949~2013年新中国城市化进程示意图

——引自《1949年以来的城市化进程》

(1)根据材料一概括中国古代城市规划的核心思想,结合所学知识指出唐宋在城中对“市”的规划有何变化及这一变化对当时的思想文化所产生的影响。(10分)

(2)根据材料二可以明显看出英国伦敦城兴起的三个阶段,请结合所学知识分别分析形成这三个阶段特征及其历史原因。(12分)

(3)根据材料三可以看出1949年以来的新中国城市化进程也具有明显的三个阶段,请结合所学知识分析形成第三阶段特征的城市内在因素,并根据前两则材料指出对未来中国城市规划的启示(4分)

参考答案:(1)核心思想:“礼”(2分)。

不同:唐:市被固定在常设商业区(2分);宋则分散在居住区(宅屋之间),形成繁荣的商业街(2分)。影响:文化:唐诗向反映市井风光的宋词转变(戏曲的兴起)(2分);思想:理学的兴起(心学的产生)。(2分)

(2)第一阶段:特征:进出口主要口岸和国际转运贸易中心(2分),历史原因:新航路开辟后,大西洋沿岸取代地中海成为欧洲商路和贸易的枢纽,英国处大西洋航路中心。(2分)

第二阶段:特征:新兴铁路网络的枢纽和传统的商业中心城市(2分),历史原因:工业革命推动英国工业化及工业化城市的兴起及铁路交通的发展,伦敦城输出商品购入原料的传统的商业中心城市。(2分,采分点在工业革命或铁路交通)

第三阶段:特征:国际金融保险中心城市和文化娱乐业城市(2分),历史原因:经济全球化、经济文化的多元融合和第三次工业革命推动金融和文化娱乐业的发展。(2分,采分点在经济全球化或经济文化的多元融合或第三次工业革命)

(3)城市内在原因:改革开放以来城市经济体制的转型(多种所有制及社会主义市场经济推动城市经济的大发展)推动经济发展和城市的扩大并急需劳动力(2分)。

启示:根据经济(生产力)发展的需要来科学合理地规划城市(2分)。

本题解析:第(1)问,主要考查学生阅读史料,分析归纳的能力,依据材料中“《周礼考工记》作为我国古代城市规划理论中最具影响一部著作”可以第一小问的中国古代城市规划的核心思想是“礼”;依据已学知识可知唐朝市与坊是由明显的界限,而宋时打破了坊与市的界限,据此分析归纳第二小问;第三小问的思想文化结合唐宋的相关史实可以从唐诗、宋词与理学等内容分析归纳即可。

第(2)问,主要考查学生全面解读材料及分析的能力,依据材料信息可以划分为“早在16世纪”“19世纪30年代”“上个世纪70年代后”三个阶段,然后结合材料信息及时代背景分析归纳即可。

第(3)问,主要考查学生准确解读及知识的运用能力,依据材料数据变化趋势可以得出建国初到60年代为第一阶段,60年代到70年代末为第二阶段,1978年以后为第三阶段,据此结合已学知识分析第一小问即可,启示可以通过对上述材料的分析可知经济发展的需要是科学规划城市的前提。

本题难度:一般

2、判断题 中国古代饮茶之风始于唐,盛于宋。到宋代,茶叶已成为中原及周边各族人民“一日不可以无”的日常消费品,对宋代的社会生活产生了重大影响。

? 材料一 西戎茶马之市,自宋已然。盖土蕃潼酪腥膻,非茶不解其毒,……(中原)藉之可以得马。以草木之叶,易边场之用,利之最大者也。

?——[明]谢肇制《五杂俎》

? 材料二 蜀中旧使交子(纸币),惟有茶山交易最为浩瀚。

——[宋]苏辙《论蜀茶五害状》

? 材料三 宋榷(专卖)茶之制,择要会之地,曰江陵、曰真州(江苏仪征)……初数户,后繁之。市中茶坊林立,徽人、晋人荟萃,五音杂语。……输之于边,数倍利之,骤富焉。

?——[宋]庄季裕《鸡肋编》

? 材料四 (东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊,……仕女往往夜游吃茶于彼。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,分析宋政府茶叶专卖的主要原因。

? _________________________________________________________________________________________

(2)据材料二、三、四和所学知识,分析茶叶贸易对宋代商品经济的影响。

? _________________________________________________________________________________________

(3)茶坊、瓦肆等大量兴起,乃宋代开创之新气象。结合所学知识,说明宋代在城市商业布局、思想、文学等方面的新变化。

? _________________________________________________________________________________________

? _________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)增加财政收入;促进贸易发展;增强军事力量。

(2)促进纸币流通;经济城镇兴起;城市商业繁荣(市井生活繁荣);地域商人出现。

(3)城市商业布局:打破市坊界限;思想:出现了一个以“理"或“天理”为核心的观念系统(理学);文学:出现一种更易抒发感情,表现市井生活的新体裁(宋词)。

本题解析:

本题难度:困难

3、判断题 中国古代社会“凡民曰四,一曰士,二曰农,三曰工,四曰商”。明清之际,江南等地出现了“士商相混”的现象。这说明

[? ]

A、礼教束缚解除,传统观念转变

B、启蒙思想产生,平等观念深入人心

C、商品经济发展,等级观念淡化

D、商人地位提高,传统社会结构解体

参考答案:

本题解析:

本题难度:简单

4、判断题 东汉学者班固在《西都赋》中描绘长安:街衢洞达,闾阎且千。九市开场,货别

[? ]

A.政府管理的正规市场

B.工官监管的夜市

C.物流通畅的草市

D.多个繁华的商业市镇

参考答案:A

本题解析:

本题难度:简单

5、判断题 正确处理富民与强国的关系是人类历史上一个重要主题。阅读材料,回答问题。

材料一

百姓足,君孰与不足?百姓不足,君孰与足?(《论语》)

材料二

(唐太宗大历)十四年七月,令王公百官及天下长吏,无得与人争利。先于扬州置邱肆贸易者,罢(取缔)之。(《唐会要》卷86)

(1)材料一蕴含的治国思想是什么?材料二反映了当时吏治存在什么问题,政府为此采取了什么措施?材料二与材料一之间有何内在联系?

___________________________________________________________________________________________

材料三

清末“新政”较之洋务运动更能体现学习西方的决心与实效,更具有社会转型的色彩。其计划不可谓不庞大,改革的速度也不可谓不快,但练新军也好,办实业也好,兴学堂、派留学也好,还有各地办警政、地方自治、各类调查与选举,样样需费,而且非有巨额投入不可。对于连支付赔款与借款都不堪重负的清皇朝来说,经费问题就是一个无法逾越的障碍。(摘编自虞和平主编《中国现代化历程》)

(2)根据材料三对新政的认识,指出清政府推行新政的目标及其面临的实际困难。结合上图分析,清政府为克服困难采取了什么措施,这种措施导致当时舆论对清政府产生了怎样的看法,这种舆论产生了何种影响?

___________________________________________________________________________________________

材料四

工业革命之后,西方社会贫富悬殊拉大,劳动者要求改善劳动和生活条件的呼声逐日高涨。为此,发达国家推行了一系列社会保障政策,以使贫困人口和由于各种原因丧失劳动能力的人得到最低的生存保障。这一制度被称为“福利国家”制度。二战以后吗“福利国家”在西欧日渐完美,在很大程度上起了稳定社会情绪的作用。这样的“福利国家”必然占用相当大的财政预算,而人民对福利政策不仅已经习惯,而且不嫌其多,只嫌其少。至80年代,“福利国家”的弊病已明显化。国家财政不堪重负,严重地妨碍了经济的增长和发展高新科技的投入。(摘编自陈乐民《20世纪的欧洲》)

(3)根据材料四,概括“福利国家”产生的历史根源和作用。结合所学知识分析二战后“福利国家”日渐完善的主客观条件,并揭示“福利国家”遇到的难题。

___________________________________________________________________________________________

(4)依托上述问题,结合所学知识就富民与强国的关系问题谈谈你的主张,并举出史实论证你的观点。

___________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)思想:富民思想。问题:官吏经商;措施:颁布命令禁止官吏经商。联系:材料二是材料一治国思想的具体实。

(2)目标:学习西方,实现社会转型。困难:经费不足。措施:增收捐税。看法:清政府压榨人民。影响:加速清朝灭亡(或加速新政失败)。

(3)历史根源:工业革命的发展;贫富差距加大劳动者要求改善劳动和生活条件。历史作用:缓和社会矛盾。主客观条件:资本主义国家汲取历史教训;资本主义经济的迅速发展。难题:人民过于依赖福利制度,国家财政不堪重负。

(4)“略”

本题解析:

本题难度:困难