微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 试以武昌起义至“二次革命”的重要史实,说明帝国主义对待中国革命的态度。它告诉我们一个什么基本的道理?

参考答案:

1911年武昌起义后,帝国主义被迫声明“严守中立”,但又扣留汉口、长沙、上海等地的海关税收,送给清政府,企图从经济上扼杀革命。帝国主义选中袁世凯作为新工具,迫使清政府任袁为内阁总理;帮袁策划南北“和谈”,诱使革命派妥协,1912年袁当上临时大总统,窃取了辛亥革命的果实。帝国主义积极扶植袁世凯,1913年五国银行团借款给袁作为镇压革命势力的军费;在反动势力的镇压下,“二次革命”失败,袁世凯当上了正式大总统。

历史告诉我们:帝国主义为了侵略中国和把中国变成半殖民地、殖民地,总是要勾结和扶植中国的反动统治集团,来破坏和镇压中国人民的革命斗争。所以,近代中国人民的革命斗争,不但要推翻本国反动统治阶级,而且必须同时打倒帝国主义侵略势力。

本题解析:

本题旨在考查考生对历史史实熟练把握的程度和运用基本史实分析说明问题和总结历史规律的能力。第一问实际是从列强侵华史中截取与资产阶级革命相关的一段,因而必须明确侵华不仅包括经济、军事侵略,还包括政治侵略。第二问思维力度大,要求从必然规律中归纳和概括出历史过程的基本原因和经验,要从多角度分析。

本题难度:一般

2、判断题 欧共体的形成、日本的崛起和不结盟运动的共同点有

①都是为了摆脱大国控制?②都是走联合自强的道路

③都促使两极格局向多极化发展④都是西方发达国家挑战超级大国

A.①②

B.①③

C.②③

D.③④

参考答案:B

本题解析:略

本题难度:简单

3、判断题 阅读下列图片,结合所学知识回答问题。

(1)图一、图二、图三分别反映了我国古代什么时候的什么制度?

(2)分析图一、图二、图三变化的主要原因。

(3)你认为这三种制度对中国历史发展影响最大的是哪一种?简要说明理由。

参考答案:

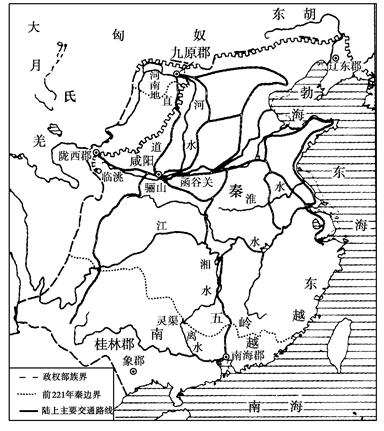

(1)图一反映的是西周的分封制;图二反映的是秦朝的郡县制;图三反映的是元朝的行省制度

(2)生产力的发展;疆域的不断扩大;民族的不断增多。

(3)答案一:分封制。与当时落后的生产力水平相适应,巩固了周朝的统治,扩大了疆域。

答案二:郡县制。是中央集权制的重要组成部分,有效地对地方进行管理,有利于国家的统一;统一的多民族国家开始形成。

答案三:行省制度。是元朝加强中央集权的重要措施之一,元朝的疆域空前广阔,行省制度可以有效地管辖地方,特别是边疆少数民族地区;对后世影响深远;促进了统一多民族国家的巩固和发展。

本题解析:第(1)小题,从图一中的“镐”、“齐”、“鲁”、“宋”等文字信息,可知是西周的分封制;从图二中的“秦”、“咸阳”、“陇西郡”等文字信息,可知是秦朝的郡县制;从图三中的“辽阳行省”等文字信息,可知是元朝的行省制度。第(2)小题,注意从生产力、疆域、民族的发展等角度进行分析。第(3)小题是开放性问题,持任一看法都可以,但要对所持的观点有充足的理由。

本题难度:一般

4、判断题 1954年宪法是对《共同纲领》的继承和发展,其中的“发展”表现在( ?)

①正式确立了人民代表大会制度?

②提出实行民族区域自治制度

③提出“长期共存,互相监督”方针?

④是新中国第一部社会主义类型宪法

A.①②

B.②③

C.①④

D.③④

参考答案:C

本题解析:本题主要考查运用所学知识的能力。民族区域自治制度属于“继承”,②错误;“长期共存,互相监督”方针提出是1956年三大改造完成之后,③错误;①④属于“发展”,答案为C。

本题难度:简单

5、判断题 (14分)作为我国古代主流思想的儒家思想是不断发展和变化的。阅读下列材料,回答问题。?

材料一?在早期儒家经典中,民本思想有较多的体现。《尚书》中说:“民惟邦本,本固邦宁。”孔子主张“因民之所利而利之”。孟子认为民贵君轻,又称:“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之。见贤焉,然后用之。”《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”?

——据《孟子》等

(1)根据材料一,概括先秦儒家民本思想的主要内涵及其理想的政治。(4分)

材料二?

董仲舒是西汉一位与时俱进的思想家,他谨慎地观察现实,潜心地研讨百家学说,构建了一个前所未有的新儒学体系。

一一摘编自百度

(2)结合所学说明董仲舒的儒学体系新在何处?对中国社会产生了怎样的影响?(8分)

材料三

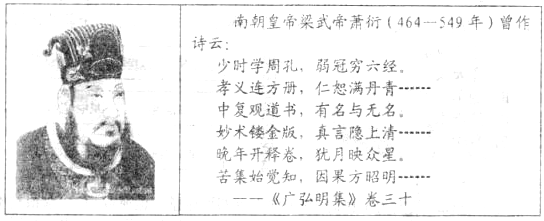

(3)根据材料三,指出当时儒学面临的主要问题。?(2分)

参考答案:(1)主要内涵:把民众视为邦国之本,强调君主应重视民意,顺应民心。理想政治:君主用贤人,行仁政。(4分)

(2)新:把道家、法家、阴阳家的一些思想,糅合到儒家思想中,加以改造,提出“春秋大一统”和“罢黜百家独尊儒术”;“君权神授”,“天人感应”;“三纲五常”。(6分)影响:适应了大一统的需要,成为统治者推崇的正统思想,传统文化的主流。(2分)

(3)儒释道出现相互渗透的趋势,儒学的正统地位受到挑战。(2分)

本题解析:

第一则材料《尚书》中说:“民惟邦本,本固邦宁。”反映出“民为国之本”思想; “因民之所利而利之”反映出“以民意为出发点”思想;孟子“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之。见贤焉,然后用之。”则指出举贤任用的政治理想, “君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”则表明民贵君轻以及民众对政权的决定作用,实则提醒君王行仁政。

第二则材料中董仲舒的新儒学思想的内容是书本上的知识。

第三则材料中,从萧衍诗歌的前两句看,他青少年时代主要信奉儒家思想,而中年则在道家的经卷中寻觅玄学渊源,晚年则醉心于佛教学说,信奉因果报应等观念。由此可见,当时的儒家不再是以前的“独门绝学”,而受到其他诸家的学术挑战。同时,这些学说也有了一个吸纳对方精华的机会,学说大融合成为可能。

本题难度:一般