微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 (15分)【历史上重大改革回眸】

材料一?既能变通则成长久之业,我国家革五代之乱,富有四海,垂八十年。纲纪制度日削月侵。官壅于下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之。然则欲正其末,必端其本,欲清其流,必澄其源。?

——范仲淹《答手诏条陈十事》

材料二?国家乃专以辞赋取进士,以儒义取诸科,士皆舍大方而趋小道,虽济济盈庭,求有才有识者十无一二。况天下危困,乏人如此;将何以救?在乎教以经济之业,取以经济之才(范仲淹所谓“经济”,即指本于儒家的“经义”或“经旨”而经国济民)。……进士先策论而后诗赋;诸科墨义之外,更通经旨。使人不专辞藻,必明理道,则天下讲学必兴,浮薄知劝,最为至要。……其考校进士,以策论高、词赋次者为优等,策论平、词赋优者为次等。诸科经旨通者为优等,墨义通者为次等。已上进士、诸科,并以优等及第者放选注官,次等及第者守本科选限。?

——范仲淹《答手诏条陈十事》

朱熹在《伊洛渊源录》中定周敦颐为道学之开山,但又论:“本朝道学之盛……亦有其渐,自范文正以来已有好议论,如山东有孙明复,徂徕有石守道,湖州有胡安定,到后来遂有周子、程子、张子出。故程子平生不敢忘此数公,依旧尊他。”

——《朱子语类》

(1)结合材料一,概括指出范仲淹认为当时社会存在哪些严重问题。(6分)

(2)据材料二及所学指出范仲淹的具体改革方法及其作用。(9分)

参考答案:(1)政府机构臃肿(官员冗滥),吏治腐败;人民生活困难;外有少数民族的威胁(6分)

(2)重视儒学,关注民生(2分)改革科举考试制度和官吏任用制度(2分)指明了宋代经学即“道学”或“理学”的方向,推动了儒学复兴(3分)对王安石变法起到奠基作用(2分)

本题解析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。“夷狄骄盛,”可提炼出答案要点:外有少数民族的威胁。“民困于外”可提炼出答案要点:人民生活困难。“官壅于下”可提炼出答案要点:政府机构臃肿(官员冗滥)。

(2)“以儒义取诸科”可提炼出答案要点:重视儒学,推动了儒学复兴。“经国济民”可提炼出答案要点:关注民生。范仲淹的作用是:对王安石变法起到奠基作用,这个要点是教材上讲到的。

本题难度:一般

2、判断题 王安石变法失败的主要原因是

[? ]

A.触动大官僚、大地主的利益

B.出现新法危害百姓的现象

C.用人不当

D.变法法令违背经济规律

参考答案:A

本题解析:

本题难度:一般

3、判断题 [历史上重大改革回眸](15分)

北宋年间,面对严峻的民族矛盾和阶级矛盾,以王安石为首的有识之士为实现富国强兵的目的,进行改革。阅读下列材料:

材料一?北宋初年规定:租佃土地须“命立要契,举借粮种,及时种莳。俟收成,依契约分,无致争讼。”如有纠纷,“只凭契照为之定夺”。宋仁宗天圣五年(1027年)诏: “江淮、两浙、荆湖、福建、广南州军,旧条:私下分田客(佃户)非时不得起移,如主人发遣,给予凭由,方许别住。多被主人折勒,不放起移,更不取主人凭由,须每年收田日毕,商量去处,各取稳便。即不得非时衷私起移。如是主人非理拦占,许经县论详。”

“江淮、两浙、荆湖、福建、广南州军,旧条:私下分田客(佃户)非时不得起移,如主人发遣,给予凭由,方许别住。多被主人折勒,不放起移,更不取主人凭由,须每年收田日毕,商量去处,各取稳便。即不得非时衷私起移。如是主人非理拦占,许经县论详。”

——摘编自《续资治通鉴》等

材料二?知大名府韩琦言:“臣准散青苗诏书,务在惠小农,不使兼并乘急以要倍息,而公家无所利其入。今所立条约,乃自乡户一等而下皆立借钱贯陌,三等以上更许增借。”

——摘编自《宋史 食货志》

材料三?王安石变法的经济措施,主要是通过限制大地主阶级的利益和通过政府利用商人专营某些商业行业,来获取财政收入,这对商品经济的发展有一定的推动作用……变法较多地反映中小地主和中小商人的要求,尤其是南方地主的商人的要求……总的来说,变法是代表地主阶级革新派的一种主张,其主流应该肯定。

——据《王安石变法与商品经济》

材料四?王安石不应算做是中小地主的政治代表,使用大、中、小地主代表以及革新派、守旧派等概念,都不能确切地反映当时的客观史实,应该分为官户、乡村上户和坊郭上户(北宋文献中的概念)三个阶层。从出身看,变法派与反变法派 分子同属官户……客观上,王安石变法增加了农民负担,没有从根本上解决“三冗”问题,但从流通领域进行了利益分配,将权力收归中央,阻碍了商品经济的发展,应予基本否定。

分子同属官户……客观上,王安石变法增加了农民负担,没有从根本上解决“三冗”问题,但从流通领域进行了利益分配,将权力收归中央,阻碍了商品经济的发展,应予基本否定。

——据《王安石变法简 论》

论》

请回答:

(1)根据材料一、二,分别概括其规定或“建言”的目的。(7分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析相关制度规定的历史背景。(4分)

(3)材料三、四研究王安石变法,采用的相同方法是什么?结论有何不同?(4分)

参考答案:(1)目的:材料一:规范租佃关系,抵制地主对佃户的人身约束;协调租佃纠纷,维持生产正常进行。(4分)

材料二:保护自耕小农,抵制兼并,增加国家收入。(3分)

(2)历史背景:租佃契约关系普遍化,自耕小农仍是农业生产的主体,土地兼并加剧,政府根据社会变化在政策上进行调整。(4分)

(3)方法:阶级(阶段)分析、一分为二。(2分)

结论:材料一,基本肯定;材料二,基本否定。(2分)

本题解析:略

本题难度:一般

4、判断题 阅读下列材料,回答问题。

材料一?王安石并不一般地反对发家致富,只是反对那些“豪杰有力之人,其议论足以动士大夫者”,这是指家室富有、社会政治地位很高而又恣意兼并的人;他反对那些“富姓赇(受贿)吏,寓田势家”,……他反对那些“元奸宿豪,舞手以乘民”,这是指乘人之危以攫取暴利的人;……主张通过法令制度和政策措施适当加以限制。

——谷霁光《王安石变法与商品经济》

材料二?荆公欲举财权悉集于国家,然后由国家的酌盈剂虚,以均诸全国之民,使各有所藉以从事于生产。……此义也,近数十年来乃大盛于欧美两洲,命之日社会主义,……荆公之政策,其于财政上所收之效虽颇丰,而于国民经济上所收之效滋啬,良以此也。

——梁启超《王安石传》(1908年)

(1)依据材料一,归纳王安石变法的矛头所指。结合所学知识列举王安石在农村采取的相应措施。(8分)

(2)材料二中,梁启超是如何认识王安石变法作用的?结合所学知识分析梁启超将王安石变法的举措标榜为“社会主义”的主要原因。(8分)

参考答案:

(1)所指:大官僚、大地主、大商人、高利贷者。(4分。任答一点给1分,两点给2分,三点及以上给4分)

举措:青苗法、方田均税法、免役法。(4分。任答两点即可)

(2)作用:增加政府财政收入;不利于国民财富的增加。(4分)

原因:社会主义思想的传入和传播;鼓吹变法,推动社会进步:寻求救亡图存的精神资源。(4分。任答两点即可)

本题解析:

(1)本小题主要考查学生解读材料信息和运用所学知识的能力。“家室富有、社会政治地位很高而又恣意兼并的人”,即大官僚、大地主、大商人。“乘人之危以攫取暴利的人”,即高利贷者。王安石在农村的措施主要是青苗法、募役法、方田均税法。

(2)“于财政上所收之效虽颇丰,而于国民经济上所收之效滋啬”,说明变法的作用——增加政府财政收入,不利于国民财富的增加。梁启超将王安石变法的举措标榜为“社会主义”主要在于“均诸全国之民,使各有所藉以从事于生产”,原因应考虑社会主义思想的传入及影响,探索救国道路的努力等。

本题难度:一般

5、判断题 建设常成为富国强兵改革的重要内容之一。阅读分析材料,据此完成下列要求。

材料一 颁布二十等爵制,不论出身,依军功受爵赏,“能得甲首一者,赏爵一级,益田一顷,益宅九亩”,斩“五甲首而隶五家”。而对于私斗,则严加禁止,“各以轻重被刑”。

(法令)规定“宗室非有军功,论不得为属籍”,就是说单凭血统高贵而没有军功的人,不得列入公族的簿籍;“有功者显荣,无功者虽富无所芬华”。

——摘引自刘泽华主编《中国通史教程·第一卷》

⑴?合所学知识,分析材料一中这些规定的实行使秦国统治集团的内部构成发生了怎样的变化?这些规定对当时社会制度方面产生了什么影响?(4分)

材料二?

材料三?魏源说:阿里“甚聪明,尤灭弄权之骁骑,招士通商,训练阵法与列国无异”。

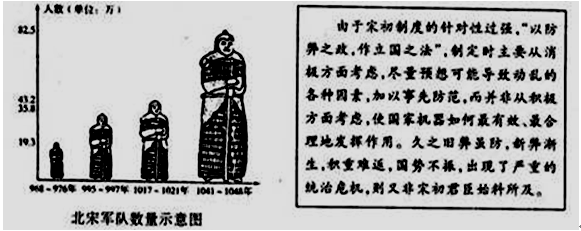

(2)材料一反映北宋初年面临着什么问题?后来王安石在变法中又采取哪些对策?(3分)

(3)材料三中“灭弄权之骁骑”、“招士通商”和“训练阵法”分别是指什么?分析其对埃及社会发展产生了什么积极作用?(5分)

参考答案:⑴变化:英勇杀敌的军功地主大量涌现,并成为秦统治阶级的重要支柱,在地主等级中位居首位;宗室贵族的地位下降,在地主等级中排在了第二位。(2分)

影响:传统的世卿世禄制度被废除,贵族世袭制被打破,社会激励机制开始由凭血缘封赏向论功行赏转变,更加灵活的用人机制确立。(其他言之有理也可得分2分)

(2)问题:北宋不断扩充军队数量,军费开支浩大,造成“冗兵”问题。(1分)对策:首先采取“省兵”措施,精简军队;其次推行强兵措施,如保甲法、保马法、将兵法等。(2分)

(3)“灭弄权之骁骑”:加强中央集权,压制马木路克(分裂)势力;“招土通商”:向西方学习,聘请外国技师,创办近代工厂。“训练阵法”:改革军事,加强军事训练。(3分)作用:结束混乱状态,确立中央集权,提高了社会生产力,增强了军事实力,摆脱了奥斯曼帝国的统治,推迟了欧洲列强侵占埃及的进程,在较长时间里,维护了埃及的独立和主权。(2分)

本题解析:略

本题难度:一般