微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

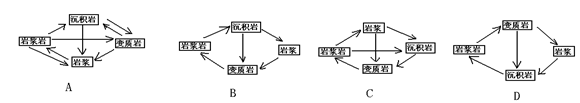

1、单选题 关于岩石圈物质循环过程示意图,正确的是( )

参考答案:A

本题解析:三大类岩石都能转化为岩浆,而岩浆岩只能由岩浆经冷凝作用而生成,故B、C、D图示岩浆岩的生成箭头都错误。故选A项。

考点:本题考查地质循环及图示。

点评:本题难度一般,学生只要掌握三大类岩石和岩浆之间的相互转化关系,并注意利用生成的物质判断地质作用。

本题难度:一般

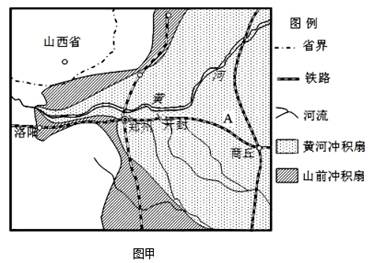

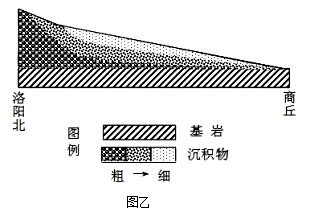

2、综合题 (20分)2010年10月,电子产业专业制造商富士康最大的组装生产企业在郑州落户。图甲为黄河冲积扇分布图(局部),图乙为图甲中洛阳北至商丘一线冲积扇剖面示意图。完成下列问题。

(1)描述黄河冲积扇沉积颗粒物的空间分布特征,并说明形成原因。(8分)

(2)分析A地农业发展中面临的主要生态问题及其成因。(6分)

(3)分析富士康选择落户郑州而不是开封的主要原因。(6分)

参考答案:

(1)自西向东颗粒逐渐减小(2分),自西向东沉积物厚度逐渐变小(2分) 理由是:黄河冲出山口后,流速逐渐降低,颗粒大的先沉积且沉积较多(2分),颗粒小的后沉积且沉积较少(2分)

(2)土地盐碱化(土地退化)(2分) 成因:旱涝灾害多发(或春温高,蒸发量大夏季降水集中,易涝洼地);地下水位较高;不合理灌溉(或灌溉后不及时排水)(4分,答出2点且言之有理酌情给分)

(3)郑州位于铁路交汇处,交通更为便利(2分);郑州是河南省省会城市,政策更为优越,政府信息更为快捷通畅(或城市基础设施等工业集聚条件更为有利)(2分);城市规模较大,劳动力更为充足且优质(2分);郑州市产业基础更为雄厚,产业优势明显(2分);人口众多,消费市场更为广大(2分)(6分,答出3点且言之有理酌情给分)

本题解析:

(1)根据图乙,黄河冲积扇沉积颗粒物自西向东颗粒逐渐减小,自西向东沉积物厚度逐渐变小。 主要是因为黄河冲出山口后,流速逐渐降低,流水携带泥沙的能力降低,颗粒大的先沉积,且沉积较多,颗粒小的后沉积,且沉积较少。

(2)读图,A地位于黄河下游地区,是温带季风气候区。春季气温回升快,气温高,蒸发量大,易形成旱灾。夏季降水集中,洼地易形成洪涝。所以旱涝灾害多发。黄河下游是地上河,导致沿岸地区地下水位较高。不合理灌溉或灌溉后不及时排水,地表水分蒸发,盐分在地表积累,导致土地盐碱化。所以主要生态环境问题是土地盐碱化。

(3)读图,郑州位于铁路交汇处,交通更为便利。郑州是河南省省会城市,政策更为优越,政府信息更为快捷通畅,城市基础设施等工业集聚条件更为有利。城市等级较高,城市规模较大,劳动力更为充足且优质。人口众多,消费市场更为广大。郑州市产业基础更为雄厚,产业优势明显。所以落户郑州。

考点:冲积扇地貌的特征及成因,主要生态环境问题及成因,工业区位因素。

本题难度:一般

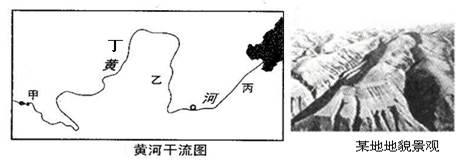

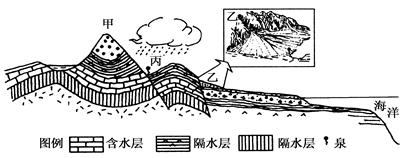

3、综合题 读某地地质剖面示意图,完成下列问题。(10分)

(1)从地形上看,甲地是____________;从地质构造上看,甲地属于____________,简述该地貌的形成原因。(3分)

(2)乙地的地貌类型为______________,简述该地貌的形成过程。(3分)

(3)如果该图的陆地表示亚欧板块,东部的海洋表示太平洋板块,则这两个板块交界处常会形成哪些地貌?试述其成因。(4分)

参考答案:

(1)山地(1分)向斜(1分)向斜槽部受挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,形成山地。(1分)

(2)冲积扇(或洪积扇) (1分) 山区河流流出山口,水流速度减缓,(1分)携带的物质在山前(山麓)沉积。(1分)[来源:91考试网]

(3)在亚欧板块的前缘形成岛弧,(1分)在太平洋板块的前缘形成深海沟。(1分)这是由于大陆板块和大洋板块相碰撞时,大洋板块俯冲到大陆板块之下,其前缘形成深海沟,(1分)而大陆板块前的宽广大陆架受到挤压抬升,从而隆起,沿大陆外缘排列,形成岛弧。(1分)

本题解析:

(1)读图,从地形上看,甲地是山地;从地质构造上看,甲地属于向斜。因为向斜槽部受挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,所以形成山地。

(2)读图,根据乙地放大图分析,乙地的地貌类型为冲积扇,或洪积扇。乙地位于山麓地区,河流的出山口,河流流出山口,水流速度减缓,携带的泥沙物质在山前沉积,形成冲积扇。

(3)图示是大陆板块与大洋板块碰撞的消亡边界。大陆板块前的宽广大陆架受到挤压抬升,从而隆起,沿大陆外缘排列,形成岛弧。大陆板块和大洋板块相碰撞时,大洋板块俯冲到大陆板块之下,其前缘形成深海沟。所以在亚欧板块的前缘形成岛弧,在太平洋板块的前缘形成深海沟。

考点:地质构造,地貌类型及形成原因,板块消亡边界的地貌类型及成因。

本题难度:一般

4、单选题 下图为板块运动示意图。

【小题1】以下判断正确的是( )

①大洋板块在张裂 ②大洋板块在俯冲 ③板块之间是生长边界 ④板块之间是消亡边界

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④