| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理知识点总结《地壳物质循环及地表形态的塑造》高频考点预测(2017年最新版)(四)

A.北半球寒流 B.南半球暖流 C.使沿岸气候增温增湿 D.使沿岸气候降温减湿 |

参考答案:

【小题1】B

【小题2】D

本题解析:

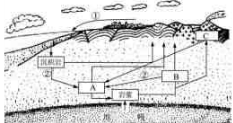

【小题1】a处等高线数值小且较稀疏,为平原地形,A错误;a处岩层向上弯曲,为背斜构造,不利于储存地下水,C错误;b处等高线密集,形成山峰,且该处岩层向下弯曲,为向斜构造,因此是向斜成山,B对;b处为向斜,不宜修建隧道。

【小题2】根据图中纬度数值的变化规律可知,该地位于南半球;此处洋流由高纬度流向低纬度方向,为寒流,对沿岸气候具有增温增湿的作用。

考点:地质构造、洋流

本题难度:一般

2、单选题 下图为“岩石受热形成变质岩示意图”,图中①、②、③的变质岩分别为

[? ]

A.石英岩、板岩、大理岩

B.大理岩、石英岩、板岩

C.大理岩、板岩、石英岩

D.板岩、石英岩、大理岩

参考答案:C

本题解析:

本题难度:简单

3、单选题 读下图,我国西部某区域水系图,回答下列问题。

【小题1】两河流流经地地质构造的名称和走向为( )

A.裂谷、东西走向

B.断层、东北-西南走向

C.背斜、西北-东南走向

D.向斜、东北-西南走向

【小题2】计划从图中的M到N修建一条公路,假设所经河流的水文和地质状况都相同。四个方案中,最合理的是( )

A.甲

B.丙

C.乙

D.丁

参考答案:

【小题1】B

【小题2】C

本题解析:

【小题1】从河流水系的形态分析,该河流有明显的弯曲处,该处应为断层,从三条支流的位置分析,该断层的走向为东北-西南走向。故选B。

【小题2】从公路的长度及地势起伏分析,甲、丁线路距离长,而丙线路沿途坡度大,所以最合理的是乙线路。故选C。

考点:地质构造、交通运输线的布局

本题难度:一般

4、单选题 读右图,回答题。

小题1:若右图代表“三圈环流”中的低纬环流圈,甲、乙两地在地球表面,则:?(?)

A.甲处为副热带高气压

B.③代表信风带

C.甲处为少雨地带

D.乙处有热力原因形成的高气压带

小题2:若此图代表海陆间水循环,甲、乙两地在地球表面,则:(?)?

A.甲处是陆地,乙处是海洋

B.人类活动主要改变的是①

C.③代表径流输送

D.④代表地表蒸发和植物蒸腾

小题3:若此图为地质循环示意图,甲为岩浆,乙为变质岩,则:(?)?

A.丁代表岩浆岩

B.丙代表沉积岩

C.③代表重熔再生作用

D.④代表变质作用

参考答案:

小题1:B

小题2:C

小题3:C

本题解析:

小题1:低纬环流分布于赤道与30°之间,赤道盛行上升气流,判断为甲地,近地面为赤道低压带;30°盛行下沉气流,为副热带高压带,为乙处,属于动力原因而形成的高压带;则③为低纬的近地面风带为信风带。

小题2:若为海陆间水循环,则甲处为海洋,④为水汽蒸发;乙处为陆地,②降水,故判断③表示径流输送;人类活动主要影响径流环节,而①表示水汽输送。

小题3:若此图为地质循环示意图,甲为岩浆,乙为变质岩,则甲岩浆经过冷凝作用而形成岩浆岩;乙表示变质岩,故丁表示沉积岩;结合三大类岩石和岩浆之间的转化判断,①为生成沉积岩的外力作用;②表示生成变质岩的变质作用;③表示生成岩浆的重熔再生;④表示生成岩浆岩的冷凝作用。

点评:本题难度不大,学生应结合画图分析,解题的关键掌握三圈环流、水循环的图示和地质循环中三大类岩石之间的相互转化关系和地质作用过程。

本题难度:一般

5、综合题 读“地壳物质循环简略图”,完成下列问题。

(1)写出图中字母代表的岩石类型名称:

A___________________,B___________________,C___________________。

(2)图中序号所代表的地质作用分别是:①___________________,②___________________。

(3)在C岩石的形成过程中,地面有时发生________________活动和___________________。

(4)①和②两种地质作用,其能量来自地球内部的是___________________(填数码)。

参考答案:(1)变质岩 侵入岩 喷出岩

(2)外力的侵蚀、搬运和堆积作用 变质作用

(3)火山 地震

(4)②

本题解析:地球内部的岩浆因地壳运动有的停留在地下缓慢冷却凝固而形成侵入岩(B),有的喷出地表迅速冷却凝固形成喷出岩(C),岩浆岩受到流水、风、冰川、海浪的侵蚀、搬运、堆积作用,形成沉积物,沉积物经过地壳凹陷,固结成岩,成为沉积岩。同时,这些已生成的岩石,在一定温度和压力下发生变质(②)形成变质岩(A)。在喷出岩(C)的形成过程中,地面有时会发生火山活动和地震,它们都是地球内能的释放形式。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理试卷《自然环境对人类活.. | |