| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点大全《水的运动》考点强化练习(2017年押题版)(四)

A.主要灌溉水源来自黄河及贺兰山的冰雪融水 B.晴天多,气温年较差大,利于农业发展 C.鄂尔多斯高原煤、气资源丰富,应大力发展第三产业 D.主要生态问题为荒漠化、次生盐碱化 |

参考答案:

【小题1】B

【小题2】D

本题解析:

试题分析:

【小题1】读图可知,宁夏平原位于贺兰山山麓地带,是山麓冲积平原,故A错;贺兰山东侧为夏季风的迎风坡,西侧为背风坡,故东侧比西侧降水量较多,故B对;读图可知,图中贺兰山东西两侧自然带数目相同,故C错;黄河此处自南向北流,易发生凌汛现象,故D错。

【小题2】该地主要灌溉水源来自大气降水和黄河;该地区晴天多,气温日较差大,灌溉水源充足,利于发展农业;鄂尔多斯高原煤、气资源丰富,应大力发展第二产业;该地区发展农业,需要灌溉水源,不合理的灌溉会导致土地次生盐碱化,该地生态环境脆弱,不合理开垦,会导致土地荒漠化。

考点:该题考查地质作用及区域特征。

本题难度:一般

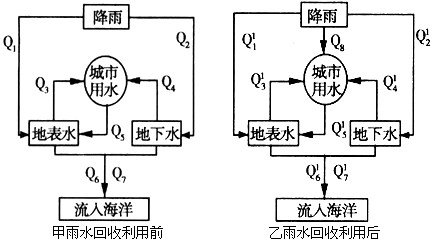

2、单选题 读城市雨水回收利用前后水循环示意图,回答1~2题。

1、下列有关雨水回收利用前后水量变化的说法正确的是

[? ]

A、A

B、B

C、C

D、D

2、雨水回收的意义主要在于

[? ]

A、减少城市排污量

B、增加城市用水量

C、提高城市的防洪能力

D、缓解城市地面下沉

参考答案:1、D

2、B

本题解析:

本题难度:一般

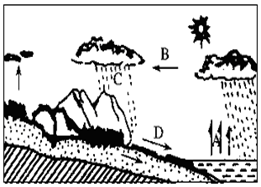

3、填空题 读“水循环示意图”,完成。(9分)

(1)填出海陆间循环各个环节名称:

A B C D

(2)海陆间循环(大循环)使陆地水不断得到 ,使水资源得以再生。

(3)水循环的能量来源是 和 。

(4)各环节中,能使陆地上淡水不断得以补充的是 ,人类影响最大的是 ,三种循环所共有的是 (填字母代号)。

(5)如何理解水资源可以永续利用,但并不是“取之不尽、用之不竭”的?

参考答案:(1)—(4)小题每空0.5分

(1)蒸发 水汽输送 降水 地表径流

(2)补充 更新

(3)太阳能 重力能

(4)B D AC

(5)陆地水通过海陆间循环,能够不断得到补充、更新,总量不会减少。但是在一定的时间、空间范围内水资源是有限的,如果人类取用水量超过了水循环更新的数量,或者水资源遭到污染,就会造成水资源的枯竭。(4分)

本题解析:(1)据图可知,A是蒸发,B是水汽输送,C表示降水,D为地表径流。

(2)海陆间循环(大循环)使陆地水不断得到补充、更新,使水资源得以再生。

(3)水循环的能量来源是太阳能和重力能。

(4)各环节中,能使陆地上淡水不断得以补充的是水汽输送,对应字母B,人来源:91exam .org类影响最大的是地表径流,对应图中字母D,三种循环所共有的是蒸发和降水,分别对应字母A、C。

(5)陆地淡水通过海陆间水循环不断得到补充、更新,总量不会减少,所以说可以永续利用。但是在一定的时间和空间范围内水资源是有限的,如果人类取用水量超过了水循环更新的数量,或者水资源遭到污染,就会造成水资源的枯竭。

考点:水循环环节、水循环的地理意义、水循环的动力、

本题难度:一般

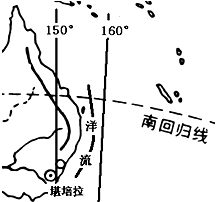

4、单选题 下图为世界某局部区域,图中的洋流性质和流向分别是( )

A.寒流,从北向南流

B.暖流,从北向南流

C.寒流,从南向北流

D.暖流,从南向北流

参考答案:B

本题解析:从图中陆地轮廓和经纬度信息可判断该洋流位于澳大利亚东部,为东澳大利亚暖流,其流向西北向南。

考点:世界大洋表层洋流分布

本题难度:一般

5、单选题 读下列两幅图(箭头均表示洋流),回答下列各题。

【小题1】图中长实线箭头表示( )

A.墨西哥湾暖流

B.千岛寒流

C.加利福尼亚寒流

D.日本暖流

【小题2】图M、图N分别表示( )

A.M——7月;N——1月

B.M——1月;N——7月

C.M——4月;N——10月

D.M——10月;N——4月

【小题3】关于T岛东西两岸气候的叙述,正确的是( )

A.M——差异明显——东岸受暖流影响,西岸受寒流影响

B.N——差异明显——东岸受暖流影响,西岸受寒流影响

C.M——差异不明显——东岸受寒流影响,西岸受暖流影响

D.N——差异不明显——东岸受寒流影响,西岸受暖流影响

参考答案:

【小题1】D

【小题2】A

【小题3】B

本题解析:

【小题1】从图中经纬度位置和海陆轮廓看,该洋流位于台湾附近,长实线箭头表示日本暖流。答案选D。

【小题2】图M中虚线洋流自南向北流,与夏季的偏南风有关,图N中虚线洋流自北向南流,与冬季的偏北风有关,因此,M代表7月;N代表1月。答案选A。

【小题3】从M图中,东岸受暖流影响,西岸也受暖流影响,因此气候差异不明显。从N图中看,东岸受暖流影响,西岸受寒流影响,气候差异较明显。答案选B。

考点:该题考查洋流的分布规律。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理答题技巧《地球运动及其.. | |