| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理答题技巧《地球运动及其地理意义》试题强化练习(2019年最新版)(十)

A.北半球 向北移 B.南半球 向北移 C.北半球 向南移 D.南半球 向南移 参考答案: 本题解析: 本题难度:一般 2、单选题 将一盏电灯放在桌子上代表太阳,在电灯旁放置一个地球仪代表地球,拨动地球仪模拟地球运动。读下图完成完成下列问题。 | |||||||||||

参考答案:

小题1:D?

小题2:B

本题解析:

小题1:地球仪不透明不发光,拨动地球仪模拟的是地球自转,地球自转形成的意义有地方时、地转偏向力、昼夜更替现象,拨动地球仪没有物体运动不能表明地转偏向力,D对;昼夜长短的变化和四季的更替是地球公转引起的,AB错。

小题2:图示中,南极圈内出现极昼,太阳直射在南回归线,太阳视运动为东南日出,西南日落,此日P地的日出方位是东南方,B对。

本题难度:一般

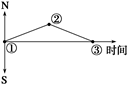

3、单选题 图为“某校旗杆正午影端位置一年内变动示意图”。读图完成题。

小题1:该校所处的纬度为 ( )

A.66°34′N

B.23°26′N

C.23°26′S

D.66°34′S

小题2:旗杆影端位于②位置时的日期可能为 ( )

A.3月21日

B.6月22日

C.9月23日

D.12月22日

参考答案:

小题1:B

小题2:D

本题解析:

小题1:由于该地一年中正午时旗杆影端都不指向南方,即太阳直射点不可能位于该地以北,因此可排除位于南半球的C、D项;①、③时杆影为零,即发生了直射现象,又可排除A项;故该地位于北回归线上,纬度为23°26′N。

小题2:旗杆影端位于②位置时,杆影指向北方且达一年中的最大值,说明该日太阳直射点离北回归线最远,可能是12月22日。

点评:本题难度较大,解答本题需要学生有扎实的地理基本功。本题也可考查地球公转的地理意义,旗杆影端位置由②变为③的过程,即太阳直射点由南回归线向北回归线移动的过程,在此期间,地球公转线速度先加快后减慢;北回归线及其以北地区正午太阳高度逐渐增大;南极圈内极昼的范围不断缩小,直至发生极夜现象,但这一时段内,我们可以确定太阳直射点一直北移。

本题难度:一般

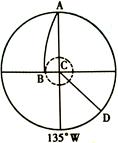

4、单选题 该图为极点俯视图,AB是晨线,CD是日界线,读图后回答问题。

小题1:图示时刻,太阳直射点的地理坐标是

A.(135°W,23.5°N)

B.(135°E,23.5°S)

C.(45°E,23.5°S)

D.(45°W,23.5°N)

小题2:此日,北京天安门广场旗杆在日出、正午、日落时的日影朝向依次是

A.西南、正南、东南

B.正西、正北、正东

C.西北、正北、东北

D.西北、正北、东南

参考答案:

小题1:B

小题2:C

本题解析:本题考查晨昏线与时间问题计算。

小题1:根据图示CD表示日界线,即180°,与135°W经线的分布判断,自转方向呈顺时针,故图示半球为南半球;图示AB表示晨线,说明图示南极圈以内出现极昼,故判断节气为北半球冬至日,故太阳直射点的纬度为南回归线。图示135°W为昏线与赤道的交点,时间为18时,太阳直射点的经度为12时所在经线,计算得135°E。

小题2:该日为北半球冬至日,故北京昼短夜长,故日出东南方向,日落西南方向。

本题难度:一般

5、单选题 第16届亚运会2010年11月12日—11月28日在广州举行,亚运会足球3名、4名韩国对伊朗决赛于2010年11月22日下午15:30—17:30进行。其间新华社刊发了某球星在下半场快要结束时,中场带球突破的精彩图片—图片显示运动员们在太阳霞光下挥汗如雨,突破对方运动员的影子正落在他的左前方。完成:

小题1:据已学过的知识推断,伊朗(东3.5区)球迷在电视中观看本国这场比赛时应该在当地什么时候开始:

A.10时30分

B.11时30分

C.12时

D.11时

小题2:据材料分析防守方的球门可能朝向是:

A.南

B.北

C.东

D.西

小题3:亚运会足球3名、4名决赛时,能观察到极光的地区是:

A.67°N,100°E

B.75°S,100°W

C.75°N,120°W

D.67°S,120°E

参考答案:

小题1:D

小题2:B

小题3:C

本题解析:

小题1:决赛于2010年11月22日(东八区)下午15:30—17:30进行,伊朗(东3.5区)球迷在电视中观看本国这场比赛时应该在当地11时开始(东加西减)。正确答案选D。

小题2:图片显示运动员们在太阳霞光下挥汗如雨,突破对方运动员的影子正落在他的左前方,可以判断防 守方的球门可能朝向是北方。正确答案选B。

小题3:亚运会足球3名、4名韩国对伊朗决赛于2010年11月22日下午15:30—17:30进行,太阳直射南半球,能观察到极光(极夜)的地区是75°N,120°W。正确答案选C。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理知识点总结《城市与地理.. | |