| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点总结《大气受热过程》答题技巧(2019年最新版)(八)

A.地面温度总是高于气温 B.气温越高,地气温差越小 C.地面温度总是低于气温 D.气温越低,地气温差越大 |

参考答案:

小题1:B

小题2:A

小题3:A

本题解析:

小题1:已知图示地点位于中低纬度地带的分界线上,但从图中信息可以看出该地夏季最高气温只有15°C左右,可以判断该地为青藏高原。

小题2:通过图例找出地面温度与气温曲线,其数量关系可直接对比得出结论。

小题3:从图中信息可以判断,气温和地面温度随时间的变化趋势基本一致,并略滞后地面温度,且地面温度总是高于气温,地面是大气的直接热源。

点评:本题难度适中。以地面温度和气温曲线为材料,要求学生熟练掌握大气热力状况相关知识。

本题难度:一般

3、综合题 从2006年开始,每年冬季黑龙江气象台都会加设非职业性一氧化碳中毒潜势预报,共分为五个等级,其中一级表示气象条件不会引发一氧化碳中毒;二级表示不易引发一氧化碳中毒;三级表示可能引发一氧化碳中毒;四级表示容易引发一氧化碳中毒;五级表示极易引发一氧化碳中毒。原因是在逆温现象影响下,早晚空气能见度低,且质量差,不但影响车辆交通状况,而且如果居民燃煤取暖,容易发生一氧化碳中毒。根据下述资料,结合所学知识回答问题。

材料1:一般情况下,气温随高度增加而递减,平均垂直递减率为0.6℃/100米。但在一定条件下,对流层的某一高度有时也会出现气温随高度增加而升高的现象,这种气温逆转的现象就是逆温。

材料2:部分逆温类型及其成因比较

| 类型 | 逆温成因 |

| 辐射 逆温 | 由于地面强烈辐射冷却而形成的逆温,称为辐射逆温。在晴朗无风或微风的夜晚,地面很快辐射冷却,贴近地面的大气层也随之降温。离地面愈近,降温愈快;离地面愈远,降温愈慢,因而形成了自地面开始的逆温。辐射逆温一般日出前达到最厚,日出后逆温就逐渐消失了。 |

| 平流 逆温 | 当暖空气水平移动到冷却的地面、水面或气层之上时,底层空气因受下垫面的影响而迅速降温,上层空气因降温较慢,于是产生逆温。 |

| 地形 逆温 | 常发生在山地、盆地和谷地中。由于山坡散热快,山坡上的冷空气沿山坡下沉到谷底,谷底原来较暖的空气被冷空气抬挤上升,从而出现温度的倒置现象。 |

(3)在农、林业生产中,在用熏烟的办法防御霜冻时,常选择在傍晚进行,这样释放出的烟雾不会向高空扩散而弥漫在贴近地面的气层中,保温效果好。借鉴的是?逆温的原理。

(3)在农、林业生产中,在用熏烟的办法防御霜冻时,常选择在傍晚进行,这样释放出的烟雾不会向高空扩散而弥漫在贴近地面的气层中,保温效果好。借鉴的是?逆温的原理。参考答案:

(1)地形(2)c (3)辐射(4)辐射

(5)①冬季受冷空气影响,云量少,地面辐射损失热量多,容易出现逆温现象;②冬季燃煤取暖,CO排放量多,空气流通不畅,容易造成浓度过高引发中毒。

本题解析:

此题主要考察即时获取信息、整合运用及解决实际问题的能力,(1)(2)(3)(4)问答案基本可在材料中找到。第(5)问要注意结合天气状况分析容易出现逆温的原因。

本题难度:简单

4、单选题 读“某河流年径流变化示意图”,完成下列问题。

小题1:该河流最可能位于

A.马来半岛南部

B.北海道岛

C.我国东部

D.北冰洋沿岸的苔原带

小题2:该流域的地理环境是

A.有极昼极夜现象

B.沙漠遍布

C.垂直地带性明显

D.人口稠密

参考答案:

小题1:D

小题2:A

本题解析:

小题1:该河的径流量很小,且主要在7、8月份,而马来半岛南部、北海道岛、我国东部等地区,降水量多,河流径流多,只有北冰洋沿岸的苔原带,降水少,且7、8月份气温高,有积雪融水补给,河流径流量大。故选D。

小题2:北冰洋沿岸位于北极圈以北地区,有极昼极夜现象;而温度低,蒸发弱,没有沙漠现象;纬度高,所以垂直自然带很少;因气候严寒,人口稀少。故选A。

本题难度:简单

5、综合题 根据材料和图表,结合所学知识,回答下列问题。(28分)

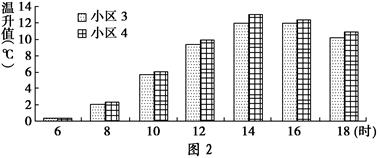

希望中学地理实验小组对某城市四个住宅小区的环境进行观察测算,得到了白天(晴天)6:00至18:00的温升数据并绘制了图1、图2(基准温度取某日平均温度)。

材料一 几种下垫面对太阳辐射的吸收率。

| 下垫面 | 道路(沥青) | 混凝土 | 砖 | 石 |

| 吸收率 | 0.8~0.95 | 0.65~0.9 | 0.6~0.8 | 0.65~0.8 |

| 下垫面 | 土壤 | 沙漠 | 草 | 水 |

| 吸收率 | 0.6~0.95 | 0.55~0.85 | 0.74~0.84 | 0.9~0.97 |

参考答案:

(1)影响:建筑与道路表面材料吸收率小的小区的温升幅度(作用)要小于吸收率大的小区。原因:吸收率小的建筑与道路表面材料吸收的太阳辐射热量较少,因此它通过地面辐射和对流释放到空气中的热量较少,引起的温升幅度小。

(2)关系:风速与热岛强度(温升幅度)呈负相关。

原因:风速越大,空气流动性越强,由风带走的热量也越多,因而风速大有助于减弱建筑群的“热岛效应”;风速小则相反。(答案合理即可)

(3)①尽量使用对太阳辐射吸收率较小的建筑材料,避免采用对太阳辐射吸收率较大的沥青、混凝土来铺装全部地面;②增加绿地和水面,以增加下垫面热容量(减少地面辐射量);③通过合理布置小区建筑物(建筑密度布局要适当),加强小区的自然通风,有利于城区的热量散失到郊区,从而有效改善小区“热岛效应”。(答案合理即可)

本题解析:

(1)结合材料二中的图文信息,可判断出建筑与道路表面材料的吸收率与小区温升的关系。大气增温的热源主要来源于地面辐射,不同下垫面,热容量不同;利用该原理可分析出建筑与道路表面材料的吸收率对小区温升的影响。

(2)读图可得出风速与热岛强度的关系;空气的流通可带走热量,根据该原理可分析出风速与热岛强度的关系。

(3)该题具有一定开放性,答案合理即可,但必须与实验小组研究成果有关。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理知识点《人地关系思想的.. | |