| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点复习《区域地理环境与人类活动》高频试题强化练习(2019年最新版)(十)

A.地形 B.气候 C.宗教 D.水源 |

参考答案:小题1:C?

小题2:D?

小题3:D?

小题4:B

本题解析:小题1:本题考查我国的区域分析(新疆)。第17题,图中河流为内流河,发源于南部山区,故为自南向北流。河流以冰川融水为补给,故气温最高时(内陆气温最高为8月);径流量最大。

小题2:第18题,城市都分布在河流沿岸,说明主导因素是水源;

小题3:第19题,由于上中游大量用水,导致下游水量减少,绿洲被迫废弃,而造成聚落向河流上游地区转移。

小题4:第20题,该图位于新疆的南疆地区为暖温带地区,适宜的经济作物:棉花。

本题难度:一般

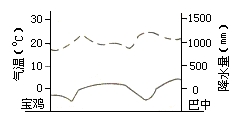

2、单选题 下图为陕西宝鸡(340N,1070E)到四川巴中(320N,1070E)一线降水量和1月平均气温曲线图,完成1-3题。

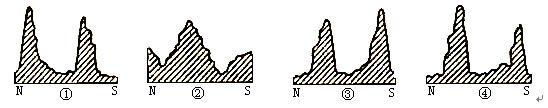

1.判断下列四幅剖面图中与宝鸡到巴中实际剖面图最接近的一幅是(?) A.① B.② C. ③ D.④

A.① B.② C. ③ D.④

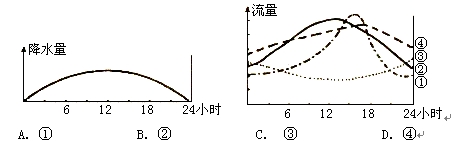

2.若下图为上题谷地中某一天降水量与河流径流量变化示意图,其中最能反映集水区域内植被覆盖良好的一条流量曲线是(?)

A.① B.② ?C.③ ? D.④

3.该谷地中的典型植被为(?)

A.热带季雨林 B.落叶阔叶林 C.常绿阔叶林 D.温带草原

参考答案:

1.A

2.D

3.C

本题解析:略

本题难度:一般

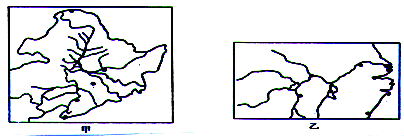

3、综合题 读我国甲、乙两个地区图,回答下列问题。(10分)

(1)在甲图中用实线按走向画出:大兴安岭、小兴安岭、长白山,并标注名称。

(2)甲地区自然特征可概括为?;乙地区环境问题主要表现为?。

(3)甲地区是我国重要的商品粮生产基地之一。其中,小麦产区主要分布在?,玉米产区主要分布在?。

(4)甲地区降水的时空变化规律是:?(从时间变化和空间变化的角度作答)。甲地区水资源分布状况为:?,为了区域协调发展,应采取?调水工程。

参考答案:(1)画图略?

(2)?山环水绕,沃野千里 ;?水体和大气环境质量下降?;(2分)

(3)?三江平原?;?松嫩平原 ;(2分)

(4)?夏季多冬季少,从东南向西北递减 ; 东多西少,北多南少?;

?东水西调,北水南调?(3分

本题解析:本题考查我国的区域地理分析。

(1)查地图了解区域重要地理事物。

(2)自然特征主要从气候、地形、土壤、水源等方面分析;乙地区位于长江流域,由于工业较发达,故大气污染、水污染较严重;

(3)东北地区的粮食生产主要集中于三江平原和松嫩平原。

(4)注意时空规律即从时间和空间两方面分析。结合季风气候,且夏季风的进退;甲地区的水资源分布则自东向西减少,南北方向则由于气温影响蒸发量,而导致北多南少。

本题难度:简单

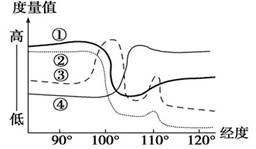

4、单选题 读“沿我国30°N分布的四地地理要素度量值变化趋势图”,回答问题。

小题1:地理要素①②③④分别可能是( )

A.①地势高低 ②人均土地面积 ③年平均气压 ④年平均气温

B.①年太阳辐射总量 ②地势高低 ③水能资源 ④热量资源

C.①人均土地面积 ②人均粮食产量 ③热量资源 ④人口密度

D.①人口密度 ②年降水量 ③年平均气温 ④人均粮食产量

小题2:对造成上述各要素分布差异主要原因的分析,错误的是( )

A.①—地形和气候

B.②—内力作用和外力作用

C.③—降水量和地形

D.④—海陆位置和纬度位置

参考答案:

小题1:B

小题2:D

本题解析:本题考查我国重要地理要素的区域分布差异,对空间定位能力,自然地理特征的灵活掌握和应用分析能力,要求较高。

小题1:我国30°N沿线自西向东主要经过青藏高原、四川盆地、长江中下游地区。比较图中四条曲线数值变化,可发现①西部最高、中部最低、东部稍高,与太阳辐射变化一致(四川盆地最低);②呈明显的阶梯状分布,与地势变化一致;③在100°E和110°E处最大,其他地区较少,与我国水能分布一致(西南最丰富、中南次之、华北最少);④西少东多,可用排除法判断为热量资源。

小题2:④为热量资源的分布,其东西差异主要是由于地势高低引起的。

本题难度:一般

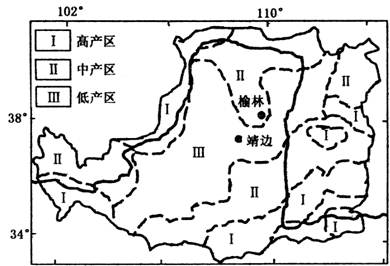

5、综合题 (9分)读黄土高原地区粮食生产力现状分区图;回答下列问题。

(1)据图分析黄土高原地区粮食高产区分布的特点。(2分)

(2)在陕北发展中为了实现人地和谐,简答以下方面的措施。(6分)

人口方面 ?;

农业上 ?;

资源与生态上 ?。

(3)该地区被称为塞外江南的地区是宁夏平原和____________________.(1分)

参考答案:(1)沿黄河及其支流汾河,渭河谷地分布(2分)?

(2)控制人口增长,提高人口素质;(2分)退耕还林还草,建立适合当地环境的农业生产模式;(2分)开发矿产资源与防治水土流失相结合。(2分)

(3)河套平原(1分)

本题解析:略

本题难度:简单

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理答题技巧《地球运动及其.. | |