1、单选题 东北地区是我国重要的商品粮基地,原因是

[? ]

A、耕地集中适宜机械化耕作

B、宜农荒地多

C、土壤肥沃

D、人少地多,人均耕地全国最多

参考答案:CD

本题解析:

本题难度:简单

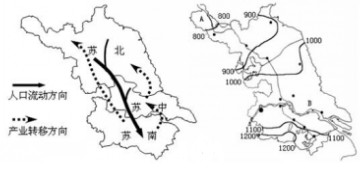

2、综合题 江苏是我们美丽可爱的家乡,读“江苏省近十年产业转移与人口迁移方向”和 “江苏省年降水量分布图”(图10), 回答下列问题。(7分)

(1)江苏的苏南、苏中、苏北在自然环境和经济发展都存在着明显的差异。试对A、B两地区的地理环境特征进行比较,填写下表。

地区

| A地区

| B地区

|

气候类型

| ①

| 亚热带季风气候

|

农田类型

| 旱地

| ②

|

主要粮食作物

| ③

| ④

|

(2)为实现资源优化配置,产业合理布局,促进苏南、苏中、苏北三大区域共同发展,江苏省政府积极推动苏南产业向苏中、苏北地区转移。产业转移对苏北地区的影响是 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________。(3分)

参考答案:①温带季风气候②水田③小麦④水稻(4分)(2)促进区域产业结构调整,充分利用当地资源;促进区域产业分工与合作,加快地方经济发展;改变区域地理环境,加快城市化进程;加重环境污染;改变劳动力就业空间分布,增加地区就业机会。(3分,答出其中3点即可)

本题解析:(1)根据A、B两地的地理位置的差异,A位于淮河以北,故气候类型属于温带季风气候。主要的粮食作物为小麦;B位于淮河以南地区,受亚热带季风气候影响,为湿润地区,故耕地类型为水田,主要粮食作物为水稻。(2)对比苏南和苏中、苏北的经济发展差异,苏中和苏北较苏南地区经济落后,故部分劳动力密集型和资源密集型产业逐渐由苏南向苏中、苏北地区转移,对迁入地的影响主要从产业结构、经济、就业和环境等方面分析,注意区别有利和不利影响。

点评:本题难度低,能利用淮河的位置判断苏南和苏北的自然环境的基本差异和利用苏南、苏北的经济差异分析产业转移等内容是结合的关键。

本题难度:一般

3、综合题 结合下列材料及图,回答下列问题。(14分)

材料一?深圳经济特区,它毗邻香港,交通便利,气候温和,风景优美,在利用外资发展经济方面,具有得天独厚的条件。深圳的低成本,尤其是极低的劳动力成本,吸引了香港转移的“三来一补”企业和大量外国公司进驻这个经济特区。

材料二?深圳产业转移线路图(图1)、深圳三大产业结构图(图2),其中①表示1979年产业结构,②表示2007年产业结构(数据来源:2008年深圳统计年鉴)

(1)深圳是我国建设最早的特区,试分析在深圳率先建立特区的有利条件。(3分)

(2)1979年深圳产业结构中,比重最小的是?,与1979年相比,深圳2007年的产业结构的变化表现在:?,产业结构得到优化。(3分)

(3)深圳大致经历了两次产业转移,第一次发生在改革开放的初期,主要是承接大量的?_________型产业;第二次始于1990年,主要将该类产业部门转移到省内的中山、东莞等地及?、江西、江苏等省区,试分析深圳第二次产业转移对转入地的有利影响。(8分)

参考答案:

(1)(3分)紧邻香港(1分),交通便利(1分),众多廉价劳动力(1分)。

(2)(3分)第二产业(1分);第一产业比重下降(1分),第二、三产业比重上升(1分)。

(3)(8分)劳动密集(1分)。

湖南(1分)?

①加快资源开发,促进经济发展;

②提高人均收入,增加就业机会;

③加快工业化和城市化进程;

④促使劳动力从第一产业向第二产业转移等。

(每个要点2分,答对其中三点得满分6分,答案合理可酌情给分)

本题解析:

(1)深圳率先建立特区的有利条件:紧邻香港,交通便利,众多廉价劳动力。

(2)读三角坐标图,1979年深圳产业结构中,第一产业比重37%,第二产业比重20%,第三产业比重43%,比重最小的是第二产业;2007年的产业结构中,第一产业比重1%,第二产业比重47%,第三产业比重52%;对比分析可以判断,与1979年相比,深圳2007年的产业结构第一产业比重下降,第二、三产业比重上升。

(3)深圳产业转移第一次发生在改革开放的初期,主要是承接大量的劳动密集型产业;由左图可以判断,第二次主要将该类产业部门转移到省内的中山、东莞等地及湖南、江西、江苏等省区。

深圳第二次产业转移对转入地的有利影响:①加快资源开发,促进经济发展;②提高人均收入,增加就业机会;③加快工业化和城市化进程;④促使劳动力从第一产业向第二产业转移等。

本题难度:简单

4、多选题 该表是我国2005年成品油产量和市场缺口预测资料,分析回答问题。

1.我国能源生产和消费的主要特点是2.我国为拓宽能源供应渠道应该

A.大多呈现消费量小于生产量

B.西部地区资源短缺造成石油生产量小

C.生产和消费地区分布不均

D.能源紧张的问题非常突出

E.加强勘探,提高后备储量和产量

F.与周边石油资源丰富的地区和国家合作

G.调整产业结构,发展低能耗产业

H.进行技术革新,提高能源利用率

参考答案:1. CD

2. AB

本题解析:试题分析:

1.根据材料反映我国能源资源的消费总量大于生产总量,A错误;西部地区由于经济落后,故生产量较小,B错误。

2.根据题目要求为“拓宽能源供应渠道”的相关措施,而C、D选项属于节约能源的相关措施,不符合题意。

考点:本题考查我国的能源问题和资料综合分析能力。

点评:本题难度低,学生只要根据表格数据和题目要求分析即可,故解题的关键是强化“审题”。

本题难度:简单

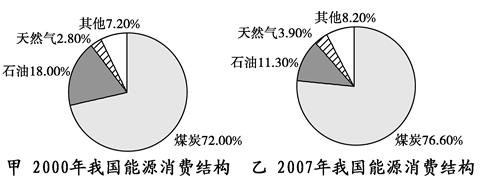

5、单选题 读我国2000年与2007年能源消费结构图,回答问题。

1.通过两图的对比,不能得出的结论是2.我国能源消费结构的变化对山西能源基地的影响表现为

1.通过两图的对比,不能得出的结论是2.我国能源消费结构的变化对山西能源基地的影响表现为

A.我国石油的消费量在减少

B.煤炭在能源消费中的比重在增加

C.我国的能源消费结构不尽合理

D.洁净能源的比重在上升

E.提供了广阔的消费市场

F.提供了便利的交通运输

G.提高了煤炭的开采水平

H.提高了煤炭的经济效益

参考答案:1. A

2. A

本题解析:1.图中是能源消费的比重大小,虽然石油比重减小,但不能说明石油消费量在减小。选择A项。

2.根据图中信息可知,煤炭的比重增加,重要影响是提供了广阔的消费市场。选择A项。

本题难度:一般