| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理高频考点《主要农业地域类型的特点及其形成条件》考点强化练习(2017年押题版)(十)

A.刚果盆地 B.四川盆地 C.美国五大湖地区 D.墨累-达令盆地 |

参考答案:小题1:A

小题2:D

小题3:C

本题解析:试题分析:小题1:直接根据表格资料判断,①地区以种植业为主,商品率低,投入的劳动力多,故判断为水稻种植业地区。

小题2:②地区种植业和畜牧业并重,故判断为混合农业区,墨累—达令盆地是世界著名的混合农业地区。

小题3:③地区以畜牧业为主,商品率高,投入的劳动力少,故判断为乳畜业或大牧场放牧业,建设人工草场是提高放牧业地区土地载畜量的主要措施。

点评:本题难度一般,学生只要抓住表格的农业生产构成和劳动力的需求等信息,进而准确判断农业地域类型是解题的关键。

本题难度:一般

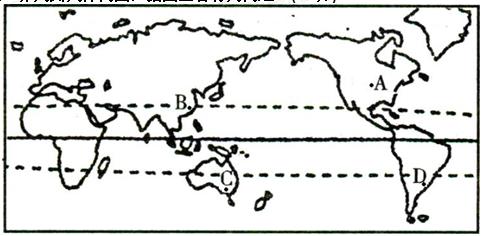

2、综合题 读世界大洲大洋简图,据图回答有关问题。(10分)

(1)写出图中A、B、C、D点所在地区最典型的农业地域类型

A.?????????????????????,B.??????????????????,

C.?????????????????????,D.??????????????????。

(2)下列条件中,不属于A 处农业发展区位条件的是

A.农业科学技术先进?? B.劳动力丰富而廉价

C.交通运输便利?????? D.自然条件优越

(3)B 处农业生产的特点是:小农经营;单位面积产量高,商品率???????;机械化和科技水平比较???????????;水利工程量大。

(4)D 处农业发展能为我国内蒙古牧区提供哪些可借鉴的经验?(3分)

???????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????

??????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????

参考答案:

(1)商品谷物农业?季风水田农业?混合农业???大牧

本题解析:略

本题难度:简单

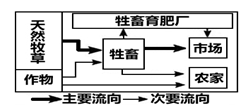

3、单选题 读某地农业生产联系示意图,完成小题。 1.图示农业地域类型是2.该农业地域类型典型分布区是

1.图示农业地域类型是2.该农业地域类型典型分布区是

A.商品谷物农业

B.园艺业

C.混合农业

D.大牧场放牧业

E.珠江三角洲平原

F.东北平原

G.潘帕斯草原

H.西欧平原

参考答案:1. D

2. C

本题解析:试题分析:

1.根据图形表示主要流向可知,此农场以畜牧业为主、以面向市场为主,为了获得较高的经济收益,生产集约程度高。图示农场经营以天然牧草喂养为主,当地经营农户较少,所以适宜的农业类型是大牧场放牧业。

2.珠江三角洲平原为水稻种植业,西欧平原主要是乳畜业,东北平原为商品谷物农业,阿根廷的潘帕斯草原属于大牧场放牧业。

考点:本题考查农业地域类型的判断与分布。

点评:本题难度较小,本题还可考查大牧场放牧业的特点。另外学生还需掌握西欧发展乳畜业的条件:西欧平原最低月温在0°C以上,且终年降水均匀,判断为温带海洋性气候,另外西欧人口稠密、城市集中、经济发达,故对乳畜产品的市场需求量大,且气候温和湿润,利于草类生长,故西欧平原主要的农业地域类型为乳畜业。

本题难度:简单

4、判断题 亚洲水稻种植业单产高、商品率高。

参考答案:错

本题解析:本题考查水稻种植业的特点。水稻种植业的特点为:小农经营(生产规模小);单产高;商品率低,机械化和科学水平低;水利工程量大。根据农业的分类,水稻属于自给农业。因为精耕细作,所以水稻的单产量高。所以本题叙述错误。

本题难度:简单

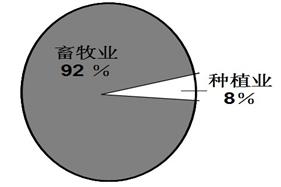

5、单选题 某农业类型投入劳动力数量少,但商品率较高,其种植业与畜牧业所占比重如下图所示。据此完成题。

小题1:该地区的农业地域类型为????(??)

A.季风水田农业

B.大牧场放牧业

C.混合农业

D.商品谷物农业

小题2:提高该地区土地载畜量的合理措施是(???)

A.提高机械化水平

B.充分利用水资源

C.建设高质量的人工草场

D.合理开垦当地土地

参考答案:小题1:B

小题2:C

本题解析:试题分析:小题1:图中畜牧业所占比率很大,投入劳动力数量少,商品率较高,因此为大牧场放牧业。

小题2:提高该地区土地载畜量的合理措施是建立高质量的人工草场提高草场的牲畜承载量。

点评:本题难度较小。要求学生熟练掌握农业地域类型的判断及提高畜牧业地区土地载畜量的合理措施。

本题难度:一般

|

||

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | ||

| 下一篇:高考地理试题《区域可持续发展》.. | ||