微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、单选题 下图为“北半球某区域等值线图”,数值a<b<c,据此回答题。

1.假如是等压线,则

1.假如是等压线,则

①甲为槽线,乙为脊线? ②甲为脊线,乙为槽线

③甲处天气晴朗? ④乙处可能是阴雨天气2.假如是等温线,甲区域为陆地,乙区域为海洋,则

①此图为当地冬季等温线? ②此图为当地夏季等温线

③此时地中海沿岸多雨? ④北印度洋洋流呈顺时针流动

A.①②

B.①②③

C.③④

D.②③④

E.①②

F.②③

G.②④

H.①④

参考答案:1. D

2. C

本题解析:试题分析:

1.根据数值a<b<c,故若为等压线,则甲为脊线,乙为槽线,②正确;甲处受高压脊控制,天气晴朗,③正确;乙处为低压槽,往往形成锋面,多阴雨天气,④正确。

2.假如是等温线,甲区域为陆地,乙区域为海洋,则根据等值线“凸高为低,凸低为高”的原则分析,甲处陆地气温较同纬度的海洋高,故判断为北半球的夏季,②正确;地中海沿岸夏季受副热带高压控制,高温少雨,③错误;北印度洋夏季受西南季风影响,海水自西向东流,形成顺时针环流,④正确。

考点:本题考查等值线的综合分析。

点评:本题难度一般,学生需要掌握以下几点基本内容:①高压脊和低压槽处的天气差异;②等值线“凸高为低,凸低为高”的基本应用;③地中海气候的冬夏气候特征;④南亚的冬夏季风对北印度洋洋流方向的影响。对于此类试题,学生在平时的学习中应加强对基本规律的总结和归纳。

本题难度:简单

2、单选题 下图表示①地处于北半球的低压区,箭头表示①地的风向。四幅图中风向正确的是? (? )

参考答案:C

本题解析:近地面的风向始终与等压线垂直,由高压指向低压,故A、D错误;该图示位于北半球,则地转偏向力向右偏,而B图风向向左偏,应表示南半球;C图风向斜穿等压线由高压指向低压,且风向向右偏。

点评:本题难度低,学生只要掌握水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力对风向的影响,近地面的风向斜穿等压线由高压指向低压,北半球风向向右偏的规律即可分析。

本题难度:简单

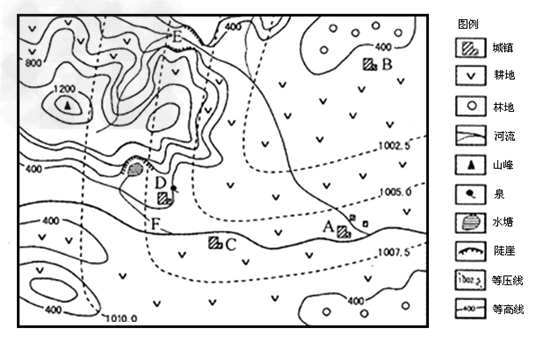

3、综合题 下图是我国某地区地形等高线及某时刻海平面等压线图。读图回答下列问题。

(1)此时,A城镇风向是? 。A与D相比,晴天概率大的是?,原因是? 。?

(1)此时,A城镇风向是? 。A与D相比,晴天概率大的是?,原因是? 。?

(2)四个城镇中,最容易遭受突发地质灾害的是? ,原因是? 。

(3)四个城镇中,规模最大的应该是?,原因是? 。

(4)该地某中学地理小组开展研究性学习,拟定了两个研究课题,即“山区农业资源合理利用调查研究””和“本地形成堰塞湖可能性的研究”。通过查找资料、实地考察获得以下信息:西北部海拔500 米以上山地的坡度多在22 °以上,已有大片开垦为耕地;在E 、F 两地附近有多处崩塌滑坡。崩塌滑坡容易导致峡谷堵塞形成堰塞湖。如果你是课题组成员,请根据以上信息回答:?

①西北部海拔500 米以上山地适宜发展? ,建议? 。?

②在E 、F 两地中,? 地附近较容易形成堰塞湖,建议应用地理信息技术中的? 技术密切监视崩塌滑坡的动态。

参考答案:(1)西南风 ;A ;A地位于冷锋锋前?

(2)D;坡陡,水充足。?

(3)A ; 河流交汇,水源丰富,地形平坦开阔,交通便捷。

(4)林业;退耕还林(或封山育林);E;遥感

本题解析:

本题难度:一般

4、综合题 读图分析回答下列问题:(12分)

某校兴趣小组查阅资料时发现,在甲图中M处有一瀑布,此瀑布“激流翻滚,惊涛怒吼,其声方圆十里可闻,其形恰如巨壶倒悬,场面极为壮观”。

(1)试分析该瀑布景观最为壮观的季节及原因。(4分)

(2)根据所学知识说出影响图甲中≥10℃的年等积温线走向的主要因素,并分析太原和石家庄两地≥10℃积温产生差异的主要原因。(4分)

(3)图甲中N所在的等降水量线的数值最可能为_________,简述N处降水量与周边地区存在差异的主要原因(4分)

参考答案:

(1)夏季。2分?该瀑布位于黄河的中游,夏季是黄河的汛期,水量大,2分

(2)地形。2分?太原位于地势较高的黄土高原,气温较低(或石家庄位于地势较低的华北平原,气温较高)2分

(3) 600mm。2分?该地区夏季盛行东南季风,N处位于山地(太行山)的迎风坡,多地形雨, 2分

本题解析:

(1)瀑布景观最为壮观应为水较多的时候,该地区为黄河流域中游,M处为壶口瀑布,河流夏季汛期流量大,最为壮观。

(2)石家庄与太原市纬度位置相差不大,受纬度影响差异不大,但太原积温比石家庄小主要是地形因素影响:太原在黄土高原,海拔高气温低积温小,石家庄在华北平原,海拔低气温高积温大。

(3)从图中可见等降水量线相差100 mm,N所以的地区处于太行山东南季风迎风坡,受地形抬升降水多,N的数值是600 mm。

本题难度:一般

5、单选题 下图为“我国寒潮路径及等次数线分布图”。据此回答小题。

小题1:对图示寒潮出现次数空间分布规律,描述正确的是? ( )

A.自东北向西南递减

B.自西北向东南递减

C.从乌兰巴托至南昌一线向左右两侧递增

D.从西安向成都递增