微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

将可能说成了必然。

24. D[解析]不满的对象是“明知应加斥责、诛伐……高明状”,这也就是“对”这个介词所管的对象。

25. C[解析]上述材料主要说明了精细、严格的科学精神和良好的科学工作习惯的重要性,A、B两项只是作为论据来说明这个观点,D项在文中没有涉及,故选C项。

26. C[解析]“面向未来是教育活动自身规律所决定了的一种内在特征”是该段文字的中心,由“内在特征”可得是在讲教育面向未来的必然性。

27. B[解析]画线句子包含两个方面:诗人的作品一方面是要记录人类的心灵和同情、牺牲以及忍耐的精神;另一方面是要帮助人类升华精神世界。A项观点错误,C、D两项观点片面,只有B项包含这两个方面。

28. B[解析]该段文字主要是讲威尼斯的河多、船多、桥多,“刚朵拉”哪儿都能去,这就是其别致的地方。A项只是其中一个方面,C项在文中没有被提及,D项错误,威尼斯没有汽车,只有水路,故D项包含“陆地交通发达”的观点是错误的。

29. D[解析]该文字主要是说高新技术抗御“灾害”的功能不健全,有时会出现难以预料的危害性。故“高新技术发展的负效应”是指高新技术因抗御“灾害”功能不健全而产生的“危害性”。

30. C[解析]该段文字的中心是高新技术的“绿色化”,即减少公害,充分发挥高新技术的作用,由此判断,只有C项符合。

第三部分 数量关系

一、数字推理

31. C[解析] 其中分子遵循如下规律:(40-48)×2=-16,(48-28)×2=40,(28-4)×2=48,故空缺项分子为4-

其中分子遵循如下规律:(40-48)×2=-16,(48-28)×2=40,(28-4)×2=48,故空缺项分子为4- =-10。即空缺项为

=-10。即空缺项为 ,选C。

,选C。

32. D[解析]-3=11-4,0=22-4,23=33-4,252=44-4,故空缺项为55-4=3121。

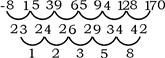

33. C[解析]

其中1,2,3,5,8是加法数列。故空缺项为5+8+42+170=225,选C。

34. A[解析]从第2项起,前一项的分母作为下一项的分子,下一项的分母为上一项分子与分母之和。

35. B[解析]-1=13-2,10=23+2,25=33-2,66=43+2,123=53-2,故空缺项为63+2=218,选B。

二、数学运算

36. D[解析]如图:设只喜欢语文和外语的有x人。可得:100=58+52+38-(6+12+12+x+12+4)+12,解得x=14。

故只喜欢语文的同学有58-6-12-14=26(人)。

37. C[解析]吃第1粒糖,只有1种吃法,当吃第2粒糖时,可以与第1粒糖同一天吃,也可以在吃第1粒糖的后一天吃,有2种吃法。这样,假设第n粒糖有an种吃法,那么n+1粒糖的全部吃法也可以分成这样两种情况:(1)第n+1粒与第n粒糖同一天吃掉,有an种吃法;(2)第n+1粒在第n粒糖的后一天吃掉,这也与第n粒糖的吃法相同,也有an种吃法,所以第n+1粒糖共有2an种吃法。

第n粒糖 共有的吃法

1 1

2 21

3 22

4 23

5 24

…………………………

10 29

所以10粒糖共有29=512种不同的吃法。

38.C[解析]两车相遇需要1÷( )小时,快车比慢车每小时多走

)小时,快车比慢车每小时多走 ,相遇时快车比慢车多走

,相遇时快车比慢车多走 ,与60×2=120(千米)相对应,所以甲、乙两城相距60×2÷

,与60×2=120(千米)相对应,所以甲、乙两城相距60×2÷ =600(千米)。

=600(千米)。

39. B[解析]铅笔数是钢笔的3倍,圆珠笔数是钢笔的2倍,因此这三种笔支数的和是钢笔数的6倍。

(17+23+33+36+8+42+49+51)除以6余1,所以水彩笔的支数除以6余1,在上述8盒的支数中,只有49除以6余1,因此水彩笔共有49支。

40.A[解析]由题意可得,他们的平均年龄是(25×9+45×11)÷(9+11)=36(岁)。

41.B[解析]由题意可得:甲、乙岁数之差为(50-5)÷3=15(岁)。那么甲现在是50-15=35(岁)。

42. C[解析]甲做4小时、乙做6小时,共做196个…………………………………①

甲做7小时、乙做3小时,共做208个…………………………………………………②

由②得

甲做14小时、乙做6小时,共做416个…………………………………………………③

比较①和③,可得:甲每小时做零件(208×2-196)÷(7×2-4)=22(个),故乙每小时做零件(196-22×4)÷6=18(个)。

43. B[解析]为了尽可能少动用房间,服务员必须考虑让男女旅客尽量多住11人一间的客房。

男旅客47人如果住满4间11的客房,则余下的3人无法住满任何一种客房,不符合题目要求。如果安排住满11人的客房3间,余下的47-11×3=14(人)恰好住满7人的客房2间。这样男旅客最少要用3+2=5(间)客房。

女旅客46人采用类似男旅客的分配方法,需要用11人的客房1间,7人的客房5间,共6间。

所以服务员最少要动用11间客房。

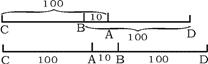

44. D[解析]如图有两种可能:

100+100-10=190(厘米)或100+10+100=210(厘米)。

45.D[解析]设这列火车的速度为x米/秒,已知行人速度为1米/秒,骑车人速度为3米/秒。依题意,则可得出:(x-1)×22=(x-3)×26,化简得4x=56,即x=14(米/秒)。

所以火车的车身总长是(14-1)×22=286(米)。故选D项。

第四部分 判断推理

一、事件排序

46. D[解析]此题讲述的是“赤潮”的产生原因和后果,首先应该是因为污染,导致营养元素异常积聚,浮游生物大量繁殖,然后是消耗了大量的氧,从而造成鱼、贝窒息死亡,最后各国采取措施来改变这种状况。

47. B[解析]此题的迷惑性比较大,需要注意的是1和3不能分离,因为关于“著作”的事情要有连续性,此外,4不应该放在最后,因为这样会使事件整体不够完整。

48. C[解析]此题比较容易,排列的是安史之乱的前因后果,考生需要对“渔阳鼙鼓动地来”(指安史之乱)的句子有所了解,此外,“中兴大将挽狂澜”的后文应该接“废墟之上换新朝”,这样整个事件逻辑才完整。

49. D[解析]此题讲述的是美国“9·11事件”的产生原因,注意各句之间都含有因果关系,不能错乱。顺序是:到处干涉内政,引起各国的反抗,进而对各(反对)国大打出手,造成这些国家内民族极端主义兴起,从而导致美国国内恐怖袭击加剧,最后终于发生了“9·11事件”。

50. A[解析]此题比较简单,讲述的是两村之间因水源问题而发生纠纷,最后由有关部门解决的事件,按事件发展进程排列即可。需要注意的是:1中的“双方”指的是两村,而不能是“有关部门”和“村民”,这样,可以把D排除掉。

51. D[解析]略

52. D[解析]略

53. A[解析]略

54. D[解析]略

55. A[解析]略

二、常识判断

56.B 57.D 58.D 59.B 60.B 61.D 62.C

63.D 64.B 65.D

三、图形推理

66. B[解析]已知四个图形全部为中心对称图形,选项中只有B符合,A、D是轴对称图形,C不是对称图形。

67. B[解析]每个图形中的特殊元素的笔画数按1,3,5,7,9排列。

68. A[解析]