| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考语文提分技巧《文言文阅读》考点巩固(2017年最新版)(九)

A.①其子曰眉,能养志②固辞,有司不可 B.①置书担上,休担则取书读之②以死拒,不入城 C.①暮宿逆旅,仍篝灯课读经、史②益都强掖之使谢,则仆于地 D.①必成诵始行,否则予杖②萧然物外,自得天机 |

3、阅读题 阅读下面的文言文。(9分)

世主有先生者,有后生者,有不生者。昔者楚庄王谋事而当,居有忧色。申公巫臣问曰:“王何为有忧也?”庄王曰:“吾闻诸侯之德,能自取师者王,能自取友者霸,而与居不若其身者亡。以寡人之不肖也,诸大夫之论莫有及于寡人,是以忧也。”庄王之德宜君人,威服诸侯,曰犹恐惧,思索贤佐,此其先生者也。

昔者宋昭公出亡,谓其御曰:“吾知所以亡矣。”御者曰:“何哉?”昭公曰:“吾被服而立,侍御者数十人,无不曰:吾君,丽者也;吾发言动事,朝臣数百人,无不曰:吾君,圣者也。吾外内不见吾过失,是以亡也。”于是改操易行,安义行道,不出二年,而美闻于宋。宋人迎而复之,谥为昭。此其后生者也。

昔者郭君出郭,谓其御曰:“吾渴,欲饮。”御者进清酒。曰:“吾饥,欲食。”御者进干脯梁糗。曰:“何备也?”御者曰:“臣储之。”曰:“奚储之?”御者曰:“为君之出亡而道饥渴也。”曰:“子知吾且亡乎?”御者曰:“然。”曰:“何以不谏也?”御者曰:“君喜道谀而恶至言,臣欲进谏,恐先郭亡,是以不谏也。”郭君作色而怒曰:“吾所以亡者诚何哉?”御者转其辞曰:“君之所以亡者太贤。”曰:“夫贤者所以不为存而亡者,何也?”御曰:“天下无贤而君独贤,是以亡也。”伏轼而叹曰:“嗟乎!夫贤人如此苦乎?”于是身倦力解,枕御膝而卧。御自易以块,疏行而去。身死中野,为虎狼所食。此其不生者也。?

(节选自《韩诗外传·卷六》)

[注释]本节选的上文中有这样一句话:问者曰:“古之知道者曰先生,何也?”曰:“犹言‘先醒’也。”

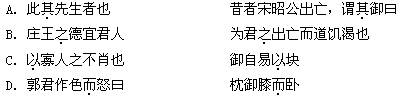

小题1:下列各组句子中加点词的意义、用法都相同的一组是(3分)

小题2:下列各句括号中是补出的文字,补出后句子意思不符合原文的一项是(3分)

A.诸大夫之论莫有及于寡人,(寡人)是以忧也。

B.(郭君)曰:“何以不谏也?”

C.天下无贤而君独贤,(国)是以亡也。

D.臣欲进谏,恐先(于)郭亡,是以不谏也。

小题3:下列句子编为四组,全都表明世主不属于“后生者”的一组是(3分)

①昔者楚庄王谋事而当,居有忧色。?②庄王之德宜君人,威服诸侯。 ③吾外内不见吾过失,是以亡也。

④宋人迎而复之,谥为昭。?⑤御转其辞曰:“君之所以亡者太贤。”?⑥伏轼而叹曰:“磋乎!夫贤人如此苦乎?”

A.①③⑤

B.①③④

C.①②⑥

D.③④⑥

4、阅读题 阅读下面的文言文,完成下列各题。(9分 每小题3分)

韩愈谓柳子曰:“若知天之说乎?吾为子言天之说。今夫人有疾痛、倦辱、饥寒者,因仰而呼天曰:‘残民者昌,佑民者殃!’又仰而呼天曰:‘何为使至此极戾也?’若是者,举不能知天。夫果蓏①、饮食既坏,虫生之;人之血气败逆壅底②,为痈疡、疣赘、瘘痔,虫生之;木朽而蝎中,草腐而萤飞,是岂不以坏而后出耶?物坏,虫由生之;元气阴阳之坏,人由生之。虫之生而物益坏,食啮之,攻穴之,虫之祸物也滋甚。其有能去之者,有功于物者也;蕃而息之者,物之仇也。人之坏元气阴阳也亦滋甚:垦原田,伐山林,凿泉以井饮,窾墓以送死,而又穴为偃③溲,筑为墙桓、城郭、台榭、观游,疏为川渎、沟洫、陂池,燧木以燔,革金以熔,陶甄琢磨,悴然使天地万物不得其情,倖倖冲冲,攻残败挠而未尝息。其为祸元气阴阳也,不甚于虫之所为乎?吾意有能残斯人、使日薄岁削,祸元气阴阳者滋少,是则有功于天地者也;蕃而息之者,天地之仇也。今夫人 举不能知天,故为是呼且怨也。吾意天闻其呼且怨,则有功者受赏必大矣,其祸焉受罚亦大矣。予以吾言为何如?”

举不能知天,故为是呼且怨也。吾意天闻其呼且怨,则有功者受赏必大矣,其祸焉受罚亦大矣。予以吾言为何如?”

柳子曰:“子诚有激而为是耶?则信辩且美矣。吾能终其说。彼上而玄者,世谓之天;下而黄者,世谓之地;浑然而中处者,世谓之元气;寒而暑者,世谓之阴阳。是虽大,无异果蓏 、痈痔、草木也。假而有能去其攻穴者,是物也,其能有报乎?蕃而息之者,其能有怒乎?天地,大果蓏也;元气,大痈痔也;阴阳,大草木也。其乌能赏功而罚祸乎?功者自功,祸者自祸,欲望其赏罚者大谬;呼而怨,欲望其哀且仁者,愈大谬矣。子而信子之仁义以游其内,生而死尔,乌置存亡得丧于果蓏、痈痔、草木耶?”

——柳宗元《天说》

世之言天者二道焉。拘于昭昭者则曰:“天与人实相影响;祸必以罪降,福必以善徕,穷厄而呼必可闻,隐痛而祈必可答,如有物的然以宰者。”故阴骘之说胜焉。泥于冥冥者,则曰:“天与人实剌异:霆震于畜木,未尝在罪;春滋乎堇荼④,未尝择善;跖、蹻焉而遂,孔、颜焉而厄,是茫乎无有宰者。”故自然之说胜焉。余友河东人柳子厚作《天说》,以折韩退之之言,文信美矣,盖有激而云,非所以尽天人之际。故余作《天论》以极其辩云。

——刘禹锡《天论(上)》(节选)

【注】①果蓏(luǒ):一种瓜类的果实,在木曰果,在地曰蓏。②壅底:堵塞。③偃:厕所。④堇荼(jǐn tú):野生的苦菜。

小题1:对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是

A.若是者,举不能知天 举:全、皆

B.蕃而息之者,物之仇也息:使……休息

C.子诚有激而为是耶?则信辩且美矣信:确实

D.跖、蹻焉而遂,孔、颜焉而厄遂:成功、顺利

小题2:下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是

A.是岂不以坏而后出耶?归国,以相如功大,拜为上卿?

B.虫之祸物也滋甚?故取诸子之言,汇而为书,此子书之一变也

C.其有能去之者,有功于物者也吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟

D.霆震于畜木,未尝在罪?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉

小题3:下列各句对原文有关内容的理解,不正确的一项是

A.《天说》开篇先引用了韩愈的“天说”。在韩愈看来,食物坏了会长虫,人体坏了会生疮,这些都是在“坏”中诞生的,人类是阴阳元气的腐败物,是天的敌人,上天就让人有各种灾难。

B.柳宗元在《天说》中认为,上玄下黄,这是天地,中间的,是元气。像寒暑这些,都属于阴阳。指出天、地、阴阳与果瓜、草木等同样都是自然现象,是物质存在的不同形式。天没有意志,不能赏功罚恶。

C.柳宗元在《天说》中认为儒家学者要以“仁义”“游其内”,生生死死,泰然处之,而没有必要把存亡得失寄托在“果窳、痈痔、草木”这些自然物上。

D.刘禹锡在《天论》中认为,“世之言天者二道焉”,一为“阴骘之说”,一为“自然之说”。韩愈的“天说”属“自然之说”,柳宗元的“天说”属“阴骘之说”。刘禹锡是倾向于肯定柳宗元的“天说”的,但又认为柳宗元的“阴骘之说”有片面性。

小题4:把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)因仰而呼天曰:“残民者昌,佑民者殃!”(3分)

译文:

(2)其为祸元气阴阳也,不甚于虫之所为乎?(3分)

译文:

(3)功者自功,祸者自祸,欲望其赏 罚者大谬;呼而怨,欲望其哀且仁者,愈大谬矣。(4分)

罚者大谬;呼而怨,欲望其哀且仁者,愈大谬矣。(4分)

译文:

5、阅读题 阅读下文,完成文后各题。

贾诩字文和,武威姑臧人也。少时人莫知,唯汉阳阎忠异之,谓诩有良、平之奇。

察孝廉为郎,疾病去官,西还至汧,道遇叛氐,同行数十人皆为所执。诩曰:“我段公外孙也,汝别埋我,我家必厚赎之。”时太尉段颎,昔久为边将,威震西土,故诩假以惧氐.氐果不敢害,与盟而送之,其余悉死。诩实非段甥,权以济事,咸此类也。

将军段煨屯华阴,与诩同郡,遂托之。诩素知名,为煨军所望。煨内恐其见夺,而外奉诩礼甚备,诩愈不自安。张绣在南阳,诩阴结绣,绣遣人迎诩。诩将行,或谓诩曰:“煨待君厚矣,君安去之?”诩曰:“煨性多疑,有忌诩意,礼虽厚,不可恃,久将为所图。我去必喜,又望吾结大援于外,必厚吾妻子。绣无谋主,亦愿得诩,则家与身必俱全矣。”诩遂往,绣执子孙礼,煨果善视其家。

建安十三年,太祖破荆州,欲顺江东下。诩谏曰:“明公昔破袁氏,今收汉南,威名远著,军势既大;若乘旧楚之饶,以飨吏士,抚安百姓,使安土乐业,则可不劳众而江东稽服矣。”太祖不从,军遂无利。太祖后与韩遂、马超战于渭南,超等索割地以和,并求任子。诩以为可伪许之。又问诩计策,诩曰:“离之而已。”太祖曰:“解。” 一承用诩谋,卒破遂、超。

是时,文帝为五官将,而临菑侯植才名方盛,各有党与,有夺宗之议。文帝使人问诩自固之术,诩曰:“愿将军恢崇德度,躬素士之业,朝夕孜孜,不违子道。如此而已。”文帝从之,深自砥砺。太祖又尝屏除左右问诩,诩嘿然不对。太祖曰:“与卿言而不答,何也?”诩曰:“属适有所思,故不即对耳。”太祖曰:“何思?”诩曰:“思袁本初、刘景升父子也。”太祖大笑,于是太子遂定。

诩自以非太祖旧臣,而策谋深长,惧见猜疑,阖门自守,退无私交,男女嫁娶,不结高门,天下之论智计者归之。?

(选自《三国志?魏书?贾诩传》,有删节)

小题1:对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是?(?)

A.孝廉为郎推荐

B.诩假以惧氐装

C.承用诩谋接受,采用

D.将军恢崇德度宽

小题2:下列各组中,加点词的意义和用法相同的一组是?(?)

A.我家必厚赎之不知将军宽之至此也

B.煨果善视其家王之好乐甚,则齐国其庶几乎

C.若乘旧楚之饶以若所为求若所欲

D.诩自以非太祖旧臣以公子之高义,为能急人之困

小题3:下列对原文的分析和概括,不正确的一项是?(?)

A.贾诩因病回乡途中被氐人抓去后,假称是太尉段颎的外孙,最终幸免于难,而与他同行的其他人都被氐人杀掉。

B.贾诩要离开段煨将军投奔张绣时,他对不理解他为什么要离开的人所作的解释,表现了他过人的观察力和判断力。

C.从太祖破荆州后不听贾诩建议仍旧顺江东下导致失败和采纳贾诩计策终破韩遂、马超两件事,就可看出贾诩的谋略之高。

D.由于贾诩在文帝当初登上太子位时立了大功,深得文帝的赞赏,再加上他本人谋划深远,天下智谋之士都前来归附他。

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考语文知识点复习《语言文字运.. | |