| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中语文基础知识《文言文阅读》高频试题强化练习(2017年最新版)(十)

①以西海岸为壮观 ?②排千难万险以为云中逍遥 ③南清园为初唐高唱? ④费时短而大功成,实为一奇 A.①和②相同,③和④不同 B.①和②相同,③和④也相同 C.①和②不同,③和④相同 D.①和②不同,③和④也不同 |

参考答案:

小题1:D

小题2:C

小题3:B

本题解析:

小题1:D(应为“草木,植物”。常用语“不毛之地”。)

小题2:C(①介词,把。②连词,表承接。③和④,判断词,是。)

小题3:B(文中“昔游三清福地,山高路险,非健夫壮士不能为也”。“非健夫壮士不能为”双重否定,意即“健夫壮士才可以游”。A文中“三清之中,险绝著者,以西海岸为壮观。……三清胜境,以梯云岭、南清园、三排尖、万寿园为四杰。……待西海岸出,今而后,乃知三清四杰之外,别有西海之李、杜存也。” C 见文中“三奇”的表述。D “今观西海岸景,此所以为盛世之业,人和之举,千秋名胜,别有取义,固不仅风景奇绝也。”)

参考译文:

广阔宇宙的西边叫西天,西天的云叫西海,在西海上面开凿岩石架起阁子做成栈道,叫西海岸。

信州过去以山水奥妙而著称,东北部的三清山尤其雄伟奇丽。三清山,以险要奇绝著称的景点中,以西海岸最为壮观。西海岸长4000多米。它向左可以俯瞰绝险的山谷,向右把控陡直悬崖,迂回曲折,如蛇爬行直抵三清福地。人在西海岸上行走,就好像走在刀背上一样。往西行走,又向西瞭望,山势磅礴,无边无际。晴天时,可以看到千万群山,其走势如骏马般,都驯服地趴在(你的)脚下;阴天时,云雾如惊涛骇浪般卷起,(栈道的)形状像蛟龙,正在眼底腾跃。(西海的)景象尤其辽远开阔,境界特别雄浑浩大,确实是浩大的景象,可以凭(此壮景)嗤笑五岳黄山了。过去游览三清福地,山势高峻道路艰险,不是精健强壮之人不能游览。现在取道走西海,一路上沿着绝壁而行,途中有三千多米栈道,没有爬石级的忧虑,那情形好像踏在平地上一样,排除了千难万险,而逍遥游览在云雾之中。纵然李太白来游玩,应该不会再嗟叹《蜀道难》了。有人说,三清山的美景中,以梯云岭、南清园、三排尖、万寿园为四大杰出景点。虽然美好的赞誉很多,但地域太广难以游遍。到西海岸出现,三清山旅游才蔚为大观,游览景区才得以增多推广。就好像唐诗,(如果把)南清园比作初唐高唱,西海岸就是盛唐气象。从今以后,才知道三清山除了如初唐四杰的梯云岭、南清园、三排尖、万寿园四大杰出景点外,还有如盛唐李白、杜甫的西海存在啊。

大凡山有美景,都是等有人(游历)然后被发现;人的巧妙心思,也是等遇到外物然后被开掘出来。三清山自从葛洪开山以来,经历一千五百年,游人羡慕雄壮的西海,但往往只能戒慎恐惧地向西仰望(而不能游览),没有人不空自嗟叹的。时间在2001年6月,有擅长治理地方政事的人谋划这件事,于是率领众人向西进发勘察,背着干粮,渴饮山泉,下达谷壑,引绳(攀援)绝壁。历经几个月,才揭开西海的奥秘,最终窥探到大自然的神奇。这样地谋划,极尽良苦用心。当年末,开始兴建栈道。用了150多天修建完毕,耗时短却大功成就,实在是一奇;(人)在绝壁上修架栈道,寄身于突起的岩石上,俯瞰幽谷深渊,虽然(危险得令人)毛发倒竖眼昏目眩,但还是能从容安全地建成,最终没有一人伤亡,这是第二奇;栈道经过的地方,沿路邀请(斜出生长的)松树进入成就美景,与奇石结盟成为好友,没有损伤自然的一草一木,没有破坏自然的一处美景,实在是第三奇。有人说,三清山西海岸的创设,填补了江西美景的空白,是全国少见的奇观,这话不算过分啊。

古人认为,山因与人胸中的郁结不平之气吻合而受人欣赏,泉水因与人胸中纯洁美好的情怀吻合而受人欣赏,草木云物因与人胸中的辞章文采吻合而受人欣赏。我私下认为,君子崇高的品格,因与天地的精粹神韵吻合而受人赞赏,不也对吗?现在看这西海岸的壮景,它被称为盛世大业,人和创举和千秋名胜的原因,还另有深刻涵义,固然并不仅仅在于它风景奇绝啊。(就)这(个原因),(我)写了这篇《西海岸记》。

本题难度:一般

2、阅读题 阅读下面文言文,完成问题。

李谟①,开元中吹笛为第一部,近代无比。自教坊请假至越州,公私更宴,时州客会镜湖,欲邀李生湖上吹之,相约各召一客。会中有一人,以日晚方记得,不遑他请。其邻居

独孤生者年老,久处田野,至是遂以应命。

到会所,澄波万顷,景物皆奇。李生拂笛,渐移舟于湖心。其声始发之后,坐客皆更赞咏,以为钧天之乐②不如也。独孤生乃无一言,会者皆怒。李生为轻己,意甚忿之。良久,又静作一曲,更加妙绝,无不赏骇。独孤生又无言。邻居召至者甚惭悔,白于众 曰:“独孤村落幽,城郭稀至。音乐之类,率所不通。”会客同诮责之,独孤生不答,但微笑而已。

曰:“独孤村落幽,城郭稀至。音乐之类,率所不通。”会客同诮责之,独孤生不答,但微笑而已。

李生曰:“公如是,是轻薄为?复是好手?”独孤生乃徐日:“公安知仆不会也?”李生改容,坐皆谢之。独孤日:“公试吹《凉州》。”至曲终,独孤生日:“公亦甚能 妙,然声调杂夷乐,得无有兹之侣乎?”李生大骇,起拜曰:“丈人神绝,某亦不自知,本师实龟兹之人也。”又曰:“第十三叠误八水调,足下知之乎?”李生日:“某顽蒙,不觉。”独孤生乃取吹之。李生更有一笛,拂拭以进。独孤视之曰:“此都不堪取,执者精通耳。乃换之,日:“此至入破③,必裂,得无吝惜否?”李生曰:“不敢。”遂吹。声发入云,四座震况,李生蹙踖④不敢动。至第十三叠,揭示谬误之处。敬伏将拜。及入破,笛遂败裂,不复终曲。李生再拜,众皆帖息⑤,乃散。

妙,然声调杂夷乐,得无有兹之侣乎?”李生大骇,起拜曰:“丈人神绝,某亦不自知,本师实龟兹之人也。”又曰:“第十三叠误八水调,足下知之乎?”李生日:“某顽蒙,不觉。”独孤生乃取吹之。李生更有一笛,拂拭以进。独孤视之曰:“此都不堪取,执者精通耳。乃换之,日:“此至入破③,必裂,得无吝惜否?”李生曰:“不敢。”遂吹。声发入云,四座震况,李生蹙踖④不敢动。至第十三叠,揭示谬误之处。敬伏将拜。及入破,笛遂败裂,不复终曲。李生再拜,众皆帖息⑤,乃散。

明旦,李生并会客皆往修之,至掣唯茅舍尚存,独孤生不见矣。越人知者皆访之,竞不知其所去。

(取材于《太平广记》)

注:①李漠(mó):唐玄宗时的乐工。?

②钧天之乐:天上的仙乐。?

③入破:唐代指乐曲演奏进入的某一阶段。

④蹙踖(cù jí):恭敬。?⑤帖息:平般,驯服。

小题1:下列语句中,加点词的解释不正确的一项是?

A.公私更宴更:轮流

B.李生拂笛拂:擦拭

C.得无有龟兹之倡乎倡:朋友

D.李生:井会客皆往候之候:等待

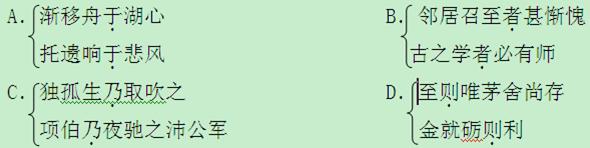

小题2:下列各组语句中,加点的词意义、用法都相同的一组是? ?

?

小题3:下列对文中语句的解释,不符合文意的一项是?

A.时州客会镜湖

当时越州的宾客在镜湖和李谟聚会

B.李生为轻己,意甚忿之

李谟认为他轻视自己.心里非常怨恨他

C.丈人神绝,某亦不自知

老先生:是神奇少有的人,我自己都没有察觉

D.此都不堪取,执者粗通耳

这些笛子都不能用,拿着的人只是粗通音乐罢了

小题4:下列对原文的理解和分析,不正确的一项是?

A.独孤生本来就不在被邀请参加聚会之列,是临时被人带来参加聚会的。

B.带独孤生来的人认为独孤生没为李漠喝彩很没有礼貌,连忙替他解释。

C.众宾客看见李谟变了脸色,怕破坏了聚会气氛,于是纷纷向李谟道歉。

D.独孤生只凭着自己高超的演奏技巧就已经让李谟对他佩服得五体投地。

小题5:用斜线(/)给下面文言文中划线的部分断句(5分)

古人铸鉴,鉴大则平,鉴 小 则 凸 凡 鉴 洼 则 照 人 而 大 凸 则 照 人 面 小 小 鉴 不 能 全?视 人 面 故 令 微 凸 收 人 面 令 小 则 鉴 虽 小 而 能 全 纳 人面 仍 复 量 鉴 之 小 大 增 损 高 下 常 令 人 面 与 鉴 大 小 相 若 此 工 之 巧 智,后人不能造。

(取材于《梦溪笔谈》)

参考答案:

小题1:D

小题2:C

小题3:A

小题4:D

小题5:坚小则凸/凡鉴洼则照人面大/凸则照人面小/小鉴不能全视人面/故令微凸/收人面令小/则鉴虽小//而能全纳人面/仍复量鉴之小大/增损高下/常令人面与鉴大小相若/此工工之巧智/后人不能造

本题解析:

小题1:候:拜访

小题2:副词,于是,就。A介词,到;介词,给。B定语后置的标志;代词,……的人。D连词,却;副词,就。

小题3:当时越州的宾客在镜湖聚会。

小题4:独孤生对李漠还有指点、点拨。

小题5:略

译文:

李谟,在开元年间(以)吹笛(技艺)(名列教坊)第一部,同时代的人(没有能与他)相比的。(他)从教坊请假到越州,(当地)官府、私人轮流设宴,来欣赏他演奏的妙处。当时越州的宾客(在)镜湖聚会,想邀请李谟(在)湖上吹笛。(大家)相互约定各自(再)请一个客人 。聚会中有一个人,因为天晚才想起,来不及请别人。他有一个姓独孤的邻居,年纪很大,长久地居住(在)乡间,到这个时候就用(他)来应付。

到了聚会的地点,(湖面)清澈,波涛万顷,景物都(十分)奇特。李谟擦拭笛子,渐渐地船划到了湖面中央。他的笛声刚发出之后,满座宾客都交口赞叹夸奖,认为天上的仙乐都不如(他的笛声)。独孤生竟然没有一句话 ,聚会的人都(很)生气。李谟认为(他)轻视自己,心中非常生气。过了很久,(李谟)叉静静思索演奏了一支曲子,更加美妙绝伦,(在座的人)没有不欣赏惊叹的。独孤生又没有说话。请他来的那个邻居非常惭愧后悔,告诉大家说:“独孤先生在村落中幽居,很少到城里。音乐这类(东西)是他所一概不懂的。”聚会的宾客共同指责独孤生.独孤生不回话,只是微笑罢了。

李谟说:“您像这样,是看不起我呢,还是(您是演奏的)高手?”独孤生于是慢悠悠地说:“您怎么:知道我不会(是高手)呢?”李谟变了脸色,在座的宾客都(向他)道歉。独孤说:“您试着演奏《凉州》。”到乐曲结束,独孤生说:“您也能演奏得很不错,但是声调中掺杂着少数民族音乐.该不会有龟兹的朋友吧?”李谟非常吃惊,起身行礼说:“您真是太神了,我自己都没有察觉,传授(我)技能的老师确实是龟兹人啊。”(独孤)又说:“第十三叠(你)误奏出水调,您知道吗?”李谟说:“我顽劣愚昧,没有察觉。”独孤生于是拿过(笛子)吹奏。李谟还有一支笛子,擦拭(干净)进献(给独孤)。独孤看着他说:“这些都不值得使用,拿着的人(只是)粗通音乐罢了。”于是换了笛子,说:“这支笛子(演奏)到‘入破’时一定会裂开,(你)该不会 舍不得吧?”李谟说:“不敢。”(独孤)于是(开始)吹奏。声音直冲云霄,在座的人都惊呆了,李谟恭敬地一动不敢动。到了第十三叠,(独孤)指出(他)错误的地方,(李谟)低下头想要行礼。等到入破,笛子于是被吹裂了,没有演奏完乐曲。李谟又 一次行礼。大家都非常佩服,才散去。

第二天天亮,李谟和参加聚会的宾客都去拜访独孤生,到了却(看到)只有茅屋还在,(而)独孤生(已经)不见了。知道这件事的越州人都去拜访他,最终(也)不知道独孤生去的地方。

断句参考译文:

古人铸造镜子,镜子大就铸成平的,镜子小就铸成凸的。凡是镜面凹的照出人脸就大,镜面凸的照出人脸就小。小镜子不能完全看到人脸,所以让它稍微凸些,照人脸让脸变小.那么镜子虽小却能够完全容下人脸。(造镜时)反复测量镜子的大小,(以决定)增减镜子凸凹的程 度,总是使人脸和镜子大小互相符合。这就是铸镜工人的机巧与智慧,后人不能铸造出来。

本题难度:一般

3、单选题 对下列句中划线词语的解释,不正确的一项是

[? ]

A.弃甲曳兵而走——兵:兵器

B.南取汉中,西举巴蜀——举:发动

C.声非加疾也,而闻者彰——彰:清楚

D.余嘉其能行古道——嘉:赞许

参考答案:B

本题解析:

本题难度:简单

4、阅读题 阅读下面的文言文,完成1~4题。

袁安,字邵公,汝南汝阳人也。安为人严重有威,见敬于州里。初为县功曹,奉檄诣从事,从事因安致书于令。安曰:“公事自有邮驿,私请则非功曹所持。”辞不肯受,从事惧然而止。

永平十三年,楚王英谋为逆,事下郡复考。明年,三府举安拜楚郡太守。是时英辞所连及系者数千人,显宗怒甚,吏按之急,迫痛自诬,死者甚众。安到郡,不入府,先往按狱,理其无明验者,条上出之。府丞掾史皆叩头争,以为阿附反虏,法与同罪,不可。安曰:“如有不合,太守自当坐之,不以相及也。”遂分别具奏。帝感悟,即报许,得出者四百余家。

建初八年,迁太仆。元和二年,武威太守孟云上书:“北虏既已和亲,宜还其生口①,以安慰之。”诏百官议朝堂。公卿皆言夷狄谲诈,求欲无厌,既得生口,当复妄自夸大,不可开许。安独曰:“北虏遣使奉献和亲,有得边生口者,辄以归汉,此明其畏威,而非先违约也。不宜负信于戎狄,还之足示中国优贷,而使边人得安,诚便。”司徒桓虞改议从安。太尉郑弘恨之,曰:“诸言当还生口者,皆为不忠。”司隶校尉举奏,安等皆上印绶谢。肃宗诏报曰:“久议沉滞,各有所志。盖策由众定,君何尤而深谢?”帝竟从安议。

章和元年,代桓虞为司徒。和帝即位,窦太后临朝,后兄车骑将军宪北击匈奴,安与九卿诣朝堂上书谏,以为匈奴不犯边塞,而无故劳师远涉,损费国用,徼功万里,非社稷之计。书连上辄寝。诸卿稍自引止,惟安独守正不移,至免冠朝堂固争者十上。太后不听,众皆为之危惧,安正色自若。

窦宪既出,而弟执金吾景专威权,公于京师使客遮道夺人财物。有司畏惮,莫敢言者。安乃劾景惊惑吏人,当伏显诛。寝不报。窦氏大恨。但安素行高,亦未有以害之。

(节选自《后汉书?袁张韩周列传》,有改动)

[注]①生口:指俘虏。

1.对下列句子中加粗的词的解释,不正确的一项是(? ?)

A.帝竟从安议——竟:竟然

B.书连上辄寝——寝:搁置

C.公于京师使客遮道夺人财物——遮:拦阻

D.安乃劾景惊惑吏人,当伏显诛——诛:诛杀

2.以下六句话,分别编为四组,全都属于袁安严肃正直的一组是(? )

①公事自有邮驿,私请则非功曹所持 ②太后不听,众皆为之危惧,安正色自若

③安到郡,不入府,先往按狱 ④至免冠朝堂固争者十上

⑤如有不合,太守自当坐之 ⑥安乃劾景惊惑吏人,当伏显诛

A.①③⑥

B.②④⑥

C.①④⑤

D.②③⑤

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(? )

A.楚王刘英阴谋叛乱,朝廷先交给楚郡审理,刘英供词牵连获罪的人很多。袁安到任后深入调查,严加审理,掌握了大量证据,力排众议,当即释放了四百多家无罪的人。

B.武威太守孟云和袁安都主张对已和亲的匈奴,应当归还俘虏以示抚慰。但(其他)公卿最初都反对,太尉郑弘甚至指责主张归还俘虏的都是不忠之人。

C.窦宪为求取功劳,北击匈奴。袁安认为匈奴不犯边塞,却兴师远征,不是为国考虑的上策,他多次上书力谏,甚至摘下官帽在朝廷上争论了十多次。

D.袁安平素行为高尚,守正不移,直言敢谏,不怕得罪贵戚。窦景专掌大权,指使门客公然夺百姓财物,袁安弹劾窦景,窦氏家族对他十分忌恨。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)初为县功曹,奉檄诣从事,从事因安致书于令。

译文:__________________________________

(2)安到郡,不入府,先往按狱,理其无明验者,条上出之。

译文:__________________________________

(3)不宜负信于戎狄,还之足示中国优贷,而使边人得安,诚便。

译文:__________________________________

参考答案:1.A

2.C

3.A

4.(1)起初任县功曹,携带着檄文见从事,从事通过袁安送信给县令。

(2)袁安到郡后,不进官府,先去审查案件,查出那些没有明确证据的犯人,分条上奏使他们出狱。

(3)不应该对戎狄失信,放俘虏回去足以显示我们的优待宽恕,又使边境百姓得到安定,实在是正确的。

本题解析:

本题难度:一般

5、单选题 下列加粗词的解释全都正确的一项是

[? ]

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高中语文基础知识《语言文字运用.. | |