| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考语文提分技巧《文言文阅读》试题巩固(2019年最新版)(十)

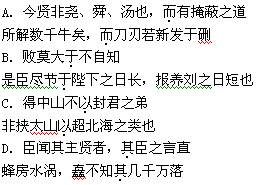

小题3: 下列语句翻译有误的一项是 A.夫故不能自知,人主犹其——人本来就不能了解自身,君主尤其严重 B.文侯不说,知于颜色——魏文侯嘴上不说,但知道任座是给自己颜色看 C.忠臣毕其忠,而不敢远其死——忠臣竭尽他的忠心,却不敢远离君主而获罪死亡 D.终以座为上客——最终把任座待为上等宾客 |

参考答案:

小题1:D

小题1:A

小题1:B

小题1:D

本题解析:

小题1:(微,如果没有)

小题1:(而,表转折。B一句为介词,表比较,二句为介词,引出动作的对象。C一句为介词“把”,其后省略了“之”;二句为连词,连接状语与中心词。D一句为领属代词,作定语,“他的”;二句为代词,作小主语,“它”。)

小题1:(魏文侯不高兴,从脸色可以看出来。)

小题1:(“翟黄以为任座直谏得罪了君主,会死在宫门外,出去见他还活着”错。“殆”,差不多,可能。文意为:翟黄估计任座可能还在门口。)

附:文言参考译文

想要知道平直,就一定要有水准墨绳;想要知道方圆,就一定要有圆规和矩尺;君主要了解自己,就一定要有耿直之士。所以天子设立辅弼,设置师保,是用来举发天子的过失。人本来就不能了解自身,君主尤其严重。国家和自身的存亡安危,不要到外部寻求,关键在于自知。

尧设置了一面进谏的鼓,舜设立了一根供书写批评自己的木柱,商汤有朱门主管纠错的官员,尚且害怕不能自知,现在的君主,贤明不如尧、舜、汤,却采用遮蔽视听的做法,靠什么来了解自己呢?

楚成王、齐庄王不自知而被杀,吴王、智伯不自知而自杀,所以没有比不自知更大的坏事了。

魏文侯宴饮,让诸位大夫议论自己。有的说君主很聪明。轮到任座,任座说:“您不是贤明的君主。得到中山国,不把它分封给你的弟弟,却分封给你的儿子,从这可以知道您不是贤明的君主。”魏文侯不高兴,怒形于色。任座就赶紧走了出去。按照次序到了翟黄,翟黄说:“您是贤明的君主啊。臣听说君主贤明,他的大臣的言语就直率。现在任座的言语直率,从这可以知道君主您的贤明。”魏文侯高兴地说:“可以让他返回吗?”翟黄回答说:“为什么不可以?臣听说忠臣竭尽他的忠心,却不敢远离君主而获罪死亡,任座可能还在门口。”翟黄出去看,任座在门口,翟黄用君主的命令召进他。任座进入,魏文侯下阶来迎接他,最终把任座待为上等宾客。魏文侯如果没有翟黄,就差点失掉忠臣了。

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面的内容,完成下面3题

表?微?(清)彭绍升

沈忠伯馆于上津桥程氏,司出纳无苟,与人交,诺必诚,行不蹈非礼。予友汪大绅,亦授徒程氏,见而异之,曰:“子性耶?亦习而安之耶?”

曰:“吾尝闻教于黄先生若木矣。始吾贫且困,皇皇然如有失也,汲汲然常有求也。噫,殆矣!黄先生进而教之曰:‘子毋然,吾语子。吾昔常苦贫,一日粮不继,将出门干人。步于庭,日方午,顾影忽自咤曰:咄!七尺男子,负圆履方,不自重,乃从人道一乞字耶?且我命固当死,出门将安之?遂闭门兀坐者三日,病且僵。忽闻叩门声,强起,徐行启门,则故人者引一力,担粟两斛、钱两贯,入门而吁曰:“吾过矣!吾过矣!吾固虞子之不以困告也,吾不意子之困至于斯也!”扶予坐,呼力买薪煮汤与粥,而食之而后去。嗣是予常常闭门,然粮尽辄继,亦不知何以致之也。子其勉之!’吾闻先生言,知命之不可为也,求者之徒自苦也。而志定,至于今守之。”

又言先生为人坦白,善诱人。习青乌家言,为人度地,辄曰佳,欲其子之速葬也。审向背,谨趋避而已。馈以金,不启封,投之瓮中。子昏,方与人弈,门无贺者,忠伯肃衣冠,上堂欲致礼,先生不顾。已而谓曰:“忠伯,尔亦如许俗耶?”忠伯谢不敢。

或又言,先生家于木渎时,冒雨入城,辄着木屐,往还六十里。或曰:“泥滑且颠。”先生曰:“吾脚头有眼。”性喜茶,贮雨水数十瓮,客至,拾松子烹而饮之。晨起,东向坐,吸日华以为常。既老,神明不衰。卒年八十余。

小题1:对下列语句中加点词语的解释,不正确的一项是(?)(3分)

A.沈忠伯馆于上津桥程氏,司出纳无苟司:掌管

B.则故人者引一力,担粟两斛、钱两贯引:领着

C.忠伯,尔亦如许俗耶俗:习俗

D.审向背,谨趋避而已避:避开

小题2:对下列语句中加点词的理解,正确的一项是(?)(3分)

①忽闻叩门声,强起,徐行启门,则故人者引一力

②盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬

③子其勉之

④尔其无忘乃父之志也

A.①②中的“则”字用法相同,③④中的“其”字用法也相同

B.①②中的“则”字用法相同,③④中的“其”字用法不相同

C.①②中的“则”字用法不同,③④中的“其”字用法相同

D.①②中的“则”字用法不同,③④中的“其”字用法也不相同

小题3:下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(?)

A.汪大绅是本文作者彭绍升的朋友,汪大绅对沈忠伯的为人表现感到非常惊讶,这表现出汪大绅对沈忠伯为人的赞赏。

B.沈忠伯和黄若木都曾有过贫困而又失意的经历,黄若木曾用自己的亲身经历教导沈仲伯,使沈忠伯最终走出了困境。

C.在沈忠伯处境困难的时候,黄若木先生曾给沈忠伯送来粮食,不仅在生活上帮助了他,而且使他明白了人生的道理。

D.这篇文章所记叙的中心人物是黄若木先生,文章表现了黄若木先生乐于助人、与人为善的美德和清心淡泊、随遇而安的人生态度。

参考答案:

小题1:C

小题2:C

小题3:C

本题解析:

小题1:这里的“俗”是“庸俗”的意思

小题2:①句中的“则”有“原来是”的意思;②局中“则”有“那么”的意思;③④中的“其”字都是“应该”的意思,表祈使。

小题3:文章中没有叙述黄若木给沈忠伯送粮食,文中叙述的是黄若木向沈忠伯回忆自己当年的困难处境,并讲到“故人”给他送来粮食和钱的事情.

译文:《表微》【注读】

沈忠伯馆(寓居)于(在)上津桥程氏,司(掌管)出纳无苟(随意草率),与人交,诺(应允、承诺)必诚(诚恳),行不蹈(踩、踏)非礼(不符合礼仪的事)。予友汪大绅,亦授徒(教书)[于,在]程氏,见而异(以……为奇特)之,曰:“子性(天性)耶?亦习(习惯)而安[于,对]之耶?”

[沈忠伯]曰:“吾尝闻教(听到教诲)于黄先生若木矣。始吾贫(贫穷)且(并且)困(处境艰难),皇皇然(心神不宁的样子)如(像)有失也,汲汲然(急切的样子)常有求(追求、寻求)也。噫,殆(危险)矣!黄先生进而教之曰:‘子毋然(不要这样),吾语(告诉)子。吾昔常苦[于,被]贫(贫困),一日粮不继(接不上),将出门干(求)人。步(走)于庭,日方午(正当午),顾影(看看自己的影子)忽自咤(慨叹、叹息)曰:‘咄!七尺男子,负圆履方(头顶青天,脚踏大地),不自重(尊重自己),乃(竟然)从人(向别人)道(说)一乞(讨)字耶?且(而且)我命固(本来)当死(应该有死的一天),出门将安(哪里)之(到)?’遂闭门兀坐(静坐)者三日,病(饥饿)且僵(僵硬、倒下)。忽闻叩门声,强(勉强)起,徐(慢慢)行启(打开)门,则故人者引(带着)一力(力夫,挑夫),担(挑着)粟两斛、钱两贯,入门而吁(惊叹)曰:“吾过(错)矣!吾过矣!吾固(本来)虞(料想)子之不以(把)困告[吾]也,吾不意(料想)子之困(困难)至于(到了)斯(这种地步)也!”扶予坐,呼力买薪煮汤与粥,盥(洗手)而食之而后去。嗣是(从这以后)予常常闭门,然粮尽辄继(总是接得上),亦不知何以(为什么)致之(得到粮食)也。子其(还是)勉(努力)之!’吾闻先生言,知命之不可为(不能勉强去做,即命运天已经注定,不能改变)也,求者之徒(白白)自苦(自寻辛苦)也。而(因而)[吾]志定(志向确定),至于(一直到)今守(坚守着)之。”

[沈忠伯]又言先生为人坦白(直率坦诚),善诱人(诱导教育人)。习(熟悉)青乌家言(风水先生的技艺),为(给)人度地(踏勘墓地),辄(总是)曰佳,欲其子之速葬(赶紧下葬去世的亲人)也。[只]审(察看)向(对着什么)背(背着什么),谨(小心选择)趋(接近什么)避(避开什么)而已。馈(赠送)以金(银子),不启封,投之[于,到]瓮中。子昏(通”婚”,结婚),方与人弈(下棋),门无贺者(祝贺的人),忠伯肃衣冠(穿戴好衣帽),上堂欲致礼(送礼),先生不顾(不理睬)。已而(过了一会儿)谓[之,他]曰:“忠伯,尔亦如许(这样)俗(俗气)耶?”忠伯谢(道歉)不敢。

或(有人)又言,先生家(名作动,住家)于(在)木渎时,冒雨入城,辄(总是)着(穿着)木屐,往还六十里。或曰:“泥(泥地)滑(湿滑)且(将会)颠(摔跤、跌倒)。”先生曰:“吾脚头有眼(眼睛)。”[先生]性(天性)喜茶,贮(贮存)雨水数十瓮,客至,拾(捡来)松子烹(烹煮)而饮(使动,使……饮)之。晨起,东向(面向东方)坐,吸(呼吸)日华(太阳的精华)以为常(恒常,天天做的事情)。既老,神明(精神)不衰(衰退、衰减)。卒(死)年八十余。

本题难度:一般

5、单选题 下列句子中加粗的词解释正确的一项是

[? ]

A.长短相形,高下相盈——形:形状

B.自伐者无功——伐:讨伐

C.起于累土——累:劳累

D.柔弱者生之徒——徒:同类

参考答案:D

本题解析:

本题难度:简单

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考语文复习资料《文言文阅读》.. | |