| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中语文知识点总结《文言文阅读》高频试题强化练习(2019年最新版)(二)

小题3:下列对原文内容的概括与分析,不正确的一项是(?) A.第一段文字描述了发展生产的措施及效果,为梁惠王展现了一幅美好的前景,顺理成章的得出“然而不王者,未之有也”的结论 B.第二段文字从学习的方法和态度两方面来“劝学”,阐明学习要逐步积累、坚持不懈和专心致志的道理。 C.第一段文字集中体现了孟子的“仁政”主张,具体说包括以下几层意思:发展生产、关心民生、兴办教育、招贤纳士、广开言路。 D.第二段文字用蚯蚓的“用心一”和螃蟹的“用心躁”对比论证,意在说明学习必须用心专一。 |

参考答案:

小题1:B

小题2:D

小题3:C

小题4:(1)年满七十的人能穿上丝绸、吃上肉,老百姓能不受饥寒,做到了这些而不称王天下的君主还从未有过呢。

⑵不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里远的地方;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。

本题解析:

小题1:试题分析:?神明,指人的智慧

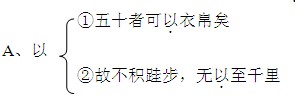

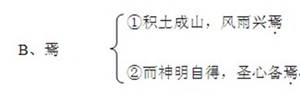

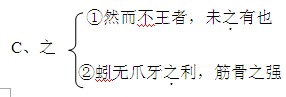

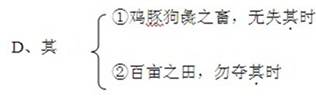

小题2:试题分析:A以,介词,因,凭/以,目的连词,用来;B项,兼词,相当于“于此”/语气助词;C项,代词,指不称王这样的事,作“有”的宾语/结构助词,定语后置的标志;D项,代词,它们的。

小题3:试题分析:第一段文字中没有谈及“招贤纳士,广开言路”这方面的内容,是无中生有。

小题4:试题分析:第一句的翻译要注意一个句式和两个关键词语的翻译:“然而不王者,未之有也”这个句子,整句是个者也判断句,而“未之有也”是个宾语前置句,这些在翻译时应该有所体现;衣,名词活用作动词,穿;王,名词活用作动词,称王。第二句,无以,固定结构,没有用来……的办法,没有办法。

点评:文言文阅读重点是读懂。那么怎么去读一篇文言文呢?先读最后一道题目,了解大致内容和主要事件。(此题如果要求“选择正确的一项”则除外)然后带着“何人?”、“何时何地做何事?”、“结果怎样?”、“为什么?”等问题对文段用心地默读文章,以“事件”为依据对文章分层,理清文章思路。遇到实在不懂的字词,不必着急,同时必须用?或其他记号来提示自己放放先读下文,也许过后联系上下文进行推导自然能明白,或者可以到题目中去找答案。实词理解题不完全在于考你是否记得实词意思,更主要是考你是否会利用上下文进行推测。掌握常见的理解和推断实词在文中含义的方法:实词理解题不完全在于考你是否记得实词意思,更主要是考你是否会利用上下文进行推测。掌握常见的理解和推断实词在文中含义的方法,对于文言虚词,在掌握其基本意义和用法的基础上,结合句子的意思来辨析。

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面文言文,完成(1)、(2)题。

老聃死,秦失①吊之,三号而出。弟子曰:“非夫子之友邪?”曰:“然”。“然则吊焉若此,可乎?”曰:“然。始也吾以为其人②也,而今非也。向吾入而吊焉,有老者哭之,如哭其子;少者哭之,如哭其母。彼其所以会之,必有不蕲③言而言,不蕲哭而哭者。是遁天倍④情,忘其所受⑤,古者谓之遁天之刑⑥。适来,夫子时也;适去,夫子顺也。安时而处顺,哀乐不能入也,古者谓是帝之县解⑦。”

【注释】①秦失:人名,老聃朋友。②其人:指得道之人。③蕲:通“祈”。④倍:通“背”。⑤受:禀受。⑥刑:过错,过失。⑦帝之县解:顺应自然法则的生和死。帝,自然;县,生;解,死。

(1)将下列句子翻译成现代汉语。(5分)

①始也吾以为其人也,而今非也。

②是遁天倍情,忘其所受,古者谓之遁天之刑。

(2)庄子借这个故事表达了怎样的生死观?(5分)

参考答案:

(1)①原来我认为你们跟随老师多年都是超脱物外的人了,现在看来并不是这样的。

②如此喜生恶死是违反常理、背弃真情的,他们都忘掉了人是禀承于自然、受命于天的道理,古时候人们称这种作法就叫做背离自然的过失。

(2)生死应顺应自然,不必喜生恶死。

本题解析:译文:老聃死了,他的朋友秦失去吊丧,大哭几声便离开了。老聃的弟子问道:“你不是我们老师的朋友吗?”秦失说:“是的。”弟子们又问:“那么吊唁朋友像这样,行吗?”秦失说:“行。原来我认为你们跟随老师多年都是超脱物外的人了,现在看来并不是这样的。刚才我进入灵房去吊唁,有老年人在哭他,像做父母的哭自己的孩子;有年轻人在哭他,像做孩子的哭自己的父母。他们之所以会聚在这里,一定有人本不想说什么却情不自禁地诉说了什么,本不想哭泣却情不自禁地痛哭起来。如此喜生恶死是违反常理、背弃真情的,他们都忘掉了人是禀承于自然、受命于天的道理,古时候人们称这种作法就叫做背离自然的过失。偶然来到世上,你们的老师他应时而生;偶然离开人世,你们的老师他顺依而死。安于天理和常分,顺从自然和变化,哀伤和欢乐便都不能进入心怀,古时候人们称这样做就叫做自然的解脱,好像解除倒悬之苦似的。”

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考语文知识点《语言文字运用》.. | |