| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考语文答题技巧《文言文阅读》试题预测(2019年最新版)(四)

①出其哭内之诗而悲 ②其衣无故新,而浣濯缝纫必洁以完 ③入则见吾妻之怡怡而忘其忧 ④闻其贤者也则悦 ⑤我为妇人,死而得君葬我,幸矣 ⑥且其平生尤知文章为可贵 A.①②④ B.①③⑤ C.②③⑥ D.④⑤⑥ |

参考答案:

小题1:B

小题2:B

小题3:C

小题4:(1)用出嫁时的衣服(给她)穿上入棺,我的贫穷超乎寻常,就可以知道了。

(2)让我不因为财富多少、地位高低而焦虑,这是妻子对我的帮助吧。

(3)您所交往的都是当今品德高尚、才能杰出的人,现在竟与这种人喝酒取乐了?

本题解析:

小题1:本题考查理解常见文言实词在文中的含义。

把四个项的实词注解代入文中,根据上下文可推断。容止,指动静举止。

小题2:本题考查筛选文章重要信息的能力。

②写妻子治家有方;④写妻子贤惠;⑥写妻子的喜好。

小题3:本题考查对文章整体内容的理解的能力。

“可见她关注百姓疾苦”错,可见谢氏能够安于贫困的原因是懂得知足。“西兵进攻江淮地区”也不符合原文意思。

小题4:本题考查正确理解和翻译文言句子的能力。

文言文翻译应注意以下事项:①重点实词的含义;②特殊句式;③译文语句的通顺。本题(1)“殓”,指给死者穿衣入棺;“殓以嫁时之衣”介宾短语后置,“甚矣吾贫”谓语后置句,翻译时应调整语序;(2)中,“抑”,不译。 (3)中,“隽”通“俊”, 才智出众;注意后一个分句中,“而”应表修饰关系。

参考译文:

庆历四年的秋天,我的朋友宛陵梅圣俞先生从吴兴来看我,拿出他悼念亡妻的诗作,并悲伤地说:“我的妻子谢氏死了。”请我写一篇墓志铭来安葬她(丐,指乞求,请求)。我当时没有空闲写作。

过了一年,他写了七八封书信,书信中没有不提到给谢氏写墓志铭的。并且说:“我妻子是已故太子宾客谢涛的女儿、希深的妹妹。希深父子当时都是举世闻名的人,世家荣耀。谢氏生于一个富盛的家族,她二十岁嫁给了我(归,古代女子出嫁称作归),过了十七年就去世了。死后,用出嫁时的衣裳装殓了她,可以知道我的贫困了。可是谢氏却不嫌弃(怡然,快乐的样子)。治理家庭,有她通常的原则方法。家里的饮食器皿,虽然不是很多,但一定做得有味,收拾得精美;我们的衣服不论新的旧的,都一定清洗得干干净净,缝补得整整齐齐;所居住的房舍虽然简陋,但一定把庭院洒水清扫得干净整洁(肃,整饬);她的日常起居一言一行,都很和悦从容。我一世贫穷由来已久,外出时有幸能与贤士大夫共游而快乐,回家则能见到我妻子的淡静怡然而忘掉烦忧。使我不以富贵贫贱劳累心智的,都是因为我妻子的帮助。我经常与士大夫谈话,谢氏多从屏风后悄悄听我们谈话,过后,她对某人的才能、品德好坏以及时事的得失都能作出评价,对于时事之得与失,都评说得有条有理。我在吴兴做官,有时从外面喝醉了回来,她一定会问:‘今日和谁饮酒这么快乐呢?’听说是与贤能的人饮酒,就高兴;如果不是,就感叹道:‘夫君所交往的都是时下的贤士,今天你与这样的人喝酒感到快乐吗?’庆历四年,两浙、淮南、江南均大旱,她仰头看见飞蝗而感叹说:‘如今西夏的战争威胁还没有解除,天下苍生赋重困难,盗贼又在江淮地区强势出来,而且天又大旱、飞蝗灾害又来。我作为妇人,死了还能得到夫君埋葬我,已经算是幸运的了!’她之所以能安然面对贫困的生活而不感到困难,是因为她见识高明而且懂得道理多才这样。哎!她一生受我贫困所累,而去世后也没有得到厚葬,只有文字可以表彰她的不朽。而且她的平生尤其知道文章是最珍贵的;死后能得到这样的墓志铭,大概可以安慰她的灵魂,而且弥补我的悲痛(塞,指弥补)。这就是我反复请求您撰写墓志铭的原因了。”像这种情况,我能忍心不写吗?

本题难度:一般

2、阅读题 阅读下面一段文言文

萧相国何者,沛丰①人也。高祖起为沛公,何常为丞督事。沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书②藏之。沛公为汉王,以何为丞相。汉王所以具知天下扼塞③,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。何进言韩信,汉王以信为大将军。

汉王引兵东定三秦,何以丞相留守巴蜀,镇抚谕告,使给军食。汉二年,汉王与诸侯击楚,何守关中,汉王数失军遁去,何常兴关中卒,辄补缺。上以此专属任何关中事。汉五年,既杀项羽,定天下,论功行封。群臣争功,岁余功不决。高祖以萧何功最盛,封为酂侯,所食邑多。功臣皆曰:“臣等身被坚执锐,多者百余战,少者数十合,攻城略地,大小各有差。今萧何未尝有汗马之劳,徒持文墨议论,不战,顾反居臣等上,何也?”高帝曰:“诸君知猎乎?夫猎,追杀兽兔者狗也,而发棕指示兽处者人也。今诸君徒能得走兽耳,功狗也。至如萧何,发棕指示,功人也。且诸君独以身随我,多者两三人。今萧何举宗数十人皆随我,功不可忘也。”君臣皆莫敢言。於是乃令萧何第一,赐带剑履上殿,入朝不趋。

汉十一年,陈豨反,高祖自将,至邯郸。未罢,淮阴侯谋反关中,吕后用萧何计,诛淮阴侯。上已闻淮阴侯诛,使使拜丞相何为相国,益封五千户,令卒五百人一都尉为相国尉。召平谓相国曰:“上暴露於外而君守於中,非披矢石之事而益君封置卫者,疑君心矣。夫置卫卫君,非以宠君也。愿君让封勿受,悉以家私财佐军,则上心说。”相国从其计,高帝乃大喜。

何素不与曹参相能,及何病,孝惠自临视相国病,因问曰:“君即百岁后,谁可代君者?”对曰:“知臣莫如主。”孝惠曰:“曹参何如?”何顿首曰:“帝得之矣!臣死不恨矣!”孝惠二年,相国何卒,谥为文终侯。

[注]①丰,古邑名,秦时属沛县。②律令,法令。图书,实为图籍文书的省称。③扼塞,险要难行的军事要地。

小题1:对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是?(?)

A.益封五千户益:增加

B.愿君让封勿受让:辞让

C.悉以家私财佐军佐:佐助

D.臣死不恨矣恨:仇恨

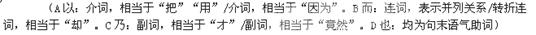

小题2:下列各组句子中加横线的词的意义和用法,相同的一组是?(?)

A.①以何为丞相②不赂者以赂者丧

B.①而发棕指示兽处者人也②溪虽莫利于世,而善鉴万类

C.①高帝乃大喜②今其智乃反不能及

D.①功不可忘也②古之人不余欺也

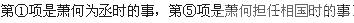

小题3:以下句子分别编为四组,全部表现萧何作为丞相尽忠本职的一组是(?)

①何独先入收秦丞相御史律令图书藏之?②镇抚谕告,使给军食?③何常兴关中卒,辄补缺?④吕后用萧何计,诛淮阴侯?⑤帝得之矣,臣死不恨矣

A.①②③

B.①③⑤

C.②③④

D.③④⑤

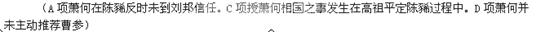

小题4:下列对原文的陈述与解说,正确的一项是?(?)

A.萧何和刘邦同是沛人,功劳显赫,忠心耿耿,一直深受刘邦信任。

B.平定天下论功行封时,群臣都认为萧何功劳不是最大,刘邦力排众议,认定萧何功劳最大。

C.汉王平定陈豨叛乱后,认为萧何诛杀韩信有功,授予萧何相国的官职。

D.萧何入咸阳后,在诸将争夺财产时收藏图书资料,又主动推荐大将韩信及有嫌隙的曹参,表现了他的远见和大度。

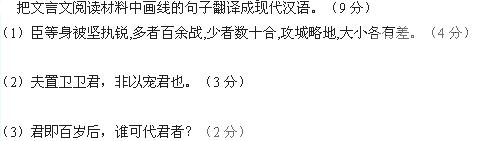

小题5:

参考答案:

小题1:D

小题1:D

小题1:C

小题1:B

小题1:(1)(4分)我们身披战甲,手执兵器,亲身参加战斗,多的身经百战,少的交锋数十回合,攻占城池,夺取地盘,都立了大小不等的战功。(关注点:被坚执锐、数十合、略地、各有差异)

(2)(3分)设置卫队保护您,(其实)这不是用来宠信您的(关注点:卫君、以、宠)

(3)(2分)您去世 之后,谁可以继承您的职位?(关注点:即、百岁)

之后,谁可以继承您的职位?(关注点:即、百岁)

本题解析:

小题1:

小题1:

小题1:

小题1:

小题1:[参考译文]

相国萧何是沛县人。高祖起兵后当了沛公,萧何常常作为他的辅佐官,督察处理日常事务。沛公进咸阳,将领们 都争先奔向储藏金帛财物的仓库去分东西,唯独萧何首先进入宫室收取秦朝丞相及御史掌管的法律条文、地理图册、户籍档案等文献资料,并将它们珍藏起来。沛公立为汉王,让萧何当丞相。汉王之所以能详细地了解全国各处的险关要塞,户口多少,兵力强弱,百姓们的疾苦,都是因为萧何完整地得到了秦朝的文献档案。

都争先奔向储藏金帛财物的仓库去分东西,唯独萧何首先进入宫室收取秦朝丞相及御史掌管的法律条文、地理图册、户籍档案等文献资料,并将它们珍藏起来。沛公立为汉王,让萧何当丞相。汉王之所以能详细地了解全国各处的险关要塞,户口多少,兵力强弱,百姓们的疾苦,都是因为萧何完整地得到了秦朝的文献档案。

汉王带兵东出.平定三秦,萧何以丞相的身份留在巴蜀,镇守安抚.发布政令,告谕百姓,为在前方作战的军队供给粮食,汉王二年,汉王联合诸侯一起攻打项羽,萧何留守关中。他制定各种法令制度,建立宗庙、社稷、宫殿、县邑。汉王在战场上多次损失军队逃走.萧何常常征发关中的士卒,随时补充军队的损失。汉王五年,已经消灭了项羽,平定了天下,汉王要评定功劳,进行封赏。由于群臣争功,过了一年仍然没有把功劳大小决定下来。高祖认为萧何的功劳最大,把他封为郧侯.给他的食邑很多。功臣们都说:“我们亲自身披铠甲,手执兵器作战,多的打过一百多仗,少的也经历了几十次战斗。攻破敌人的城池,夺取敌人的土地,都立了大小不等的战功。现在萧何没有立过汗马功劳,只不过舞文弄墨.发发议论,从不上战场,却反而位居我们之上,这是什么道理?”高祖说:“诸位懂得打猎吗?打猎的时候,追赶扑杀野兽兔子的是猎狗,发现踪迹向猎狗指示野兽所在之处的是猎人。现在诸位只能奔走追获野兽,功劳不过像猎狗。至于萧何,他能发现踪迹.指示方向,功劳如同猎人.何况你们都只是自己本人追随我,至多不过加上两三个亲属,而萧何全部宗族几十个人都跟随我,他的功劳是不能忘记的。”群臣听了,都不敢再说什么。于是就下令定萧何在功臣中位居第一,赐给池特殊的礼遇:可以带剑穿鞋上殿,上朝时可以不按礼仪小步快走。

高阻十一年,陈稀反叛,高祖亲自统率军队,到达邯郸。战事辽没有结束,淮阴俣韩信又在关中谋反,吕后采用萧何的计策,杀了淮阴侯,高祖听说淮阴侯已经被乐的消息后.就派遣使者拜丞相萧何为相国.加封食邑五千户,并令五百名士卒、一名都尉做相国的卫队。召平对相国说:·您的祸患从此开始了,皇上在外作战风餐露宿,而您留守京城,并不需要冒着矢石去冲锋陷阵.但皇上却要给您加封食邑、设置卫队.皇上对您起了疑心阿。设置卫队.并非以此宠信您。希望您辞让封赏不要接受,把自己的全部家财私产拿出来赞助军需。这样皇上就会 高兴。”相国听从了他的计策,高祖果然大为高兴。

高兴。”相国听从了他的计策,高祖果然大为高兴。

萧何向来与曹参不和,到萧何病重时,孝惠帝亲 自去探望相国的病情。顺便问他:“您如果去世了,谁可以继承您的职位?”萧何回答说:“了解臣下的奠过于君主。”皇上接着问:”曹参这个人怎么样?”萧何磕头说:“皇上您找到合适的人了!我死而无憾了!”

自去探望相国的病情。顺便问他:“您如果去世了,谁可以继承您的职位?”萧何回答说:“了解臣下的奠过于君主。”皇上接着问:”曹参这个人怎么样?”萧何磕头说:“皇上您找到合适的人了!我死而无憾了!”

孝惠二年,相国萧何去世,谥号为文终侯。

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下面的文言文,完成1~5题。

苏轼

? 苏轼,字子瞻,眉州眉山人。生十年,父洵游学四方,母程氏亲授以书,闻古今成败,辄能语其要。程氏读东汉《范滂传》,慨然太息,轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾顾不能为滂母邪?” 徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,涨不时泄,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇。吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦( 泥水) ,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城.雨日夜不止,城不沉者三版。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。复调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

1.对下列句子中加粗词语的解释,错误的一项是(? )

A .( 程氏) 慨然太息?太息:长叹

B .轼诣武卫营? 诣:到……去

C .首起戏马台,尾属于城? 属:归属

D .城不沉者三版? 版:筑墙用的夹板

2 .下列句子中加粗的词语活用作使动词的一项是(?)

A .闻古今成败,辄能语其要

B .溢于南清河,汇于城下

C .轼庐于其上,过家不入

D .使官吏分堵以守,卒全其城

3 .“吾在是,水决不能败城”的译文如果用上关联词语,最好的一项是(?)

A .既然……就……

B .只要……就……

C .只有……才……

D .即使……也……

4.下列叙述符合原文意思的一项是(?)

A .苏轼自幼受到良好的家庭教育,父亲苏洵对他成为文学家影响极大。

B .苏轼少有大志,决心为民除弊兴利,所以为官一任能造福一方。

C .苏轼任徐州太守时动员富民出资修筑被洪水冲坏的城墙,受到朝廷嘉奖。

D .在洪水汇于城下的危急时刻,苏轼亲率家人冒雨增筑城墙,保住了徐州城。

5 .翻译文中画线的句子。

(1) 汝能为滂,吾顾不能为滂母邪?

译文:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) 河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。

译文:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案:1.C

2.C

3.B

4.A

5.(1)你能做范滂那样的忠臣,我难道不能做范滂母亲那样的良母吗?

(2)黄河水将要冲坏城墙,事情紧急了,即使是朝廷直接指挥的正规军也要暂且替我尽力护城。

本题解析:

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面的文言文,完成问题。

海瑞,字汝贤,琼山人。举乡试,署南平教谕,迁淳安知县。布袍脱粟①,令老仆艺蔬自给。总督胡宗宪尝语人曰:“昨闻海令为母寿,市肉二斤矣。”都御史鄢懋卿行部过,供县甚薄,抗言邑小不足容车马。懋卿恚甚,然素闻瑞名,为敛戚去。

时世宗享国日久,不亲朝,深居西苑,专意斋醮。督抚大吏争上符瑞,礼官辄表贺。廷臣无敢言时政者,瑞独上疏。帝得疏,大怒,抵之地,顾左右曰:“趣执之,无使得遁!”宦官黄锦在侧曰:“此人素有痴名。闻其上疏时,自知触忤当死,市一棺诀妻子,待罪于朝,僮仆亦奔散无留者,是不遁也。”帝默然。少顷复取读之,日再三,为感动太息。

(明穆宗隆庆)三年夏,以右佥都御史巡视抚应天十府。属吏惮其威,墨者多自免去。有势家朱丹其门,闻瑞至,黝之。中人监织造者,为减舆从。素疾大户兼并,力摧豪强,抚穷弱。贫民田入于富室者,率夺还之。下令飚发凌厉②,所司惴惴奉行,豪有力者至窜他郡以避。而奸民多乘机告讦,故家大姓时有被诬负屈者。又裁节邮传冗费,士大夫出其境率不得供顿,由是怨颇兴。都给事中舒化论瑞,滞不达政体,宜以南京清秩处之,帝犹优诏奖瑞。已而,给事中戴凤翔劾瑞庇奸民,鱼肉缙绅,沽名乱政,遂改督南京粮储。将履新任,会高拱掌吏部,素衔瑞,并其职于南京户部,瑞遂谢病归。

帝屡欲召用瑞,执政阴沮之,乃以为南京右都御史。诸司素偷惰,瑞以身矫之。提学御史房寰恐见纠擿③,欲先发,给事中钟宇淳复怂恿,寰上再疏丑诋。瑞亦屡疏乞休,慰留不允。十五年,卒官。赠太子大保,谥忠介。(取材自《明史·海瑞传》)

注:①脱粟:糙米饭。②飚发凌厉:气势猛然。③纠擿(zhí):举发纠正。

1.下列句子中加粗的词的解释,不正确的一项是( )

A.素疾大户兼并 疾:憎恶、痛恨

B.署南平教谕 署:委任

C.墨者多自免去 墨:古代刑法之一,在脸上刺字后涂上墨

D.执政阴沮之 阴:暗中,秘密

2.下列句子全部直接表现海瑞正直刚毅、敢作敢为的一组是( )

①布袍脱粟,令老仆艺蔬自给

②廷臣无敢言时政者,瑞独上疏

③日再三,为感动太息

④中人监织造者,为减舆从

⑤力摧豪强,抚穷弱

⑥诸司素偷惰,瑞以身矫之

A.②⑤⑥

B.③⑤⑥

C.①③④

D.①②④

3.下列对原文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.海瑞再次上任后,仍然刚正果敢,提学御史房寰害怕被检举揭发,恶人先告状,上疏诽谤海瑞。海瑞也多次上疏请求退休,但皇帝没有同意。

B.海瑞迁淳安知县时,为政清廉,洁身自爱,平时穿布袍,吃粗粮糙米,让老仆人种菜自给自足。听说他为老母亲祝寿,才买了二斤肉。

C.明世宗在位久了,不理政务而修斋醮,无人敢言,海瑞独自上疏。皇帝读了奏章,十分愤怒,把奏章扔在地上,下令左右把他逮起来。

D.海瑞推行政令气势过于猛烈,有些奸民乘机告状,世家大姓有被诬受冤的。朝中多名官员上书陈述他的罪状,皇上迫于压力让他解职而去。

4.把文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)闻其上疏时,自知触忤当死,市一棺诀妻子,待罪于朝,僮仆亦奔散无留者,是不遁也。

________________________________________

(2)已而,给事中戴凤翔劾瑞庇奸民,鱼肉缙绅,沽名乱政,遂改督南京粮储。

________________________________________

参考答案:1.C

2.A

3.D

4.(1)听说他上疏时,自己知道冒犯该死,买了一个棺材,和妻子诀别,在朝廷出心裁听候治罪,奴仆们也四处奔散没有留下来的,是不会逃跑的。

? (2)不久,给事中戴凤翔弹劾海瑞庇护奸民,迫害士大夫(把土大夫当作鱼肉),沽名钓誉破坏政事,于是改调海瑞去任南京粮储之职。

本题解析:

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面的文言文,完成小题。

游龙鸣山记

【明】陶安

游之胜者,适其时可乐也,得其地尤可乐也,而所游又皆佳士,则所以宣其和、舒其郁、畅其心而发其文者,盖乐焉而不失乎正也。

至元丙子二月甲午.厚斋严君治酒肴,招予游龙鸣山,即无想山也。时春霁既久,风日暄丽,耆英少俊,序齿而行,鼓吹前导。从蓝溪东南行五六里,两山峙如双蠲,相距百步,绵亘东趋。中夹石田,田右小路,随两山势深宵曲折。行三四里,隘不宜田,仅可为路。又数里,山益奇峻,轻岚暖霭,微袭襟帽。山外崇峰复嶂,杳无穷极。少焉,峭壁对立,状若华表,松杉万章①,夹路北转。涧多石底,云深树茂,繁卉被岩,鸟声清碎,似非人间世。僧舍雄丽,榜曰“禅寂”。门外独松古秀,大连数抱。修篁干霄,森列门内。寺长老出迎客,延坐后堂,匾曰“白云深处”。其西有“听松轩”,又西即韩熙载读书堂遗址,所植桧犹存。其北有“甘露室”。又北,上为“招云亭”,气象空旷,攒峰玉立,视向所历群山,低俯其顶矣。遂蹑蹬至潮音岩,怪石异态百出。同游者疲于跻攀,于是止焉。

予以未登绝顶为怏,与三二友决意直上。地势斗峻,褰裳②。援萝,履苍莽中。上有天池沆漭③,其水下飞潮音岩,引以给庖。其西绝顶,巨石雄坦,可坐数十人。渺焉四顾,心目豁然。其东绝顶,视西又高,倦不欲登,还饮“白云深处”。于时暖气薰席,蒸焉如夏,凄焉如秋,栗焉如冬,觥筹无算,谈笑甚欢,虽从者乐工各适其意。酒既,长老引客看花,徐行登环翠阁。已而与长老别,出寺门。行几一里,众以兴未尽,席地坐,分韵赋诗者久之.诗成而归。

斯游也,适其时而得其地,信足乐矣。但溧之为州非通都要路兼是山隐于邃奥故无前贤题咏及当代名笔发其幽潜予故表而出之呜呼乐而不失乎正者浴沂风雩也兰亭之会乃或感慨悲戚。今同游者心平气易,发言为诗,皆有可观,其亦乐之正者欤!遂记兹游之胜,使无想山得以著于世云。 (选自《陶学士集》,文字略有改动)

【注】①章:大材。②褰(qiān)裳:撩起衣裳。③沆漭:水深广无边的样子。

小题1:对下列划线词的解释,不正确的一项是(3分)

A.绵亘东趋趋:延伸

B.繁卉被岩被:遮盖

C.引以给庖给:供给

D.地势斗峻斗:争斗

小题2:下列各组句子中,划线的词意义和用法都相同的一组是(3分)

A?盖乐焉而不失乎正也?B??所植桧犹存

诗成而归?视向所历群山

C?仅可为路?D?分韵赋诗者久之

上为“招云亭”?遂记兹游之胜

小题3:下列直接描写龙鸣山景色的一组是(3分)

①春霁既久,风日暄丽?②峭壁对立,状若华表

③涧多石底,云深树茂?④其北有“甘露室”

⑤气象空旷,攒峰玉立?⑥蒸焉如夏,凄焉如秋,栗焉如冬

A.①④⑤

B.①③⑥

C.②③⑤

D.②④⑥

小题4:下列对文章有关内容的概括与分析,不正确的一项是(3分)

A.首段“适其时可乐也,得其地尤可乐也,而所游又皆佳士”从三方面提出“游之胜”的标准,引领下文。

B.潮音岩西边的山顶上,有一块雄伟平坦且可坐数十人的巨石.站在上面可以俯瞰美景.因而成为龙鸣山的重要景点。

C.作者和同伴游览了龙呜山美景,谈笑作诗,心情和悦,体会到了类似于“浴沂风雩”那样纯正的快乐。

D.龙鸣山地处幽僻,却是通往大都会的要道,只是不为人熟知,作者写这篇游记,是想让更多的人知道龙鸣山值得一游。

小题5:断句和翻译。(10分)

(1)用“/”给下面的文段断句。(4分)

但 深 之 为 州 非 通 都 要 路 兼 是 山 隐 于 邃 奥 故 无 前 贤 题 咏 及 当 代 名 笔 发 其 幽 潜 予 故 表 而 出 之 呜 呼 乐 而 不 失 乎 正 者 浴 沂 风 雩 也 兰 亭 之 会 乃 或 感 慨 悲 戚。

(2)把文中划横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

①修篁干霄,森列门内。 (3分)

译:?

② 斯游也,适其时而得其地,信足乐矣。(3分)

译:?

参考答案:

小题1:D

小题1:B

小题1:C

小题1:D

小题1:(1)但深之为州/非通都要路/兼是山隐于邃奥/故无前贤题咏及当代名笔发其幽潜/予故表而出之/呜呼/乐而不失乎正者/浴沂风雩也/兰亭之会/乃或感慨悲戚(错一处扣0.5分,扣完为止)。

(2)①走了大约一里,众人因为余兴未尽,就在地上坐了下来。

②这次游览恰逢适宜的天气,又遇到理想的地点,确实很快乐了。

本题解析:

小题1:需要结合原文语言环境来推断词语的含义和用法。A、B、C三项符合均符合原文意思;D 项“斗”在本句中应该解释为通假字,通“陡”。本题的误区在于考生对文言实词的把握过于僵化,不能和语言环境结合起来理解,而误认为D项正确。

小题1:所:和动词结合,作定语修饰后面的名词或名词性结构 ;A表并列的连词,又/连词,表承接;C动词,修筑、成为/判断词,是;D助词,凑足音节,不译/结构助词,的

小题1:此题可用排除法,考生审题时要特别注意“直接”两个字。①为游山时的天气,与龙鸣山景色无关,可排除A、B选项。④是间接描写龙鸣山景色,而非“直接”。⑥为作者登山归来在寺院中的感受,故可排除D选项。

小题1:解答本题要审准题,找出“不正确的一项”。根据文章一一比对,即可发现,D选项中“是通往大都会的要道”与原文意思刚好相反,学生仔细阅读即可发现破绽。

小题1:(1)本题考查断句能力。呜呼为叹语,可单独隔出来。其中也、乃等虚词也可帮助断句。

(2)第①题翻译时要注意关键词“下”是名词作状语“向下”(1分);“庖”是翻译难点,但如果考生能从“庖丁解牛”中作引申,就可以得出“庖”为“厨房”的意思(1分 );另外本题还应注意补足省略的成份,句子方能完整(1分)。第②题,注意关键字“斯”假借为“此”“这,这个”的意思。联系范仲淹《岳阳楼记》“登斯楼也,则有去国怀乡,忧馋畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。”不难理解(1分)。“适”是适逢的意思(1分)本题要点是“信足乐矣”,如果考生能联想到《兰亭集序》中的“信可乐也”,也就能准确翻译了(1分)。

【参考译文】

游览名胜,逢好天气是乐事,遇到理想的地点又是乐事,而同游的又都是优秀的人物,大家因为相处和谐、郁闷抒发、心情畅快而写写文章,是既高兴又不失正体的事。

元仁宗丙子年二月甲午日,厚斋的严君置备酒菜邀我同游龙鸣山,龙鸣山就是无想山。是时春雨初晴,风和日丽,老老少少,依照长幼顺序而行,鼓乐队在最前面作为先导。从蓝溪向东南行进五六里,只见两山如双虫对峙,相距百步,向东绵延而去。两山之间为石田,田的右边有小路,小路依着山势深邃又曲折。行进三四里,山势狭窄不宜作田,只能修路。又行进数里路,山势愈发奇峻,山谷中薄雾沾湿了衣服和帽子。山的外边崇峦叠嶂,无穷无际。走了不久,只见峭壁对立,形状宛如华表,巨大的松树和杉树沿路排列,向北延伸。山涧底部多石,云深树茂,繁花遮石,鸟声清脆,此地好像不是人世间。寺庙雄奇伟丽,寺门榜额上书“禅寂”二字。寺院门外有一颗古松,直径数抱粗。修长的篁竹高耸云霄,繁密地生长在寺院内。寺院长老出门迎客,延请我们至后堂,后堂有匾,上书“白云深处”。寺院西边有座“听松轩”,再向西即是五代韩熙载读书堂遗址,他所种植的桧树仍然有在。寺北有“甘露室”。再往北,有“招云亭”,亭子气象空旷,直立在数座山峰的最高处,从亭往下看,先前登过的群山之顶都在脚下。于是抬脚攀登上潮音岩,岩上各种石头真是异态百出。因为同游者登山疲惫,于是未往上登。

我以没登上山顶为憾,与两三个朋友决定继续登山。山势陡峭,只好撩起衣裳。攀援着藤萝,脚踩在茂密丛林中。山上有深幽广阔的天池,天池的水向下飞泻到潮音岩,(人们)接引(它)来供给厨房。山的西边顶部,巨大的石头雄伟平坦,上面可坐几十人。在石上茫然四望,心中豁然开朗。山的东边顶部比西边顶部还高,因疲倦不想再上了,又回到寺院的“白云深处”后堂。于是温暖的气息弥散席子,气氛热时如夏,静时如秋,冷时如冬,觥筹无数,谈笑甚欢,即使是仆从与乐工也各得其乐。酒毕,长老带领客人赏花,众人缓缓登上环翠阁。不久与长老告别,出了寺门。走了大约一里,众人因为余兴未尽,就在地上坐了下来,分了韵脚赋诗良久,各自作了诗才回来。

这次游览恰逢适宜的天气,又遇到理想的地点,确实很快乐了。但溧州不是交通要塞,且又隐藏在深山之中,所以没有前贤留下的诗词及当代名家抒怀的笔墨,因此我写了这篇文章。哎!既高兴又不失正体的事,是孔夫子带领学生沐浴后在舞雩台享受春风。王曦之的兰亭集会,或许太感慨悲戚。此次同游的人心情和悦,吟咏作的诗,质量上乘可以欣赏,也是既高兴又不失正体的事!于是记下这次游玩所见之胜景,旨在使无想山得以让世人知晓。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考语文知识点复习《语言文字运.. | |