1、阅读题 阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

燕子来舟中作

杜甫

湖南为客动经春,燕子衔泥两度新。

旧入故园尝识主,如今社日远看人。

可怜处处巢居室,何异飘飘托此身。

暂语船樯还起去,穿花贴水益沾巾。

(1)如何理解该诗颔联的意思及其所表达的情感?

答:___________________________________________________

(2)清人卢世榷评论此诗:“五十六字内,比物连类,似复似繁,茫茫有身世无穷之感,却又一字不说出。”你是否同意这种观点?请谈谈你的看法。

答:___________________________________________________

参考答案:(1)旧时你入“我”故园之中曾经认识了“我”这主人,如今又逢春社之日,小燕儿,你却只远远地看着“我”,莫非你也在怀疑“我”?诗人运用拟人的修辞手法,用燕子的疑惑深刻地表达了自己孤独的心情与长期漂泊的无奈。(意对即可)

(2)同意。全诗极写漂泊动荡之忧思,“为客动经春”是全诗的线索。中间两联看似句句咏燕,却句句与自己的茫茫身世有关。最后一联,前十一字,也是字字贴燕,后三字“益沾巾”突然转为写己。体物缘情,浑然一体,使人分不清究竟是人怜燕,还是燕怜人,凄楚悲怆,感人肺腑。(若持相反观点,言之成理即可)

本题解析:

本题难度:一般

2、阅读题 阅读下面这首唐诗,回答问题。(8分)

登高

杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

小题1:这首诗抒发了诗人怎样的思想感情?(4分)

小题2:有人评论“无边”“不尽”用得好,请你简要阐述一下理由。(4分)

参考答案:

小题1:诗人通过重阳节登高所见、所闻、所感,描绘了大江边深远空旷的秋景,在写景的同时,抒发了潦倒一生、老年多病、流落异乡的身世之感和其忧国忧民的博大胸怀。

小题2:诗人仰望无边无际、萧萧而下的树叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,深沉地抒发了自己的情怀。“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木窸窣之声、长江汹涌之状,也无形地传达了韶光易逝、壮志难酬的感慨。

本题解析:

小题1:此题要在整体感知诗歌内容的基础上,通过分析作者对景物的描写,来体会诗人运用借景抒情的方法。答题时,要抓住景物描写中的关键词“哀”“白”“萧萧”“滚滚”来体会诗人所渲染的凄凉气氛,以此来烘托诗人潦倒一生、老年多病、流落异乡的身世之感和其忧国忧民的博大胸怀。此类题答题思路就是分析景物描写,再答体现的作者思想情感。

小题2:此类是属于考查炼字的题,分析时可以从以下几步入手:①理解该字在句中的意思;②看是否运用了修辞手法;③看该字的运用起了什么作用。然后在结合着诗歌的具体语境进行理解。“无边”“不尽”在诗句中,可以分别理解为无边无际、奔流不息的意思,运用了夸张的修辞手法,以无边无际、萧萧而下的树叶,奔流不息、滚滚而来的江水作为描写对象,以强烈的气势抒发了诗人韶光易逝、壮志难酬的感慨。在分析情感时,要结合着整首诗歌的语境,通过联想和想象来体会诗人寄寓在景物描写中的情感。

本题难度:一般

3、阅读题 葛 溪 驿

[宋]王安石

缺月昏昏漏未央,一灯明灭照秋床。

病身最觉风露早,归梦不知山水长。

坐感岁时歌慷慨,起看天地色凄凉。

鸣蝉更乱行人耳,正抱疏桐叶半黄。

[注]漏:漏壶,古时计时器。

小题1:诗的结尾写蝉声嘈杂,诗人心情烦乱。诗人为什么心“乱”?请结合诗句,具体说明。(3分)

__________________________________? ____? ______?

小题2:从全诗看,诗人采用哪两种抒情方式来表达自己的情感?请略加分析。(4分)

________________________? _ __________?______?

参考答案:

小题1:①身在病中;②思念故乡;③感慨时世(或感时伤世、忧时、忧国忧民);④漂泊天涯(或独宿驿馆);⑤秋景凄凉。(答出其中三点即可,每点1分)

小题2:①直接抒情,二、三两联直接抒发夜宿所感。②借景抒情,首联描写葛溪驿的环境,营造氛围;尾联以黄叶鸣蝉衬托自己的心境(答出一点得2分,意思对即可)

本题解析:

小题1:这首诗是一幅“驿站秋夜难眠图”,以“乱”为诗眼,情景交融,抒写了诗人的家国之思。首联借残月、滴漏、昏暗的灯光暗写诗人心烦意乱。颔联直写身体之病、羁旅之困、怀乡之愁,点明“乱”的部分原因,为进一步写“乱”蓄势。颈联转写忧国之思,以天地凄凉的色彩加以烘托,使烦乱的心情更加推进一层。尾联用衬托手法,借疏桐蝉鸣将诗人的烦乱渲染到极致。

点评:分析作者的情感时,既要联系本诗词的写作背景和作者的生平经历,同时更主要的是抓住诗词中的重要意象,因为一般情况下意象都有固定的含义。如月这个意象,一般都有思乡的含义。

小题2:二三两联直接直接叙写羁旅的困顿和抒发乡思之愁。首联借景抒情,。“缺月昏昏”是诗人仰视窗外之所见。行役之人每于独眠客舍之夜间最易萌生思乡之情,当此之时,人地两疏,四顾寂寥;唯有天上的明月聊可与家人千里相共,故抬头望月,而天公偏不作美,今夜悬挂于天庭的,竟是半轮缺月”,且月色“昏昏”,犹如一团惨白的愁雾。诗人于扫兴之余,便希望早入梦乡。怎奈原先并不十分在意的漏壶,此刻也仿佛故意作难,滴水声似乎越来越响。这在不眠之人听来,又增添了烦乱,心绪愈益无法宁贴。这里用环境的寂寥来表现心情的郁闷。

点评:古代诗歌的表达技巧大致可以分为以下三类:运用表达方式的技巧,主要有描写、抒情两类;运用表现手法的技巧,如比兴、象征、对比、衬托、托物言志等;谋篇布局的技巧。鉴赏诗歌的表达技巧,不在于辨识作品运用了哪些技巧,而在于分析、评述作者运用这些表达技巧所产生的表达效果。

本题难度:一般

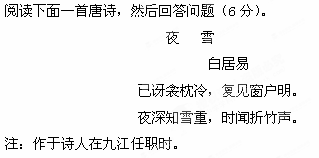

4、阅读题

(1)诗人的“知雪重”是从哪几方面来表现的?这种写法在艺术上称之为什么?(3分)

(2)这首诗表达了诗人怎样的思想情感?试结合全诗简析之。(3分)

参考答案:(1)诗人从感觉“衾枕冷”、视觉“窗户明”、听觉“折竹声”三方面来表现雪重(大),三处不着一个“雪”字,这是侧面描写的艺术方法。(3分)

(2)诗人从“已讶”到“复见”再到“时闻”已度过了一个不眠之夜,这不仅是因为“衾枕冷”,更多的是借“夜雪”抒写自己的内心感受,暗示谪居浔阳(九江)居住环境的偏僻和孤寂惆怅的心情。(3分)

本题解析:略

本题难度:简单

5、阅读题 阅读下面这首唐诗,然后回答问题(11分)

淇上送赵仙舟

王 维

相逢方一笑,相送还成泣。

祖帐已伤离,荒城复愁入。

天寒远山净,日暮长河急。

解缆君已遥,望君空伫立。

小题1:请用几个短语概括这首诗中诗人所经历的情感阶段。诗人在表达感情时使用了多种艺术手法,请选择其中一种,结合具体诗句简要分析。(6分)

小题2:本诗最后一句在《唐文粹》中是“望君犹伫立”,你认为是“犹”字好,还是“空”字更好?为什么?(5分)

参考答案:

小题1:相逢时的欢愉,离别时的愁苦,分别后的惆怅。借景抒情,借荒城、寒天、山、暮日、长河等凄清景象,传达了诗人的感伤之情;直抒胸臆,颔联直接点出“伤离”“愁”的情感;细节描写,以伫立河边的细节,表现诗人内心的怅惘以及对友人的不舍。

小题2:“犹”字好。孤舟远逝,诗人仍然伫立原地,目送远去的朋友。“犹”字侧重表现伫立时间之长,以及诗人主观上的不愿离去,写出不舍的深情。?或:“空”字好。“空”字表明朋友的孤舟在视野中已经消失,诗人空对无际的天空。“空”字侧重表现出诗人失神落魄的神情,更强烈传达出诗人对友人离去的惆怅、失落之情。(观点明确1分,理由分析合理3分)

本题解析:

小题1:试题分析:抓住律诗的首联:相逢方一笑,相送还成泣。这一联统领全诗。因之,就可抓住这联中的关键词来概括出诗人的情感阶段。诗人在这首诗中,首联和颔联直接点出了作者的情感,三联写景,景中带情,尾联写了诗人伫立河边,由此可见诗人在这首诗中所运用了哪些艺术手法。

点评:诗歌表达技巧的鉴赏,这是一个庞大的阅读知识系统,它包括诗歌的整体写法结构和表达方式的具体运用情况,也包括修辞手法的判定及其效果分析以及联想、想象、象征等艺术表现手法的识别等内容。这是对古诗写作艺术技巧的赏析,也是高考必考的能力点。解答这类题目的模式基本上一致,那就是:判断所用的艺术手法,并对此进行解说,最后指出这种艺术手法的艺术效果。

小题2:试题分析:

点评:鉴赏诗歌中的炼字,一般的解题步骤是:判断字的情况,指出该字本身的意思;然后描绘句子;再分析练字本身的好处(凝练含蓄,意蕴丰富;生动,形象,人格化;化静为动,具有动态美;化无形为有形,化抽象为具体,化腐朽为神奇),指出手法; 分析练字的内容效果。写出了景物或者事物或者画面怎样的特点;抒发了诗人什么样的情感。

本题难度:一般