微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、阅读题 阅读下面一首宋诗,完成问题。

登快阁①

黄庭坚

痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

朱弦②已为佳人绝,青眼聊因美酒横。

万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

?[注]①快阁:地名,在江西太和县。黄庭坚时任知县。②朱弦:《吕氏春秋》:“钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。”青眼:《世说新语》载阮籍能为青白眼,青眼指眼珠在中间,对人表示好感,白眼指露出眼白,表示轻蔑。

1.有人说这首诗的意旨落脚在“归”字上,请结合全诗谈谈哪些地方体现了一个“归”字?

___________________________________________________

2.请说说此诗颔联和杜甫《登高》诗中名句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”在写景上的异同点。

___________________________________________________

参考答案:1.(1)自称“痴儿”,称处理官事为“了却”,表明诗人厌烦官场事物。(2)“倚”字表明自己更喜欢欣赏自然风物。(3)“已”“聊”表明世无知音,自己已无意仕途。(4)“弄长笛”“与白鸥盟”表明诗人向往远离世俗,过悠闲忘我与世无争的生活。这些地方都体现了一个“归”字。

2.两诗都是写登高所见秋景,都写到山、树、江水,但黄诗还写到夜月;两诗写江水的着眼点不同,杜诗着眼于江水奔流之态,黄诗着眼于江水的明净;两诗的颔联都写出了秋景高远壮阔的特点,但杜诗多了一份沉郁悲凉,黄诗则更显轻松明快。

本题解析:

本题难度:一般

2、阅读题 阅读下面一首唐诗,回答后面的问题。

渡湘江

杜审言

迟日园林悲昔游,今春花鸟作边愁。

独怜京国人南窜,不似湘江水北流。

【注】杜审言:杜甫的祖父,仕途失意,当时被贬去僻远的峰州,《渡湘江》写于此时。

(1)有人说:“‘今春花鸟作边愁’一句,极富匠心,令人倍感愁意。”试从艺术手法上作简要分析。

答:_______________________________________

(2)这首诗表达了诗人什么样的思想感情?

答:_______________________________________

参考答案:(1)答:诗人用花鸟这些使人欢娱的事物反衬远去边疆的哀愁,“乐景写哀情”,更显哀愁之深、之重,写出了诗人内心激烈的情感活动。(意对即可)

(2)答:表达了远离京师的悲哀心境,对自己仕途遭遇的不平与忧郁。(意对即可)

本题解析:

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下面这首诗歌,然后回答问题。

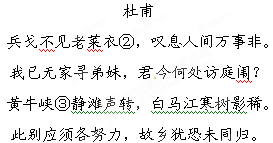

送韩十四江东觐省①

注:①这首诗是诗人在成都白马江畔送韩十四去江东探亲时写的。当时安史之乱尚未平定。②老莱衣:相传春秋时隐士老莱子,七十多岁还常常穿上彩衣,模仿儿童,使双亲欢娱。③黄牛峡:位于宜昌之西。韩十四去江东探亲要经过此地。

小题1:这首诗的第三联运用了哪几种表现手法?请简要分析。(5分)

小题2:请结合全诗,分析诗中蕴含了诗人哪些情感?(6分)

参考答案:

小题1:①以静衬动,“黄牛峡静滩声转”句以峡岸的静衬托江水的汹涌,表现了对友人行程艰难的忧虑。②寓情于景。“白马江寒树影稀”句描写江边寒风中树影稀疏的凄凉之景,将因友人离去而孤寂伤感之情寄寓其中。③虚实结合,“黄牛峡静滩声转”句虚写,是想像友人过黄牛峡时的情景,“白马江寒树影稀”句是实写,写诗人在江边送别韩十四的情景。一虚一实,抒发了作者与友人离别之时的伤感。④听觉与视觉相结合,“黄牛峡静滩声转”句作者从听觉角度描绘一路辗转旅途艰险的情景,“白马江寒树影稀”句从视觉角度当时的离别之景。(答出两点得4分,答出三点得5分)

小题1:

本题解析:(1)①五、六两句,描写分手时诗人的遐想和怅惘。诗人伫立白马江头,目送着韩十四登船解缆,扬帆远去,逐渐消失在水光山影之间了,他还在凝想入神。韩十四走的主要是长江水路,宜昌西面的黄牛峡是必经之乘地。这时诗人的耳际似乎响起了峡下黄牛滩的流水声。一个“静”字,越发突出了滩声汩汩,如在读者目前。这是(以静衬动)的手法;②诗人把离思从幻觉中拉回来,才发现他依然站在二人分袂之地,(是虚写),江上的暮霭渐浓,一阵阵寒风吹来,砭人肌骨。稀疏的树影在水边掩映摇晃,秋意更深了(实写);③寓情于景,“白马江寒树影稀”句描写江边寒风吹骨、树影稀疏的凄凉之景,表达诗人因友人离去的孤寂伤感之情。④“黄牛峡静滩声转”是听觉,“白马江寒树影稀”是视觉。

(2)①兵戈不见老莱衣,叹息人间万事非。诗人深感人间万事都已颠倒,到处是动乱、破坏和灾难,不由发出了声声叹息。“万事非”三字,包容着巨大的世上沧桑,概括了辛酸的人间悲剧,表现出诗人深厚的忧国忧民的思想感情。②三、四两句,送友人探亲,不由勾起诗人对骨肉同胞的怀念。在动乱中,诗人与弟妹长期离散,生死未卜,有家等于无家,表现了诗人的孤寂之情。③五、六两句,描写分手时诗人的遐想和怅惘,表现惜别之情。④尾联出句写分手不宜过多伤感,应各自努力,珍重前程,表现了对友人的勉励,对句意为,虽说如此,只怕不能实现同返故乡的愿望。韩十四与杜甫可能是同乡,诗人盼望有一天能和他在故乡重逢。但是,世事茫茫难卜,这年头谁也说不准。“犹恐”二字,隐隐露出诗人对未来的担忧。

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面这首宋诗,完成后面题目。

吴松道中二首(其二)

晁补之

晓路雨萧萧,江乡叶正飘。

天寒雁声急,岁晚客程遥。

鸟避征帆却,鱼惊荡桨跳。

孤舟宿何许?霜月系枫桥。

注:吴松:即吴淞,江名。

小题1:开头两句描写了怎样的景色?营造了怎样的氛围?(5分)

?

?

小题2:请结合全诗分析“孤舟”这一意象在诗中的作用。(6分)

?

?

?

参考答案:

小题1:描写了清晨起航时,江南水乡风声萧萧,落叶飘飞的深秋景色。(3分)营造了凄冷、感伤的氛围。(2分)

小题2:孤舟联结者雁、鸟、鱼、霜月、枫桥等意象,把航程中的所见所闻所想贯穿在一起,是全诗的线索;(3分)作者融情于景,表达了漂泊、思乡、孤寂之感。(3分)

本题解析:

小题1:第一问,只需根据诗歌题目和诗下注释,再联系诗句内容“晓路雨萧萧,江乡叶正飘。

天寒雁声急,岁晚客程遥”便不难得出答案,也即把相关语句翻译成现代语言即可;第二问,注意把握本诗的意境,得出氛围比较凄凉等。

小题2:意象,是诗歌当中带有诗人主观情感的客观景象。鉴赏古诗离不开意象,意象作为诗人抒怀的一种凭借,在诗词表达上有以下作用:1、渲染气氛,营造意境;2、寓情于景,情景交融;3、借景抒情,为情铺垫;4、贯穿全诗,成为线索。此题分析“孤舟”意象,注意联系作者的写作背景及文章主旨。

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面唐诗,完成后面的题目。(8分)

新嫁娘词

(唐)王建

三日入厨下注,洗手作羹汤。

未谙姑食性,先遣小姑尝。

注:旧俗,新嫁娘到夫家,在第三天要下厨做菜。

小题1:从本诗可以看出新嫁娘有何特点?(3分)

小题2:王建这位中唐著名诗人,出身寒微,中了进士之后,晚年才为陕州司马。司马是州郡的属吏,位在别驾、长吏之下,地位较低。由此看出,本诗的深层含意是什么?(5分)

参考答案:

小题1:机灵聪敏,颇有心计(3份)

小题2:作者抒发屈居卑下、仰人鼻息的官府小吏的牢骚,或者告诫新入吏者,要入境问俗,主动适应新的环境。(5份)

本题解析:

小题1:此题是考查赏析诗歌作品人物形象特点,可根据诗歌中新嫁娘的言行举止和对新嫁娘的描写来体会她的形象特点。“洗手作羹汤”“遣”表现出新嫁娘机灵聪慧,有心计的形象特点。答题时,可通过分析新嫁娘的言行举止来作答。

小题2:此题要结合着诗歌写作背景来了解作者的心境,由于作者地位卑下,处处要小心行事,所以,本诗歌借新嫁娘刚入婆家这个新环境的一些做法来告诫新入吏者,要入境问俗,主动适应新的环境。答题时,要结合着作者写作目的来答题。

本题难度:一般