|

高中语文知识点总结《文学类文本阅读》考点强化练习(2017年练习版)(八)

2017-08-06 06:15:31

来源:91考试网

作者:www.91exam.org 【 大 中 小】

|

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、阅读题 本大题共4小题,共25分。阅读下面的作品,完成下列各题。

遗忘

吴冠中

①除了“文革”期间,二十世纪七十年代以前我几乎天天作油画,每天必将当天用过的油画笔洗得干干净净,用肥皂洗,用手指甲使劲捏笔毛根部的残余颜料,务必洗得像新笔一样,保持笔毛的柔软与弹性,工欲善其事,第二天用的是利器。每次洗大大小小一把脏笔,至少要花三四十分钟以上,我的手指永远是那么粗糙,且从不擦任何润肤剂,保留了老树根的本色。画得精疲力竭了,还必须干这种苦事,如果哪天因故不洗笔,便感到分外的轻松。人家介绍用煤油等等溶剂代替肥皂,但我这个手工艺人还是保守着手工方法,只是用洗衣粉先粗粗洗一遍,最后还得用肥皂和手指甲擦捏。七十年代中期后,兼作水墨,作油画的光阴被分去一半,不再天天洗笔了,而将用过的油画笔泡在小水桶里,保持不干,以便随时取用,泡坏了的就扔掉,换新的,似乎我阔气了。

②有时几个月断了油画,那一桶笔被遗忘了,发硬变形了,泡的水虽也换,亦发臭了。拣能用的使劲清洗,不行的便只好淘汰,故再作油画时,有重操旧业之感。过一时期,当我又回头作水墨,墨汁和颜料有的亦干涸了,尘封的工具、宣纸等需打扫清理一番,其间不少有关材料找不见,遗忘了。

③没有画意时,也偶然写些文章,吐露情思。有些发表了,有些不满意的,搁置一边,当我又投入绘画时,这些文稿就被遗忘了。数十年来积累的画作不少,油画、墨彩、速写,较佳的拍了反转片,大堆反转片无人整理,往往为找几件反转片翻遍书柜书架,而在无意中却发现一些难得的照片、信件及文稿,“遗忘”成了我生活中的障碍和内容。

④数十年江湖生涯,不采珠宝,我也取过一些喜爱的什物,如西藏的牦牛角、高山溪流中纹样别致的石头、印尼的民间木雕、鱼化石、鹰的标本、树根……这些从远地带回的被宠之物早都遗忘在角角落落,屋里无余地,它们便被遗弃在阳台上。其实阳台也不是它们的归宿,书籍、画册都往阳台挤,一些盆花也只是过客,阳台的正业不变:晾晒衣裳。

⑤是食物,是垃圾,很分明,但有时也不分明,有些宝贝往往被遗忘在垃圾里。而且随着时间的推移,有用之物与无用的垃圾还往往相互转化,许多事物该遗忘,但遗忘中也偏偏遗忘了不该遗忘的重大事物。十七世纪荷兰画家费尔美(1632—1675)只留下三十余件作品,而且尺幅均甚小,属今日世界珍品,但他曾被长期遗忘,今被誉为被遗忘而被重新发现的画家。

⑥奔忙、欢乐、苦难、遗憾、恩怨……随着生命的发展发生一轮又一轮新的转变,往事日渐被遗忘。年轻时精力旺,欲望盛,什么都想抓,现在进入老年,像爬上遗忘之岭,回顾来路,是一片茫茫的远景,不辨哪里遗留着油彩、墨汁、文稿……曾为遗忘而苦,而遗忘其实倒是一种解脱。缘此,我作了一幅抽象水墨“遗忘之河”,是依据传说,认为人死后必经一道河,口渴,喝一口水,于是生前之事统统忘光,此即遗忘之河。我的画面表现无形状无阴晴无方向的河,近乎忘却的境界了,却又洒落几个彩点,终于还是留下了忘却的记忆。

⑦日月如梭,新陈代谢,岁月如像人一样会老,她将遗忘的事真是浩如烟海,但不会的,她永远年轻,她铭记着古往今来一切的一切,“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”,随着科学的发展,历史老人将返老还童。

⑧方生方死,看来庄子是不怕死,不怕被遗忘的。但该被遗忘的却不肯被遗忘。曾经自己为自己建造纪念碑的为数当不少,毕竟大都还是被推倒了,被遗忘了。而倒掉了的雷峰塔却并未被遗忘,因那个美丽的故事反映了人间真情,雷峰塔今日又被重建于山色湖光间。推倒的贞节牌坊决不会重建,即使不被完全遗忘,但将永远被诅咒。儿女为父母树墓碑,缘于家庭孝心,但儿女的儿女的儿女的墓碑都树起来时,将是什么景象呢?该遗忘的遗忘掉吧,因有永不会被遗忘的:?屈原、居里夫人、孙中山、鲁迅……谁必被遗忘,谁决不会被遗忘,其实都毋须自己操心。

1.下列对文章的理解,不正确的两项是(4分)?(?)

A.本文语言质朴无华,但情感真挚,字里行间蕴涵作者对生活的感悟,哲思深远。

B.本文起笔闲散,缓缓道出自己画后手工洗笔的习惯,意在突出作者对画笔的爱护。

C.作者以弗尔美画作曾被遗忘之例,揭示出遗忘之于社会损失巨大,我们不该遗忘。

D.作者引用诗句含蓄表明人生或历史中有些记忆会被忘却一时,却终将被岁月铭记。

| E.“方生方死”,庄子不怕死,也不怕被遗忘,事实上他不该被遗忘,也没有被遗忘。

2.简要分析“遗忘’成了我生活中的障碍和内容”这句话在文中所起的作用。(4分)

3.阅读全文,回答下面问题。(7分)

①说出“曾为遗忘而苦,而遗忘其实倒是一种解脱”这句话的含义。(4分)

②在画面上,作者为何“却又洒落几个彩点”?(3分)

4.文章结尾说“该遗忘的遗忘掉吧,因有永不会被遗忘的”,“谁必被遗忘,谁决不会被遗忘,其实都毋须自己操心”,这表明了作者对“遗忘”有怎样的认识?请结合你的生活或阅读经历,谈谈自己对这一认识的感受。(不少于200字)(10分)

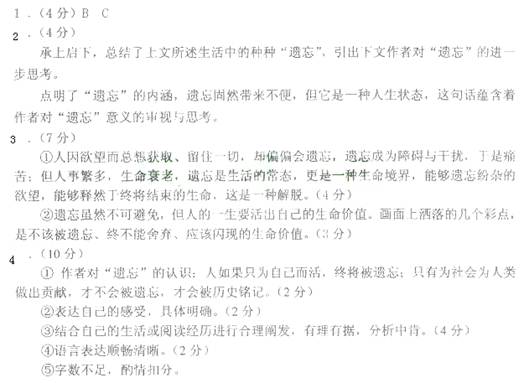

参考答案:

本题解析:略

本题难度:一般

2、阅读题 阅读下文,完成小题。(18分)

听雨的奢侈

林如求

近日夜雨,雨水顺着防盗网上的铁皮一层淌下一层,响声随着雨势,时骤时疏,时轻时重,朦胧中陡生一种静谧、和谐、悠远的美妙情感。

就像“今人不见古时月,今月曾经照古人”一样,古时的雨与今时的雨自然无太大的区别,今时的雨点拍打树叶、细润花草、敲击河滩、筛落水面的声音与古时也决无二致,所不同的只是对雨声的感受会因人因时因境因情而异。例如,同样是春雨,忧国忧民的诗人杜甫高兴放声高歌:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”而晚唐的李建勋对春雨的感受就要复杂得多:“春霖未免妨游赏,唯到诗家自有情……闲忆昔年为客处,闷留山馆阻行行。”春雨所引发的是诗人对过往岁月的一种深情的怀念和咀嚼。南宋词人蒋捷写的那首《虞美人·听雨》,对雨从感怀到慨叹,更是把人生的悲凉况味传递至今,简直痛入心髓。

我没有经历过历史上山河破碎、家破人亡那样凄风苦雨的日子,自然也就没有如古人那般“秋来叶上无情雨,白了人头是此声”,对雨声会那么地百感交集和痛彻心髓,可在物质生活匮乏和丰裕时的感受却迥然不同。

回想小时住在乡下,最恼的就是雨天。雷鸣电闪风狂雨骤,令我惶恐万分。因此,每逢雷雨夜,我常龟缩在被窝里,以幼稚的心灵感受大自然的神经,带着惊恐惶惑,迷迷糊糊地进入梦乡。即令是和风细雨,我也不太喜欢。因为我家离学校有好长一段路程。那时,家里穷,没有雨伞,只有一个锅盖大的大竹笠,以它遮阳尚可,遮雨则只遮个头脸,衣裤难免要淋湿。冬春时节,没有雨鞋的我雨天赤脚踩在凉冰冰的地上,更难受!所以那时夜半听到嗒嗒的雨声,在我绝不是一首抒情诗,它带给我的是一种湿漉漉的难受和一层苦涩涩的无奈。

长大以后,我读了许多书,特别是参加工作后,生活渐渐好起来,渐渐也喜欢起雨来了,不仅喜欢和风细雨,而且更喜欢狂风骤雨。因为此时在我看来,只有雨,没有风,没有雷电,也就缺乏了震撼心灵的力度。别的无庸费言,在中国文学史上,要是只有狂风骤雨,而无雷鸣电闪,恐怕屈原就写不出那奇谲瑰丽的杰作《天问》。正是大自然的雷电风雨触动了大诗人心灵深处的怨屈、激愤、忧虑、沉痛、苦闷、彷徨、坚贞、无畏……才有了这篇流传千古的杰作。由此我也悟出了后世许多大文学家如莎士比亚、巴金、曹禺等所以喜欢写雷写电写风写雨的真谛。

身居闹市多年,已经难得再见山村那种雷鸣电闪的豪雨,除了台风登陆,也少见那种狂风拔树的骤雨和暴雨;水泥屋顶也使夜雨没了那种“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”的韵致。因此每逢下雨,我常因此生出一种遗憾。但我还是喜欢雨,不论是“细声巧作蝇触纸”,还是“大声铿若山落泉”,自是一种难逢的天籁。宁心静气地倾听那淅沥的雨声,对当今污染严重,整日笼罩在电视卡拉OK歌声和汽车摩托喧嚣声中的城市人来说,不啻是一种休息,一种调节,一种陶冶,一种享受。那雨声是大自然与你的絮语,它轻轻地搓揉着你的心,消去你因忙忙碌碌争名夺利而生的郁闷和烦乱、疲惫和冷漠,唤醒你回归大自然的亲情,找回你那颗失落的平常心,带给你一份平和的心态,让你变得更加青春妩媚、安详可人,从此迈向生命的圆满。因此,每当久晴不雨时,我就特别盼望着下雨。这时,不论是在白天还是在夜晚,听到那呼呼的风声,就好像在倾听大幕揭开的前奏;听到那嗒嗒的雨声,仿佛是在欣赏一首大自然的赞美诗;而此时的闪电犹如闪烁变幻的舞台灯光,隆隆的雷声自然就是高亢激越的黄钟大吕了……

如是,我把听雨说成是一场难得的奢侈,你也就不会觉得无稽和过分了吧。

小题1:联系全文,简要概括作者不同时期不同境况下听雨的感受。(6分)

小题2:从全文看,作者举杜甫、李建勋、蒋捷的例子,在内容和结构上分别起了什么作用?(4分)

小题3:作者为什么把听雨说成是“一场难得的奢侈”?(4分)

小题4:正如作者眼中的“听雨”一样,很多曾经熟悉、温暖的往事在身居闹市的现代人眼中都成了“难得的奢侈”,试举一例谈谈你的感受。(4分)

参考答案:

小题1:(1)小时候(或物质生活匮乏时),雨是一种湿漉漉的难受和一层苫涩的无奈。

(2)长大后(或物质生活丰裕时),听雨是一种心灵的震撼。

(3)如今,身居闹市,听雨是一种休息,一种调节,一种陶冶,一种享受。(如答“如今听雨陡生一种静谧、和谐、悠远的情感”亦可)(每条2分)

小题1:内容上,(1)强调对雨声的感受会因境因情而异;(2)丰富了雨(或雨声)的文化内涵。结构上,(1)宕开一笔,使文章摇曳多姿;(2)引出下文“我”对雨的好恶,为写对雨的不同感受作铺垫。

小题1:客观上,身居闹市,难得再见山村那种雷鸣电闪的豪雨;水泥屋顶使雨声少了美的韵致。主观上,城市的污染和喧嚣,使人们郁闷烦乱,疲惫冷漠,少了平和安详、回归自然的心境(或答“使人们很难宁心静气地倾听雨声”也可)。

小题1:略

本题解析:

小题1:本题考查考生“欣赏作品的形象”的能力,在文本中“形象”是指“听雨”时的情景及感受。将历次“听雨”所得出的不同感受找出,同时品味蕴涵其中的作者的情感,这样就能把握实质。

小题1:作者举杜甫、李建勋、蒋捷的例子的作用可以注意题干中的“在内容和结构上”两个角度,内容、结构各占2分。

小题1:作者为什么把听雨说成是“一场难得的奢侈”,可从主观和客观两个角度答题,主观上是心境,客观上是雨,主、客观各占2分,意思对即可

小题1:回答是要注意“很多曾经熟悉、温暖的往事在身居闹市的现代人眼中都成了“难得的奢侈””,再举出一例即可,举例得当、感受深刻即可得4分,否则酌情扣分。

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下面的现代文,完成文后各题

春天的速度

徐迅

①昨夜下了一场小雨,难怪夜里耳畔总“沙沙”地觉得有人说话。早晨起来一看,远远近近的土地都绽出了一片莹莹的新绿,贪婪地跑到外面呼吸了一口空气,忽然就想起朱自清关于春姑娘的说法,这群可爱的小姑娘,驾着自然的辇车,雀跃着来到了我们中间。

②春天的到来就是这样出乎我们的意料。门前的一棵枯树,前天心里还疑心它是否成活,今天就盈注着生命的生机来;昨天塘里的一泓死水,早上却盎然漾起了涟漪。相比较其它的季节,春天的速度真是很快。是那“春风又绿江南岸”的欣喜,是昨夜黄花今日出阁的嫁娘。苏东坡说“春江水暖鸭先知”,其实先知的岂止是“鸭”,真正体会到春天速度的应该是风,是花,是草,是人的心情。

③春天的风似乎抽出了那冰冷的骨刺,变得柔和、流畅起来。轻轻地梳理,就飘逸起千

万缕秀发,暄软得像一团云絮,既没有夏季风那样的燥热,也没有冬天北风呼啸着的那样坚硬,却让人感到有一种措手不及。均匀而敏捷的速度叫人感觉如一只懒散的小猫伸出的小爪,挠得人痒痒的。体现在花花草草上,春天的速度又更加异常,像是一位急不可耐的“催生婆”,省却了“十月怀胎”的过程,在一夜之间就分娩出鲜活的生命。枯草衰叶,一下子就有了水灵灵的生意,有了绿,有了芽,有了蓓蕾,很快就有了肆意疯长的绿叶,有了鲜花的怒放,有了一日比一日更甚的蓬勃的生命气象。它们的到来竟然让人体会不出春姑娘应有的腼腆、局促;相反,越发变得局促起来的却是我们自己。

④鸟也是那时候陡然出现在我们视野的。整个一冬天,除了几只饥饿的麻雀和令人讨厌的乌鸦外,很少见到鸟。但这时候,所有的鸟突然间都冒了出来。它们心情莫名其妙地愉快,踌躇满志,一个个迈着轻快的步伐,沉湎在春风里,演奏起春天的大合唱。喜悦之情溢于言表。

⑤春水泛滥,这是春天的另一种更快的速度。它积蓄在一口池塘里,不知怎么就贮存了那么大的力量,几天就将池塘里的水涨得满满的,春心迷荡;它明净而飞快地奔泻在溪流里,急溜溜的,像是要赶赴春天的一场宴会。如果它奔流在大江里,那速度就快得有些凶猛的意味了,后来连它自己也控制不住。它奔腾、它咆哮、它一泻千里,势不可挡,最后它自己也被这种速度吓坏了。

⑥对于春天,人们一般都沉迷在一片美丽妖娆的景象之中,习惯上看到的是小麦的生长,却无心关注它拔节的速度;看到繁花满地,春风荡漾,收获的也是一大把喜悦的心情。生活给人展示的往往都是这种表面上的假相,春天真实的速度反而被掩盖住了。因此在春天,人们的生活一开始就运行在错误的轨道上。看上去春天很美丽,但那凶猛的春水却一下子就冲垮了我们建立在错误基础上的大堤,倏然远去。这就是我们不愿,却不得不经常看到的事实。

⑦雪莱说:“冬天到了,春天还会远吗?”许多人对此充满了信念,其实撇开理性,雪莱仅仅是叫我们提防着——春天的速度。

(节选自《散文选刊》2008年第3期)

小题1:文中写春天的速度具体体现在哪几个方面,请加以回答。(4分)

小题2:请解释“它们的到来竟然让人体会不出春姑娘应有的腼腆、局促;相反,越发变得局促起来的却是我们自己”一句话在文中的含意。(4分)

小题3:请赏析下面两个句子的艺术效果。(6分)

(1)轻轻地梳理,就飘逸起千万缕秀发,暄软得像一团云絮,既没有夏季风那样的燥热,也没有冬天北风呼啸着的那样坚硬,却让人感到有一种措手不及。(3分)

(2)它们心情莫名其妙地愉快,踌躇满志,一个个迈着轻快的步伐,沉湎在春风里,演奏起春天的大合唱。(3分)

小题4:对于雪莱的诗句,历来有传统的解读,而本文作者在最后一段却作了另一种解读。你认为本文的解读有道理吗?为什么?(6分)

参考答案:

小题1:(4分)春天的风让人感到措手不及;花花草草上有了一日比一日更蓬勃的生命气象;鸟突然间都冒了出来;春水泛滥。(每点1分)

小题2:因为速度太快,本应腼腆不好意思的春姑娘让人感到风风火火,本应逐渐变化的春天的景象让人感觉变化太迅捷突然;因为速度太快,人们还没有心理准备,所以感到了局促不安。(每点2分)(4分)

小题3:(1)运用了比喻和对比的手法,生动地表现了春风柔和、流畅和速度快的特点。(比喻、对比各1分,春风的特点1分,“柔和、流畅和速度快”少一点则这一点不得分。)

(2)运用了拟人的手法,通过对鸟的神态和动作的描写,形象地表现出鸟在春天到来时的欣喜之情。(3分,每点1分)

小题4:(1)没道理。(2分)雪莱的诗句意思是说困难来了,胜利也就快来了,启发人们在困难时看到胜利,增强信心,坚持奋斗。本文却说成让人提防春天的速度,好象是提防着胜利的到来,与原诗句毫不相干,所以没道理。(分析有理有据,因果关系明确得4分)

(2)有道理。(2分)既然冬天到了春天不会远,也就是说春天来得很快,那么春天来了以后夏天也就不会远,春天也会很快过去。作者的意思是,无论是困难还是胜利都会很快远去,特别是在胜利的时候,人们往往只醉心于胜利的喜悦,却忘记了它会远去,因而不珍惜它,不做应有的准备。所以作者这样解读,意在提醒人们注意。(分析有理有据,因果关系明确得4分)

本题解析:

小题1:无

小题2:无

小题3:无

小题4:无

本题难度:一般

4、阅读题 街

沈从文

有个小小的城镇,有一条寂寞的长街。

那里住着许多人家,却没有一个成年的男子。因为那里出了一个土匪,所有男子便都被人带到一个很远很远的地方去,永远不再回来了。他们是5个10个用绳子编成一连,背后一个人用白木梃子敲打他们的腿,赶到别处去为军队搬运军火。他们为了“国家”应当忘了“妻子”。

大清早,各个人家从梦里醒来了。各个人家开了门,皆飞出一群鸡,跑出一些小猪。随后男女小孩子出来站在门槛上撒尿,或蹲到门前撒尿。随后便是一个妇人,提了小小的木桶,到街市尽头去提水。有狗的人家,狗皆跟着主人身前身后摇着尾巴,也时时刻刻照规矩在人家墙基上抬起一只腿撒尿,又赶忙追到主人前面去。这长街的早上并不寂寞。

当白日照到这长街时,这一条街静静的像在午睡,什么地方柳树桐树上有新蝉单纯而又倦人的声音。许多小小的屋里,湿而发霉的土地上,头发干枯脸儿瘦弱的孩子们,皆蹲在土地上或伏在母亲身边睡着了。做母亲的全按照一个地方的风气,当街坐下,织男子们束腰用的板带过日子。用小小的木制手织机,固定在房角一柱上,一面伸出憔悴的手来,敏捷地把手中犬骨线板压着手织机的一端,退着粗粗的棉线,一面用一个棕叶刷子为孩子们拂着蚊蚋。带子成了,便用剪子修理那些边沿,等候每5天来一次的行贩,照行贩所定的价钱,把已成的带子收去。

有时这些妇人把工作停顿下来,遥遥地谈着一切。最小的孩子饿哭了,就拉开衣的前襟,抓出枯瘪的乳头,塞到那些小小的口里去。她们谈着手边的工作,谈着带子的价钱和棉纱的价钱,谈到麦子和盐,谈到鸡的发瘟,猪的发瘟。

街上也常常有穿了红绸子大裤过身的女人,脸上抹胭脂擦粉,小小的髻子,光光的头发。到这时,小孩子便大声喊着看新娘子。大家完全把工作放下,站到门前望着,望到看不见新娘子的背影时才重重地换了一次呼吸,回到自己的工作凳子上去。长街在日里也仍然不寂寞。

街上有时什么人来信了,许多妇人皆争着跑出去,看看是什么人从什么地方寄来的。她们将听那些识字的人,念信内说到的一切。小孩子们同狗,也常常凑热闹,追随到那个人的家里去。但信中有时却说到一个人死了的这类事,于是身为主人的妇人便伏在堂屋里哭泣,另外一些妇人便代为照料孩子,买豆腐,买酒,买纸钱,于是不久大家都知道那家男人已死掉了。

街上到黄昏时节,常常有妇人手中拿了小小的笸箩,放了一些米,一个蛋,低低地喊出了一个人的名字,慢慢地从街这端走到另一端去。这是为不让小孩子夜哭发热,使他在家中安静的一种方法。长街上这时节也不寂寞的。

黄昏里,街上各处飞着小小的蝙蝠。望着天上的云,同归巢还家的老鸹,背了小孩子们到门前站定了的女人们,一面摇动背上的孩子,一面总轻轻地唱着忧郁凄凉的歌,愉悦到心上的寂寞。

“爸爸晚上回来了,回来了,因为老鸹一到晚上也回来了!”

远处山上全紫了,土城擂鼓起更了,低低的屋里,有小小油灯的光,可以画出屋中的一切轮廓,听到筷子的声音,听到碗盏磕碰的声音……但忽然间小孩子又哇地哭了。

爸爸没有回来。有些爸爸早已不在这世界上了,但并没有信来。有些临死时还忘不了家中的一切,便托人带了信回来。得到信息哭了一整夜的妇人,到晚上便把纸钱放在门前焚烧。红红的火光照到街上人家的屋檐,照到各个人家的大门。见到这火光的孩子们,也照例十分欢喜。长街这时节也并不寂寞的。

阴雨天的夜里,天上漆黑,街头无一个灯。狼在土城外山嘴上嗥着,用鼻子贴近地面,如一个人的哭泣,地面仿佛浮动在这奇怪的声音里。什么人家的孩子在梦里醒来,吓哭了,母亲便说:“莫哭,狼来了,谁哭谁就被狼吃掉。”

卧在土城上高处木棚里老而残废的人,打着梆子。这里的人不需明白一个夜里有多少更次,且不必明白半夜里醒来是什么时候。那梆子声音,只是告给长街上的人家,狼已爬进土城到长街,要他们小心一点儿门户。

一到阴雨的夜里,这长街更不寂寞,因为狼的争斗,使全街热闹了许多。冬天若夜里落了雪,则早早起身的人,开了门,便可看到狼的脚印,同糍粑一样印在雪里。

一九三一年五月十日

小题1:本文叙事从第一天清早开始到第二天早晨结束,这样安排有什么好处?(4分)

小题2:开篇说长街“寂寞”,然后又多次说长街“不寂寞”,这样写并不矛盾。为什么?(6分)

小题3:作者写孩子们“大声喊着看新娘子”与见到女人烧纸钱的火光“也照例十分欢喜”,各有什么目的?(4分)

小题4:结尾几段写野狼有什么深意?其中运用了哪些写作手法?(6分)

参考答案:

小题1:从早到中,到晚,到夜,再到早,前后呼应,思路清晰,便于按照时间顺序组织材料(2分),便于表现女人们日复一日地处于这种痛苦生活之中的情形(2分)。

小题2:⑴开头说长街“寂寞”,在于揭示长街“寂寞”的社会原因(1分),同时点明女人们生活的寂寞(1分),且奠定全文基调(领起全篇)(1分)。⑵女人们单独担起持家养子的重负,(且要承担思念丈夫与祭奠丈夫的痛苦,还要防范野狼袭击),昼夜忙碌(1分),所以长街并“不寂寞”;作者借“不寂寞”反衬(2分)“寂寞”(使“寂寞”程度更重)。

小题3:⑴营造女人一生中最幸福――做新娘子――的情景(1分),以反衬长街中女人们寂寞悲凉的生活(1分)。⑵表现(反衬)悲惨情景(2分)(小孩子们愈是喜欢,其情景越是悲惨;以乐景写哀,倍增其哀)。

小题4:野狼居然上街市,靠残废人打更防范,烘托长街(男子远去,只剩老幼残妇)的萧条寂寞(1分),从一个侧面控诉军阀混战(穷抓壮丁)给人民带来的灾难(2分)。比喻(“如一个人的哭泣”)、比拟(“地面仿佛浮动在这奇怪的声音里”),细节描写(“狼的脚印,同糍粑一样印在雪里”)、景物描写(“天上漆黑,街头无一个灯”)烘托寂寞情景。视觉、听觉(狼嗥、敲梆)相结合。(答一点给1分,给足3分为止)

本题解析:

小题1:本文叙事从第一天清早开始到第二天早晨结束,从时间上来说,按照时间先后顺序,历时一天的时间,日复一日,年复一年,思路清晰,表现女人们日复一日地处于这种痛苦生活之中的情形。

点评:小说的叙述顺序注意有顺叙、倒叙、插叙、补叙等,顺叙是按照时间先后顺序来写,思路清晰,情节发展脉络分明;倒叙是先写成结局,然后在按先后顺序来写,这样容易给读者设置悬念;插叙是对主要情节作必要补充,使情节更加完整,内容更加丰满。

小题2:开头说长街“寂寞”,是指土匪为搬运军火抓走所有成年男子,只剩下女人及其孩子,写出了女人生活的寂寞,从而为全文奠定的悲凉的感情基调。长街并“不寂寞”是指:女人们要照顾孩子,要承担思念丈夫与祭奠丈夫的痛苦,还要防范野狼袭击,非常辛苦,几乎没有时间去想念丈夫。同时,作者借“不寂寞”反衬 “寂寞”,更突出了全文悲凉的意味。

点评:理解文中重要词语的含义必须联系词语的具体语境,结合作者观点、文章主题从所在的句、段上下文中去找对应的阐释。

小题3:写孩子们“大声喊着看新娘子”,并且表现了新娘子的美丽和幸福时刻,与长街中女人的寂寞形成鲜明的对比,以反衬长街中女人们寂寞悲凉的生活。见到女人烧纸钱的火光“也照例十分欢喜”: 女人烧纸钱本身是非常痛苦的一件事,可是孩子们反而以此为乐,这是反衬的手法,更加重了凄凉的意味。

点评:要准确把握写作意图必须了解创作背景及创作心理,这些对隐去了作者的考试文本来说是很难做到的。当然,有些作品会明示自己的现实针对性,这主要指议论文;有时命题者会提供文本的写作时间,这等于是在提醒我们作者创作的时代背景及可能的创作意图。对这些信息我们要多加关注。

小题4:文章结尾写到狼晚上在土山上嚎叫,写狼要上街市,这些都是为了突出土城的萧条落寞,从侧面控诉穷抓壮丁给人民带来的灾难。从手法上来看,“如一个人的哭泣”运用比喻的修辞手法;“地面仿佛浮动在这奇怪的声音里”把地面当做会动的事物来写,运用了比拟的手法;听到狼嗥、敲梆,看到狼脚印,听觉和视觉相结合;“狼在土城外山嘴上嗥着,用鼻子贴近地面,如一个人的哭泣,地面仿佛浮动在这奇怪的声音里。”运用细节描写。

点评:本题更侧重的考查表现手法,在分析文本表现手法时,要注意联系已有知识,比如各种抒情方式、各种修辞手法、语言特点等,不仅要掌握这些手法,还要熟悉它们的效果。如比喻的修辞效果是生动形象;拟人的修辞效果是描绘形象,表意丰富;夸张的修辞效果是增强感染力,创设意境等。这些都需要平时善于积累,善于归纳。

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下文,完成文后各题。

“和”之内涵与定位?李中华

春秋战国,是中国历史上的大变动时期。随着该时期政治、经济、文化的发展,“和”的理念也逐渐趋于成熟。其成熟的重要标志,主要体现在两个方面:其一是“和”与“同”两个范畴的对举;二是“和实生物”与“和而不同”这两个重要命题的提出。

“和”与“同”两个概念的对举,是由西周末年郑国的史官史伯提出来的。据《国语?郑语》,郑桓公问史伯:“周其弊乎?”史伯回答说:“恐怕要必然走向衰败”。衰败的主要原因,是周的统治者“去和而取同”,即没有处理好“和”与“同”的关系,一味地追求“同”而抛弃“和”。在史伯看来,“和”与“同”是内涵不同的两个概念。“和”是“以它平它”,即不同的东西相加所形成的共同体;而“同”则是“以同裨同”,即相同的东西再加上相同的东西,无论加多少,最后还是绝对的单一体。因此,“和”体现的是由不同因素构成的事物多样性的统一,而“同”则是由相同因素构成的事物单一性的简单同一。多样性的统一,能够使这个共同体“丰长而物归之”,即丰富、发展并生成新东西。而单一性的简单同一,则只能是“同则不继”。《说文》:“继者,续也。”因此,“不继”则为“绝”,即不能产生任何新东西,从而使单一的同一体走向衰亡和灭绝。

史伯认为,这样的道理随处可见::如“声一无听,物一无文,味一无果,物一不讲”。一种声音构不成动听的音乐,一种颜色构不成美丽的图画,一种味道构不成美味佳肴,一种事物则无从比较。

可见,“和”与“同”是既有联系又有区别的一对范畴,只有在两者对举的情况下,才能更好地理解“和”的内涵,这体现了中国哲学的和谐理念所包含的辩证思维逻辑。“和”是万物生成发展的根据,也是事物存在发展的内在动力,这也就是史伯提出的“和实生物”这一命题的确切涵义。

春秋时期的思想家晏婴,发挥了史伯提出的“和实生物”的思想,进一步扩展和深化了“和同之辨”的内容。据《左昭?二十年》载:晏婴在回答齐景公“和与同异乎”的问题时,明确指出“和与同异”。他认为,“和”好比做羹汤或弹奏音乐,只有“济其不及,以泄其过”,方能成为美味佳羹或动听的乐曲。如果一味地“以水济水,谁能食之?若琴瑟之搏一,谁能听之?同之不可也如是”。

晏婴以五味相济、五音相和的例子来说明“和同之异”“济其不及,以泄其过”,即后来儒家所谓的“中庸”。意谓如果一道羹汤味道太淡,就增加调料,如果太浓,就加水冲淡。这样才能使汤的味道平正适中而增加食欲。如果用清水去调剂清水,谁还能去喝它呢?也如同琴瑟,如果老是弹一种音调,谁还能听它呢?由此晏婴得出一个结论:“同之不可也如是。”

春秋末期,处于社会急剧分化、急剧变动中的孔子,继史伯、晏婴等思想家的“和同之辨”,更明确地提出“君子和而不同,小人同而不和”,即后来所称的“和而不同”的哲学命题,把殷周以来蕴涵在六经之中丰富的“和”的思想资源,引进到儒家的思想体系之中,从而进一步启发了先秦诸子对“和”的深入讨论,遂使“和”或和谐理念成为中华文化的公共话语,并成为中华民族共同的价值取向。

(《新华文摘》2009年第1期)

小题1:根据文意,下列说法错误的两项是(?)(5分)

A.史伯提出“和”与“同”两个概念,标志着“和”的理念趋于成熟。

B.史伯认为周必然走向衰败的主要原因是周的统治者“去和而取同”。

C.“和同之辨”体现了中国哲学和谐理念所包含的辩证思维逻辑。

D.晏婴说“济其不及,以泄其过”的意思是“如果一道羹汤味道太淡,就增加调料,如果太浓,就加水冲淡”。

|