微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

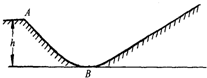

1、简答题 如图所示,质量m=70kg的运动员以10m/s的速度,从高h=10m的滑雪场A点沿斜坡自由滑下,AB段光滑.求:(取g=10m/s2)

(1)运动员到达最低点B时的速度大小;

(2)若运动员继续沿右边斜坡向上运动,在向上运动的过程中克服阻力做功3500J,求他能到达的高度.

参考答案:(1)AB段光滑,取地面为零势能面,由机械能守恒可以得,

? mgh+12mV02=12mV2,

所以 V=

本题解析:

本题难度:一般

2、简答题 如图所示,光滑斜面的底端?a与一块质量均匀、水平放置的平板光滑连接,平板长为?2L,L=1m,其中心C固定在高为R的竖直支架上,R=1m,支架的下端与垂直于纸面的固定转轴O连接,因此平板可绕转轴O沿顺时针方向翻转.求:

(1)在斜面上离平板高度为h0处放置一滑块A,使其由静止滑下,滑块与平板间的滑动摩擦系数μ=0.2,为使平板不翻转,h0最大为多少?

(2)如果斜面上的滑块离平板的高度为h1=0.45m,并在h1处先后由静止释放两块质量相同的滑块A、B,时间间隔为△t=0.2s,则B滑块滑上平板后多少时间,平板恰好翻转.

参考答案:

(1)根据动能定理,得μmgR=mgx,

可得x=0.2m,

又μmg(L-x)R=mgh0,

得h0=0.16m?

(2)动能定理可得,mgh1=12m0v2?

得v0=

本题解析:

本题难度:一般

3、选择题 如图所示,在抗洪救灾中,一架直升机通过绳索,用恒力F竖直向上拉起一个漂在水面上的木箱,使其由水面开始加速上升到某一高度,若考虑空气阻力而不考虑浮力,则在此过程中,以下说法正确的有?

A.力F所做功减去木箱克服阻力所做的功等于木箱重力势能的增量

B.木箱克服重力所做的功等于其重力势能的增量

C.力F、重力、阻力,三者合力所做的功等于木箱动能的增量

D.力F和阻力的合力所做的功等于木箱机械能的增量

参考答案:BCD

本题解析:由于木箱只受到拉力F、重力G和空气阻力的作用,由动能定理得,三个力做功的代数和等于木箱动能的增加量,故C正确;又因为木箱在上升,故木箱克服重力所做的功等于其重力势能的增量,B是正确的;A错误;力F和阻力的合力所做的功等于木箱动能的增加量与重力势能的增加量的和,即等于机械能的增量,D也是正确的。

本题难度:一般

4、计算题 (16分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内。可视为质点的物块从A点正上方某处无初速下落,恰好落人小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出。已知物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的9倍,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落人圆弧轨道时的能量损失。求

(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍;

(2)物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ。

参考答案:(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的4倍。

(2)μ= 0.3

本题解析:

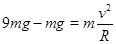

(1)设物块的质量为m ,其开始下落处酌位置距BC的竖直高度为h,到达8点时的速度为v,小车圆弧轨道半径为R 。由机械能守恒定律,有

?①

?①

根据牛顿第二定律,有

?②

?②

解得H = 4R?③

即物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的4倍。

(2)设物块与BC间的滑动摩擦力的大小为F,物块滑到C点时与小车的共同速度为v,物块在小车上由B运动到C的过程中小车对地面的位移大小为s 。依题意,小车的质量为3 m ,BC长度为10 R 。由滑动摩擦定律,有

F = μmg?④

由动量守恒定律,有

mv = (m + 3 m),?⑤

对物块、小车分别应用动能定理,有

F(10 R + s)="="  mv′2-

mv′2- mv2?⑥

mv2?⑥

Fs ="="  (3 m)v′2- 0?⑦

(3 m)v′2- 0?⑦

解得

μ= 0.3?⑧

评分标准:,

(1)8分,①、②式各3分,③式2分;

(2)8分,⑤、⑥、⑧式各2分,④、⑦式各1分。

本题难度:一般

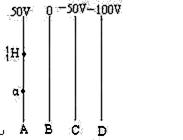

5、选择题 如图所示,A、B、C、D是某匀强电场中的4个等势面,一个质子和一个α粒子(电荷量是质子的2倍,质量是质子的4倍,质子和α粒子的重力及其相互作用忽略不计)同时在A等势面从静止出发,向右运动,当到达D面时, 电场力做功之比为 ??,它们的速度之比为?。

参考答案:1∶2? :1

:1

本题解析:质子的电荷量为e,α粒子的电荷量为2e,粒子从A等势面从静止出发,向右运动,当到达D面过程中电场力所做的功W=qU,故电场力对质子 和α粒子所做的功之比为W1:W2=q1:q2=1:2;由动能定理知电场力功等于粒子获得的动能,故动能之比EK1:EK2=1:2,所以速度之比v1:v2=

和α粒子所做的功之比为W1:W2=q1:q2=1:2;由动能定理知电场力功等于粒子获得的动能,故动能之比EK1:EK2=1:2,所以速度之比v1:v2= :1

:1

本题难度:一般