微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、选择题 下列试验设计能够达到目的

A.A

B.B

C.C

D.D

参考答案:B

本题解析:分析:A.亚硫酸根离子在酸性条件下可与硝酸根离子发生氧化还原反应;

B.铵盐和强碱在加热条件下反应生成氨气,氨气具有碱性;

C.检验是否完全水解,应加入碘水;

D.溴乙烷在碱性条件下水解,检验是否生成溴离子,应在酸性条件下.

解答:A.亚硫酸根离子在酸性条件下可与硝酸根离子发生氧化还原反应生成硫酸根离子,不能观察到沉淀溶解,故A错误;

B.铵盐和强碱在加热条件下反应生成氨气,氨气具有碱性,使湿润红色石蕊试纸变蓝,故B正确;

C.用氢氧化铜浊液可检验是否水解,应用碘水检验水解是否完全,故C错误;

D.水解后应调节溶液至酸性,否则不能观察到沉淀的生成,故D错误.

故选B.

点评:本题考查较为综合,涉及离子的检验等性质方案的评价,题目侧重于反应原理以及实验操作的严密性的考查,题目难度中等,注意相关物质的性质的异同.

本题难度:一般

2、选择题 下列结论可靠的是

A.试液?白色沉淀沉淀不溶解结论:试液中一定含SO42-

B.气体无色气体白色沉淀结论:原气体一定是CO

C.溶液冒白雾白烟结论:原溶液一定是浓盐酸

D.有色溶液变红色?结论:原溶液中一定含Fe3+

参考答案:D

本题解析:分析:A.原溶液中可能存在银离子;

B.气体可能为甲烷等含碳元素的物质;

C.溶液可能为浓硝酸;

D.铁离子遇KSCN溶液,溶液变为血红色.

解答:A.因硫酸钡、氯化银都是不溶于水、不溶于酸的白色沉淀,则原溶液中可能有硫酸根离子或银离子,但二者不能同时存在,故A错误;

B.因含碳的气体物质燃烧也能生成二氧化碳,如甲烷等,则原气体不一定为CO,故B错误;

C.因浓盐酸、浓硝酸都容易挥发,且都能与氨气反应生成固体,则原溶液可能为浓硝酸或浓盐酸,故C错误;

D.含铁离子的溶液显黄色,加KSCN溶液,溶液变为血红色,则原溶液中一定有Fe3+,故D正确;

故选D.

点评:本题考查常见离子的检验及物质的性质,熟悉现象与发生的化学反应的关系即可解答,题目难度不大,注意B为解答的易错点.

本题难度:困难

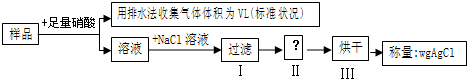

3、选择题 某同学设计如下实验,测量m克铜银合金样品中铜的质量分数:

下列说法中错误的是

A.收集到的V?L气体为?NO

B.若缺少操作Ⅱ,会导致实验结果偏小

C.被铜银合金还原的硝酸可能为?

D.依据m、V不能确定铜的质量分数

参考答案:D

本题解析:分析:A、由流程图可知,实验用排水法收集气体,二氧化氮能与水反应生成NO,故金属与硝酸反应生成气体不能是NO或NO2或NO、NO2,最后收集的气体为NO;

B、由流程图可知,溶液中加入氯化钠,将银离子转化为氯化银沉淀,通过测定氯化银沉淀的质量,计算银的质量,进而计算铜的含量,操作Ⅱ是在过滤之后,烘干之前,由于过滤后的氯化银附着一些离子,应洗涤附着的物质,防止测定的氯化银的质量增大;

C、被还原的硝酸全部生成为NO,计算NO的物质的量,再根据N原子转移守恒计算被还原的硝酸;

D、由流程图可知,实验原理为,在反应后溶液中加入氯化钠,将银离子转化为氯化银沉淀,通过测定氯化银沉淀的质量,计算银的质量,进而计算铜的含量.

解答:A、由流程图可知,实验排水法收集,二氧化氮能与水反应生成NO,故金属与硝酸反应生成气体不能是NO或NO2或NO、NO2,最后收集的气体为NO,故A正确;

B、由流程图可知,溶液中加入氯化钠,将银离子转化为氯化银沉淀,通过测定氯化银沉淀的质量,计算银的质量,进而计算铜的含量,操作Ⅱ是在过滤之后,烘干之前,由于过滤后的氯化银附着一些离子,应洗涤附着的物质,防止测定的氯化银的质量增大,导致合金中银的质量增大,铜的质量偏小,测量铜的含量偏低,故B正确;

C、生成的气体是NO,物质的量为 =

= mol,根据原子转移守恒可知被还原的硝酸为

mol,根据原子转移守恒可知被还原的硝酸为 mol,故C正确;

mol,故C正确;

D、氯化银的质量为wg,利用Ag守恒计算合金中银的质量,合金质量减去Ag的质量为Cu的质量,可以确定Cu的质量分数,故D错误;

故选D.

点评:本题考查学生对实验原理的理解、物质组成的测定等,难度中等,理解原理是关键,需要学生具有扎实的基础知识与综合运用知识分析解决问题的能力.

本题难度:困难

4、选择题 下图所示的实验方法、装置或操作完全正确,且能达到目的是

A.? 从苯酚中分离出苯

B.?制取并收集氨气

C.? 收集NO气体

D.配制一定物质的量浓度

参考答案:C

本题解析:分析:A、苯酚和苯混溶不能分层;

B、氨气极易溶于水乙发生倒吸;

C、一氧化氮易被氧气氧化,难溶于水,不能用排空气法收集,可以利用排水集气收集;

D、浓硫酸溶解溶液温度升高,容量瓶不能用来溶解稀释物质;

解答:A、分液漏斗是分离互不相溶的液体,苯酚和苯混溶不能分层,不能分离,故A错误;

B、氨气比空气轻,极易溶于水,用向下排气法收集,氨气污染空气需要进行尾气吸收,装置中导气管易倒吸,为防止倒吸,烧杯中应为水和四氯化碳,导气管通入下层的四氯化碳,故B错误;

C、一氧化氮易被氧气氧化,难溶于水,不能用排空气法收集,可以利用排水集气收集;气体通入导气管短进长出,符合实验要求,故C正确;

D、容量瓶是准确配制一定浓度溶液的准确量具,不能用来溶解物质,浓硫酸溶于水溶液温度升高,故D错误;

故选C.

点评:本题考查了实验基本操作的注意问题和操作规范,物质性质的分析判断是解题关键,题目较简单.

本题难度:一般

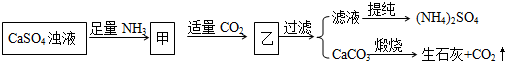

5、选择题 某工厂用CaSO4、H2O、NH3、CO2制备(NH4)2SO4,其工艺流程如下:下列推断不合理的是

A.往甲中通入CO2有利于(NH4)2SO4的生成

B.生成lmol(NH4)2SO4至少消耗2molNH3

C.可采用加热蒸干的方法从滤液中提取(NH4)2SO4晶体

D.CaCO3煅烧所得的CO2可以循环使用

参考答案:C

本题解析:分析:A、往CaSO4悬浊液中加入NH3后,发生反应如下:CaSO4+2NH3+2H2O Ca(OH)2+(NH4)2SO4,向其中加入CO2,根据平衡移动原理分析.

Ca(OH)2+(NH4)2SO4,向其中加入CO2,根据平衡移动原理分析.

B、根据氮元素守恒思想可以确定生成一定量的硫酸铵消耗氨气的物质的量.

C、(NH4)2SO4是强酸弱碱盐,容易水解,最后生成的(NH4)2SO4不可直接加热蒸干溶液得到.

D、生成的CaCO3又可煅烧制取CO2可以在第二步循环利用.

解答:A、往CaSO4悬浊液中加入NH3后,发生反应如下:CaSO4+2NH3+2H2O Ca(OH)2+(NH4)2SO4,向其中加入CO2可以生成CaCO3,平衡向正方向移动,有利于(NH4)2SO4的生成,故A正确;

Ca(OH)2+(NH4)2SO4,向其中加入CO2可以生成CaCO3,平衡向正方向移动,有利于(NH4)2SO4的生成,故A正确;

B、根据氮元素守恒可知,生成lmol(NH4)2SO4至少消耗2molNH3,故B正确;

C、(NH4)2SO4是强酸弱碱盐,容易水解,如果直接蒸干滤液,加热蒸干只能得到(NH4)2SO4、NH4HSO4等混合物,得不到纯净的(NH4)2SO4,故C错误;

D、生成的CaCO3又可煅烧制取CO2可以在第二步循环利用,故D正确.

故选:C.

点评:本题主要考查学生对工艺流程原理理解、盐的水解等,难度不大,要求学生具有分析和灵活应用知识解决问题的能力.

本题难度:一般