微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、实验题 已知H2的爆炸极限是4.0%~74%(体积分数)。某 H2中含有0.8%(体积分数)的O2,甲学生用它还原CuO,设计了如下图所示装置(夹持装置已略去)。

请回答下列问题:

(1)实验开始,应将酒精灯放在a管的____(填“左端” “中间”或“右端”)。然后,使酒精灯缓缓向另一端移动,以保证CuO完全被还原。

(2)a管右端略向下倾斜的原因是________。 a管中石棉绒的作用是____。 b管中Cu网的作用是____。

2、实验题 某研究性学习小组对过量炭粉与氧化铁反应的气体产物成分进行研究。

(1)提出假设?

①该反应的气体产物是CO2。 ②该反应的气体产物是CO。 ③该反应的气体产物是_____。

设计方案?

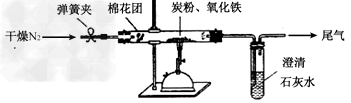

如图所示,将一定量的氧化铁在隔绝空气的条件下与过量炭粉完全反应,测定参加反应的碳元素与氧元素的质量比。

(2)查阅资料

氮气不与碳、氧化铁发生反应。实验室可以用氯化铵饱和溶液和亚硝酸钠(NaNO2)饱和溶液混合加热反应制得氮气。请写出该反应的离子方程式__________________。

(3)实验步骤 ?

①按上图连接装置,并检查装置的气密性,称取3.20g氧化铁、2.00g碳粉混合均匀,放入48.48g的硬质玻璃管中;

②加热前,先通一段时间纯净干燥的氮气;

③停止通入N2后,夹紧弹簧夹,加热一段时间,澄清石灰水(足量)变浑浊;

④待反应结束,再缓缓通入一段时间的氮气。冷却至室温,称得硬质玻璃管和固体总质量为52.24g; ?

⑤过滤出石灰水中的沉淀,洗涤、烘干后称得质量为2.00g。

步骤②、④中都分别通入N2,其作用分别为____________________

(4)数据处理

试根据实验数据分析,写出该实验中氧化铁与碳发生反应的化学方程式______________

(5)实验优化?

学习小组有同学认为应对实验装置进一步完善。?

①甲同学认为:应将澄清石灰水换成Ba(OH)2溶液,其理由是_______________。 ?

②从环境保护的角度,请?你再提出一个优化方案将此实验装置进一步完善__________。?

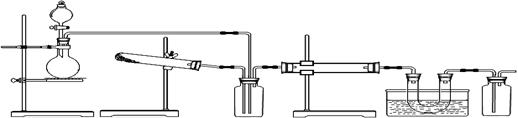

3、实验题 (18分)下图为某套实验装置示意图,无法看到实验说明,加热装置已经省略。

A? B? C? D? E? F

甲同学认为此套装置用于合成物质X, D处盛放V2O5,E处冰水冷却的U型管中有固体X出现。

(1)事实上此装置所附实验说明符合甲同学的推断,那么X的化学式是?,C装置中盛放的液体药品是?。

(2)甲同学方案中为了提高A装置产物的转化率,可以增大B装置产物的通入量。要知道A、B两个装置产物的通入量哪个大,可通过观察?得知。

(3)若F装置中盛放的药品是?。本实验有无不妥之处?如有请答出改进方案;若无,此问可不答_?。

乙同学认为此套装置用于合成物质Y,D处盛放铂铑合金网,E处冰水冷却的U型管中有红棕色气体Y生成且越接近U型管底部颜色越浅。对于A处,乙认为没有加热装置。

(4)若要用上述装置完成乙同学所认为的实验,C处所起作用与合成X时最初所起作用一致,那么C处的广口瓶应改为?,所装药品为?。

(5)写出乙同学认为的D装置中发生反应的化学方程式?。

(6)为什么此时U型管中的红棕色气体越接近管底颜色越浅?

?

4、实验题 某品牌消毒液包装说明的部分内容摘录如下:主要有效成分为次氯酸钠,有效氯含量8 000 mg/L~10 000 mg/L。可用于各类家居用品、餐具、棉织衣物等的消毒,对彩色织物可能有褪色作用。切勿用于丝绸、毛、尼龙、皮革、油漆表面,勿用于铝、铜、碳钢制品。本品须密封,置阴凉暗处保存。请完成以下实验探究过程:

(一)阅读材料,获取信息

(1)推测该消毒液的酸碱性:________,原因是(用离子方程式表示)________。

(2)该消毒液还具有的化学性质是_____性和_____性。

(3)从该消毒液的保存要求分析,导致其失效的外界因素主要是_____。

(二)确定要研究的问题

该消毒液对碳钢制品是否有腐蚀作用?

(三)设计方案,实施探究

用烧杯取少量样品,将一根光亮的铁钉放入烧杯,浸泡一段时间。对可能产生的现象有如下假设:假设①:有明显现象;假设②:无明显现象。

(4)基于假设①,结论是铁钉被腐蚀,预期的实验现象是__________。

(5)基于假设②,结论是______________________。

5、选择题 对下列实验现象的解释正确的是( )

| 选项 | 实验现象 | 解释

A

Cl2可使含有酚酞的氢氧化钠溶液褪色

干燥的氯气具有漂白性

B

某溶液中加入硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成

说明该溶液中含有SO42-

C

SO2可使酸性KMnO4溶液褪色

SO2具有漂白性

D

浓硝酸在光照下颜色变黄

浓硝酸不稳定

|

A.A

B.B

C.C

D.D