微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

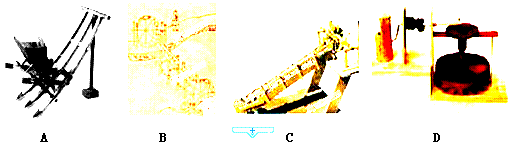

1、判断题 下列生产工具不属于同一类的是(?)

参考答案:D

本题解析:本题考查学生读图分析能力。从内容看前三者是与农业相关的工具,而第四幅图与

农业无关。

本题难度:一般

2、判断题 古今中外的政权十分重视救灾、减灾和社会保障体系的建设。阅读下列材料,回答问题:

? 材料一:(宋淳熙十二年)淮水冰,断流。是冬大雪。自十二月至明年正月,或雪,或霰(xiàn,小冰粒),或雹或雨水,冰冱(hù,冻)尺余,连日不解。台州雪深丈余,冻死者甚众。?

——《宋史》卷

?(及至宋)陂湖之利日脧(juān,减少)月削……昔之曰江、曰湖、曰草荡者,今皆田也。

——《续文献通考》卷3

(1)作为史料,围绕自然灾害,材料一给我们提供了宋朝哪些主要信息??

? _____________________________________________________________________________________

? _____________________________________________________________________________________

? 材料二:为了保障救灾措施的有效实施,从中央到地方各级政府成立了一些官办救灾机构,并在救灾工作中发挥了最为重要的作用。……与官办救灾机构不同的是,民办救灾机构的钱粮等救助元素或房屋、土地等不动产主要来源于民间,或来源于国民的义务纳输,或来源于乡绅、商贾的捐助。……在救灾过程中,(政府)采取了一系列措施。一是实施国家减灾工程,兴修水利以防御水灾旱灾造成的损失;二是增加国家或民间村社的粮食储备,以应不时之需。

?——《中国传统救灾体系刍议》2006年第10期《新华文摘》

(2)据材料二,指出中国古代救灾、减灾的主要特点。

? ____________________________________________________________________________________

? 材料三:19世纪末20世纪初,主要资本主义国家在社会领域进行了多方面调整。如英国1909年颁布的一项法案授权成立工资管理处,负责确定在“流汗行业”工人的最低工资;另一项法案授权成立一个行业管理局,为失业者提供就业信息;1911年提出国家保险法案,对失去健康和生病者提供了保险。法国1892年的法律为所有工人确定了最大限度的工作时间10小时;1893年的法律为工人繁荣安全和健康作了充分的规定,同时还保障工人及其家属的免费医疗。德国也先后颁布了“疾病保险法”、“意外工伤保险法案”、“老年及残疾保险法”,保障工人的权益。

——吴于廑主编《世界史·近代史》

(3)依据材料三,指出西方国家确立福利制度的方式。结合所学知识,分析其成因。这一制度的确立有何积极作用?

? ____________________________________________________________________________________

? ____________________________________________________________________________________

? ____________________________________________________________________________________

? ____________________________________________________________________________________

参考答案:

(1)信息:受害情况(冰雪等灾害、严寒天气、灾害严重);人员伤亡严重;造成灾害的原因是围湖、围江垦田。

(2)特点:政府救济与民间救济相结合;救灾与减灾相结合。

(3)确立方式:通过立法形式(或社会保障和保险制度、政策等)保障劳动者权益。

成因:工业革命后工人受剥削沉重,工人运动兴起;统治阶级维护政权的需要;人权观念加强和民主政治的发展。作用:缩小贫富差距,缓和社会矛盾,有利于政治稳定,社会和谐。促进经济的持续发展。

本题解析:

本题难度:困难

3、判断题 (26分)人口政策是关系到国家民族未来和千家万户切身利益的重大社会政策。2013年11月15日,十八届三中全会通过的决定中提到“坚持计划生育的基本政策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策”。对我国人口政策作了重大调整,阅读下列材料,回答相关问题。

材料一:西汉高祖7年规定,“民产子,复勿事二岁。”(《西汉会要》卷47)东汉章帝元和2年下诏,除规定“人有产子者,复勿算三岁”外,又“今诸怀妊者,赐胎养谷三椹斛,复其夫,勿算一岁。”(《东汉会要》卷28)

唐太宗贞观元年正月发布《令有司劝勉庶人婚聘及时诏》,规定“男年二十,女年十五以上,及妻丧达制之后,孀居服纪已除,并须申以媒媾,命其好合。……刺史县令已下官人,若能使婚姻及时,鳏寡数少,户口增多,以进考第。如其劝导乖方,失于配偶,准户减少,以阶殿失。”(《唐大诏令集》卷110)

清康熙51年规定,“滋生人丁,永不加赋”。雍正元年又逐步实行“摊丁入地”,取消了全部人头税。

(1)根据材料一,归纳古代中国统治者推行的人口政策是什么?为保证这一政策的落实,又采取了哪些措施?结合中国古代文明形态,分析古代统治者采取这些政策措施的原因?(10分)。

材料二:“我国人口增加率30%,粮食增加率几年来是40%—50%,可见落实增加很快,但是粮食增加的速率不能长期地这样下去,因为耕地有限,人多地少的矛盾,将来总要成为问题的。同时,由于中国人口过多,劳动力廉价,人们不愿意改进技术实现机械化,进而无法提高生产率。”

“我国的国民收入在1956年将近900亿元,其中消费部分约为79%,积累部分约为21%。因人口多,所以消费大,积累小,而这点积累又要分摊在这许多生产部门,觉得更小了。我要研究的就是如何控制起来,使消费的比例降低,同时就可以把资金多积累一些。”(1957年,马寅初在北京大学的演讲)

材料三:正是中国1950年和1960年代生育高峰时期出生的人,在改革开放时代恰逢劳动年龄,进入劳动,为改革开放带来了不断的劳动力,促进经济增长,在很长时期里,我国老年化程度并不严重。例如,从1953年第一次人口普查到2000年第五次人口普查期间,少年儿童占人口(0—14岁)比例从36.3%降低到22.9%,劳动年龄人口(15—64岁)比重从59.3%提高到70.2%,而老年人口(65岁及以上)比重从4.4%上升到7.0%。人口结构的这种变化,大大减轻了人口抚养负担,提高了人口结构的生产性。……在社会抚养少儿人口和老年人口负担减轻的条件下,产生两个潜在的促进经济增长的源泉,即所谓人口红利。(《人口红利与经济增长可持续性——兼论充分就业如何促进经济增长》,蔡舫,人口研究,2004年第2期)

(2)材料二、三在人口问题上分别提出了什么观点?各自的理由是什么?(12分)。

(3)综合上述材料,你对我国人口政策制定有何建议? (4分)

参考答案:

(1)政策:鼓励人口增长;(2分)?措施:调整税收政策;国家直接物质奖励;将人口数量作为官员政绩考核指标;鼓励婚嫁。(4分)

原因:农业(耕)文明,生产力水平低下,劳动者的数量多少决定农业盛衰。

人口的多少关系到赋税的征收、兵役和徭役的征发,是国家强盛与否的重要标志。(4分)

(2)观点:材料二主张控制人口过快增长;材料三认为人口高峰促进经济增长(2分)

理由:材料二,认为过多的人口超出环境资源承载力;过多的人口影响技术的改进劳动生产率的提高;人口多消费大影响资金的积累和扩大再生产;(6分)

材料三,认为生育高峰、人口增长有利于改善人口结构;

人口增长在提供大量劳动力的同时,提供了巨大的消费需求,带来人口红利,有利于经济增长。(4分)

(3)①政策应随时代和国情的变化而不断调整。②制定人口政策,应从多个方面综合考虑其影响,不能过分强调其中某一方面的某种影响。(每点2分,其它言之成理酌情给分,总分不超过4分。)

本题解析:(1)第一小问根据材料信息可知采取鼓励人口增长的政策。第二小问再根据材料信息 “滋生人丁,永不加赋”。”取消了全部人头税”可知调整税收政策;“今诸怀妊者,赐胎养谷三椹斛,复其夫,勿算一岁。”可知国家直接物质奖励; “男年二十,女年十五以上,及妻丧达制之后,孀居服纪已除,并须申以媒媾,命其好合”可知鼓励婚嫁;“刺史县令已下官人,若能使婚姻及时,鳏寡数少,户口增多,以进考第。如其劝导乖方,失于配偶,准户减少,以阶殿失。”可知将人口数量作为官员政绩考核指标。再结合中国古代小农经济的特点、影响等相关知识回答原因。

(2)根据材料二信息“我要研究的就是如何控制起来,使消费的比例降低,同时就可以把资金多积累一些。”材料三信息“正是中国1950年和1960年代生育高峰时期出生的人,在改革开放时代恰逢劳动年龄,进入劳动,为改革开放带来了不断的劳动力,促进经济增长”概括两人的观点。再根据材料二信息“耕地有限,人多地少的矛盾,将来总要成为问题的。同时,由于中国人口过多,劳动力廉价,人们不愿意改进技术实现机械化,进而无法提高生产率。”“我国的国民收入在1956年将近900亿元,其中消费部分约为79%,积累部分约为21%。因人口多,所以消费大,积累小,而这点积累又要分摊在这许多生产部门,觉得更小了” 材料三信息“人口结构的这种变化,大大减轻了人口抚养负担,提高了人口结构的生产性”说明各自的理由。

(3)本问属于开放式问题,但要紧扣题意,有的放矢,如人口政策应随时代和国情的变化而不断调整,制定人口政策,应从多个方面综合考虑等。

本题难度:一般

4、判断题 (26分)社会转型一般是指社会变迁,它包括社会结构的变动和体制的转变。阅读下列材料,回答问题。

材料一:当代学术界认为宋朝是一个大变革的时代,有农业革命、信息革命、金融革命、商业革命、能源革命。

材料二:明清时期,从全球角度看,在思想革命、科学革命、政治革命与工业革命的推动下,西方国家已在从农耕文明转向工业文明的路径上高歌猛进。由于明清两朝统治者未能认清时代潮流,采取了逆大势而行的政策,社会转型因此难以启动。直到鸦片战争爆发,在西方坚船利炮的逼迫下,中国才开始艰难地探索现代化的路径。

——摘编自徐小宁《中国古代历史中的社会转型》

材料三:中国、西方古代科技成果比较图

材料四:……直到十一届三中全会以后,中国才以主动和积极的姿态全力推动向现代社会的转型,开始了真正意义上的社会转型,我把它叫做中国社会转型的快速发展阶段。中国社会转型包括从原有的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变、农业社会向工业社会转变、乡村社会向城镇社会转变、封闭、半封闭社会向开放社会转变、伦理社会向法理社会、(民主)制度社会转变等。……

——郑杭生《中国与西方社会转型的显著的不同点》

请回答:

(1)依据材料一并结合史实指出宋代在“农业革命、信息革命、金融革命、商业革命、能源革命”方面的具体表现。(5分)

(2)依据材料二、三和所学知识,分析明清时期西方在近代化的道路上“高歌猛进”而中国却“难以启动”的原因。这种差异给中国带来了什么影响?(8分)

(3)依据材料四和所学知识,概括说明十一届三中全会后中国的社会转型在经济领域的表现。分析30多年来中国中国社会转型快速发展的有利国际因素(10分)

(4)综合上述材料,谈谈你对社会转型的认识。(3分)

参考答案:

(1)农业革命:租佃关系日益普遍;信息革命:活字印刷术的发明;

金融革命:在四川出现了世界上最早的纸币——交子;

商业革命:商业活动不受时间地域限制,街市制取代坊市制,一批商业名镇兴起,城市的经济文化职能有增强;能源革命:煤在生产生活中的使用日益普遍。(5分)

(2)原因:政治上中国的君主专制制度日趋腐朽与衰落,实行闭关锁国政策;西方通过资产阶级革命或改革,确立了资本主义民主制度;经济上中国小农经济占主导地位,实行重农抑商政策;西方资本主义快速发展。思想上中国厉行文化专制,压制人们思想;西方通过文艺复兴、宗教改革、启蒙运动,大大解放了人们的思想。(每点1分,6分)

影响:导致中国在近代的落后挨打;中国被迫开启近代化的进程。(2分)

(3)表现:在农村实行家庭联产承包责任制;在城市加快国有企业改革;建立社会主义市场经济体制和现代企业制度;实行对外开放政策,建立起点线面相结合的对外开放格局。(每点1分,4分)

因素:和平与发展成为世界主题,世界形势总体趋于缓和;两极格局解体,世界多极化趋势加强;经济全球化和区域集团化的推动;第三次科技革命浪潮的影响。(6分,答出其中任意3点即可)

(4)认识:要顺应历史潮流,抓住历史机遇实现社会转型;科技进步与创新是实现社会转型的根本动力;要善于利用有利的国际环境实现社会转型。(3分,答出任意两点或言之成理即可)

本题解析:(1)结合所学知识,把宋代的史实同题干要求农业革命、信息革命、金融革命、商业革命、能源革命进行对比分析,可概括出农业革命是指租佃关系日益普遍,信息革命是指活字印刷术,金融革命是指交子的出现,商业革命是指坊市界限被打破,城市经济职能增强,能源革命联系冶铁也普遍用煤作燃料进行分析即可。

(2)第一小问要注意审题,结合明清时代背景,和材料中“西方在思想革命、科学革命、政治革命与工业革命的推动下”“中国采取了逆大势而行的政策”等信息,进行对比分析即可;第二小问要注意辨证的分析其影响,即一方面导致被动挨打,另一方面也被动走上近代化进程。

(3)第一小问要结合材料和所学知识,从改革开放以来,党和政府在经济领域采取的主要方针和政策概括出表现是:在农村实行家庭联产承包责任制,在城市加快国有企业改革,建立社会主义市场经济体制和现代企业制度,实行对外开放政策,建立起点线面相结合的对外开放格局;第二小问有利国际因素联系所学知识进行概括即可。

(4)审题是关键,认识类设问一般是结合材料中的信息来谈认识,所以认识一定是材料中能体现出的一些规律性和理论性的结论,也可以从材料中总结出一些处理相关问题经验和教训。从“明清统治者采取了逆大势而行的政策,社会转型因此难以启动”中概括出要顺应历史潮流,抓住历史机遇实现社会转型;从中西方科技成果图中可以概括出科技进步与创新是实现社会转型的根本动力;从材料四中我国经济领域取得的成就可以概括出要善于利用有利的国际环境。

本题难度:一般

5、判断题 春节是中国最富有特色的传统节日,“过春节”又称为“过年”。“年”的甲骨文写法,上面部分为“禾”字,下面部分为“人”字。这一节日形成的根本原因是

A.人们祈求谷物生产大丰收

B.自然经济在中国古代一直占主导地位

C.为了纪念神农氏

D.农业生产是中国古代立国的根本

参考答案:D

本题解析:略

本题难度:简单