微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 温家宝总理在国家科学奖励大会上指出:“社会主义现代化建设根本要靠科技,科技的发展归根到底要靠人才,谁在人才上占有优势,谁就能在科技创新上占领制高点。”以下科技成就能够体现“科技创新上占领制高点”这一论断的科技成就是(?)

A.20世纪六七十年代,我国国防力量得到加强的突出标志是“两弹一星”研制成功

B.“杂交水稻之父”袁隆平的籼型杂交水稻技术已经成为民众的福音

C.“863”计划的实施,为我国高技术发展起到了重要的推动作用

D.1999年至今,我国已成功发射了载人飞船“神舟一号”至“神舟七号”

参考答案:B

本题解析:联系史实,并结合选项进行分析可知,A.20世纪六七十年代,我国国防力量得到加强的突出标志是“两弹一星”研制成功;和D.1999年至今,我国已成功发射了载人飞船“神舟一号”至“神舟七号”这些成就是一些发达国家早已取得过的成就,因此,不能算占据制高点;C.“863”计划的实施,为我国高技术发展起到了重要的推动作用,它属于一个计划而不是科研成就。B.“杂交水稻之父”袁隆平的籼型杂交水稻技术已经成为民众的福音符合题目要求,故此题选B项

点评:新中国取得的科技成就主要有:

1964年10月16日我国第一颗原子弹爆炸成功;

1966年10月27日导弹核试验爆炸成功;

1967年6月17日我国第一颗氢弹空爆试验成功;

1970年4月24日我国第一颗人造卫星“东方红一号”发射成功。

1973年培育出世界上第一个杂交水稻品种“南优2号”;后又培育出“超级杂交稻”;

1983年,中国第一台运算速度每秒亿次的巨型计算机“银河—I”型机诞生;

1997年,每秒130亿次的“银河—III”巨型计算机研制成功,跨入世界先进行列。

1987年王选发明“汉字激光照排系统”,中国印刷业从“铅与火的时代”进入“光与电的时代”,王选被称为“当代毕升”。

本题难度:简单

2、判断题 (12分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:这次卫星发射成功,是我国发展空间技术的一个良好开端,是毛主席无产阶级革命路线的伟大胜利,是无产阶级文化大革命的又一丰硕成果……中国人民这一伟大胜利,给正在坚持武装斗争的亚、非、拉各国人民和全世界革命人民以巨大的鼓舞,给反革命的美帝国主义和社会帝国主义以沉重的打击,粉碎了他们垄断空间技术的迷梦。

——据新华社电

材料二:神舟六号尚在太空遨游,很多“搭车”企业就已开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……中国将继续以科学发展观为统领,把经济社会发展转入到以人为本、全面协调可持续发展的轨道上。崇尚科学、爱好和平的中国,一定会和平利用太空资源、让太空真正为人类造福。

——据新华社电

小题1:据材料一,“垄断空间技术”的是哪两个国家?当时两国的地位反映了怎样的国际格局?(3分)

小题2:材料一、二在阐述不同时期中国空间技术发展的意义时,侧重点有何不同?结合历史背景分析为何有这样的差异。(9分)

参考答案:

小题1:美国和苏联。(1分)两极格局。(2分)

小题2:材料一,政治;材料二,经济。(2分)

材料一,国内,文化大革命时期,以阶级斗争为纲;国际,处于冷战时期。(3分)

材料二,国内,十一届三中全会以后,工作重心转移到经济建设上;国际,和平与发展是当今世界的两大主题。(4分)

考生答案如超出要点但言之成理,可在每问总分范围内酌情给分。

本题解析:本题主要考查文化大革命和十一届三中全会关于改革开放的决策以及美苏两极格局的形成和多极化趋势的加强等内容,主要是考查学生对中外历史的分析比较能力。

小题1:比较简单,一般学生都能答出;

小题2:只要能读懂材料,也能答出材料一、二的侧重点不同,分析原因时,结合历史背景,主要看学生对课本知识的熟悉程度,以及概括总结能力。

本题难度:一般

3、判断题 下列关于欧洲一体化的评价,不正确的是(?)

A.符合欧洲的整体利益

B.符合欧洲各国的利益

C.改变了世界格局

D.破坏了欧盟各国的主权,违背了历史发展的趋势

参考答案:D

本题解析:略

本题难度:简单

4、判断题 阅读下列材料:

材料1:经济全球化是近几年国际问题中的热门话题,专家认为;“严格意义上的经济全球化发生在80年代末90年代初,全球化之所以发生在这个时候,第一靠全球的信息网络化,第二靠全球市场化的变革。前者为全球化提供了技术上的保障,后者为全球化提供了体制上的保障”。?——陈宝森《经济全球化进程刚刚开始》

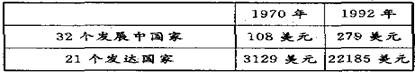

材料2:发展中国家与发达国家人均国民生产总值比较表

材料3:有一种观点认为,全球化是发达国家用来打开发展中国家市场的“敲门砖”,是新殖民主义的一种形式,因此发展中国家应团结起来,抵制全球化。

请回答:

(1)据材料1分析经济全球化出现的原因。

(2)材料2反映了什么问题?根源何在?

(3)根据上述材料评价材料3的观点。

(4)我国应怎样面对经济全球化的趋势?

参考答案:(1)科技发展;交通和通讯手段进步;两极格局结束。(2)在20世纪70年代至90年代的20多年间,生产力迅速发展,社会财富激增,但世界上贫富分化、南北对立的问题也日益严重。根源:旧的世界经济秩序;科学技术水平的差距。(3)观点片面。经济全球化确实加大了发达国家与发展中国家之间的差距,但全球化是生产力发展的结果是历史发展的必然趋势,不可抗拒。(4)顺应潮流,把握机遇。争取建立世界经济新秩序;建设社会主义市场经济,实施科教兴国和可持续发展战略,以迎接挑战。

本题解析:本题围绕全球化选取材料,要求把握经济全球化迅速发展的原因和表现,理解经济全球化是一把双刃剑。材料3的观点显然是片面的。

本题难度:一般

5、判断题 美国学者史景迁在《追寻现代中国》的序言里写道“从1600年以后,中国作为一个国家的命运,就和其他国家交织在一起了,不得不和其他国家一道去搜寻稀有的资源,交换货物,扩大知识”。导致上述局面出现的原因是(?)

A.中国已放弃闭关锁国政策

B.该学者不了解中国历史

C.工业革命发展的必然结果

D.经济全球化的客观推动

参考答案:D

本题解析:从材料中“和其他国家交织在一起”,“交换货物,扩大知识”,说明中国与世界联系密切,是世界这一整体的组成部分,因此,D项正确。A项错误,闭关锁国政策在明清一直推行;B项明显错误;C项错误,工业革命发生在18世纪。

点评:新航路开辟以后,对世界、对欧洲、亚洲、非洲、美洲都产生了深远的影响。就世界而言,世界开始由分散独立开始连接为一个整体,在此基础上,世界市场开始形成,对欧洲引起了商业革命和价格革命,但是对美洲印第安人和非洲黑人却带来了巨大地灾难。学生应该会辩证的分析问题。

本题难度:一般