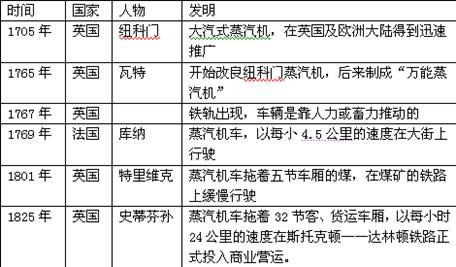

1、判断题 (32分)材料一?蒸汽机及机车的发明大事记

材料二? 1880年刘铭传奏请修铁路,刘锡鸿等众多官员纷纷反对,清政府遂搁置修路倡议。1881年,李鸿章请求在唐山至胥各庄建一条运煤铁路,在答应不用机车,改用骡马拖拽等条件下,清庭同意修建。1882年经过反复疏通才允许改用机车牵引。

早期中国铁路建设和技术发展迟缓,机车车辆和其他铁路设备多赖于进口,各种设备和器材十分杂乱,仅机车就有英、美、法、德、日、捷和比利时等国的190多种型号,机车车辆轨距达四五种之多,由此形成了世界各国机车车辆和装备器材齐聚中国的独特景观,中国铁路被讥讽为“万国铁路博览会”。

材料三?甲午战后中国铁路事业的格局为之一变。……至1911年,中国共建铁路8200公里,其中帝国主义直接投资的铁路占46%,中国向外国贷款建筑铁路占40%,自筹资金修建的铁路仅1200公里,占总里程的14%。

一些闭塞地区的经济因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时,还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”,所有这一切,无意中都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动现代化进程。

据袁昶估计,庚子前后,仅顺天府穷民之中,“失车船踮脚之力,而受铁路之害者”即在万余人以上。

(1)根据材料一和所学知识,分析铁路运输出现的条件。当时欧洲报刊曾就谁是“火车之父”展开争论,你认为谁是“火车之父”?请说明理由。(12分)

(2)根据材料二,概括中国早期修建铁路的特点。结合所学知识,谈谈你对“万国铁路博览会”的看法。(12分)

(3)根据材料三,分析铁路建设对近代中国社会的影响。(8分)

参考答案:(1)条件:蒸汽机的发明和改进;铁轨道路的出现;蒸汽机车的发明和改进;工业革命使生产飞速发展,对运输需求的增长。(6分)

理由:①库纳:最早发明蒸汽机车,并成来源:91考试网 91Exam.org功行驶。②特里维克:他的发明使铁路与蒸汽机车真正结合,具备了火车的性质和功能。③史蒂芬孙:他的发明运量大、速度快、正式投入商业营运,是真正实用的火车。(6分)

(2)特点:受顽固派阻挠,起步艰难;引进外国技术、设备,并开始自制;技术发展缓慢、标准混乱。(6分)看法:一方面,广泛引进各国铁路先进技术,便于参照对比,吸收利用,有利于创新;另一方面,缺乏统一技术标准,不利于铁路的普及和发展。(6分)

(3)活跃了闭塞地区的经济,推动了商业城镇的发展;带动了与铁路相关行业的发展;冲击了传统的交通运输业及其从业人员的生活,加速了小农经济的瓦解;冲击旧观念,促进社会转型,推动中国的近代化进程;帝国主义控制了中国的铁路建筑权,便于对中国输出资本和掠夺财富(或控制中国经济命脉),加深了中国经济的半殖民地化。(8分,言之有理即可)

本题解析:略

本题难度:一般

2、判断题 从汉至元政治制度演变所呈现出的特点是

A.皇权逐渐削弱

B.相权逐渐加强

C.皇权与相权的矛盾逐渐缓和

D.以皇帝为中心的中央集权逐渐加强

参考答案:D

本题解析:本题考查的是古代的政治制度,从汉代到元代其基本体现的是皇权的加强和相权的削弱,所以D项正确,AB分析片面C不是缓和。

本题难度:简单

3、判断题 董仲舒认为,“观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”这段话的核心思想是

A.“天人感应”“天人合一”

B.“仁者爱人”“民贵君轻”

C.“罢黜百家,独尊儒术”

D.“君权神授”

参考答案:A

本题解析:董仲舒适应汉武帝加强中央集权的需要,创立新的儒学体系。从材料可以看出,董仲舒认为“天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;”,即提出“天人合一”和“天人感应”学说。故选A。

点评:为了适应时代发展的需要,儒学产生后经历了三次改造:第一次是在战国时期,经过孟子、荀子的改造,儒学成为诸子百家中的蔚然大宗;第二次是在西汉时期,董仲舒适应汉武帝加强中央集权的需要,创立了新儒学;第三次是北宋时期,儒学吸收佛教、道教的思想,发展为理学。

本题难度:一般

4、判断题 历史学家斯塔夫里阿诺斯写到,研究世界历史“就如一位栖息在月球的观察者从整体上对我们所在的星球进行整体的观察时形成的观点,因而与居住在伦敦或巴黎,北京或新德里的观察者的观点迥然不同。” 斯塔夫里阿诺斯所强调的是,研究世界历史应

A.突出对于各国历史的研究

B.超越地区和民族的界限

C.特别关注东方民族的历史

D.侧重对大国历史的考察

参考答案:B

本题解析:斯塔夫里阿诺斯这里强调研究世界历史要站在历史的高度,对历史进行“整体的”研究,实际上是强调用全球史观去研究历史,而不是站在某一地区和国家的角度。故选B。

点评:全球史观是一种全新的史学理念,这种史观已被我国学术界所认可。在新课程标准和教科书中,这种史观也得到了充分阐发和体现,在高考试题中更是频频显现。如何理解并运用这种史观评价历史事物、进行科学有效地备考,是新课程教学过程中值得关注的问题。

本题难度:一般

5、判断题 阅读下列材料:

材料一:楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……不待贾(买卖)而足……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

材料二:(东晋建立后)百许年中,无风尘之警,区域之内,晏如也。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收之年),则数郡忘饥。会上(会稽郡)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩值一金……荆城(荆州)跨南楚之富,扬部(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》卷五十四

材料三:朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。语曰:“苏常熟,天下足。”——《陆游集》

材料四:

朝代

| 南方

| 北方

|

人口(户)

| 占全国户口数比例

| 人口(户)

| 占全国户口数比例

|

西汉

| 2470685

| 19.8%

| 9985785

| 80.2%

|

唐代

| 3920415

| 43.2%

| 5148529

| 56.8%

|

北宋

| 11224760

| 62.9%

| 6624296

| 37.1%

|

——杨远《西汉至北宋中国经济文化向南发展》

请回答:

(1)材料一反映南方经济状况如何?材料二、三、四反映南方经济有哪些发展?

(6分)

(2)上述材料反映我国古代经济发展出现了什么重大变化?(2分)

(3)南方经济发展的原因是什么?(3分)

参考答案:(1)西汉南方地广人稀,耕作方式落后,交换不发达。东晋南方地广野丰,农业产量提高,工商业发展起来;唐代南方户口增加,数量接近北方;宋代南方户口数大大超过北方,农业迅速发展,国家赋税仰仗南方。

(2)随着南方经济的发展,我国古代经济重心从北方转移到南方(或南方经济的发展超过了北方)。

(3)南方社会相对安定;人口增长,增加了劳动力,特别是北方农民南迁,带来了较进步的生产工具和技术;政府注重农业生产,重视兴修水利。

本题解析:本题对江南经济考查的深度、广度和综合性,都颇值得借鉴。试题围绕南方经济发展组织材料,主要考查再认再现重要的历史线索,阅读理解材料,从材料中提取有效信息,分析问题、揭示规律的能力。解题关键是找到组织材料的中心和规律,实际上学生在带着问题读材料时,应注意到题目所考查的问题已提示了组织材料的中心,即南方经济发展,然后再根据材料出处,确定每个材料反映的历史时期。结合材料可知材料一是西汉之前,南方虽开始开发,但仍很落后,材料二、三、四反映东晋南朝至唐宋时,江南经济逐渐赶上并超过北方,从以上规律中再概括第(2)问。对第(3)问要结合教材,从政治环境、劳动力、技术、政策等方面分析南方经济开发的原因。

本题难度:简单