1、判断题 阅读下面材料,回答所提的问题。(25分)

华师大新世纪版的《世界通史》在其前言所说,《世界通史》,顾 名思义是对世界历史的通观,它所考察的对象应当是人类社会作为一种整体性历史运动的发展进程。它之所以区别于国别史和地区史,首先就在于它以“世界”——人类社会的整体作为自己的考察对象和研究视域;而它之所以区别于更广义的人类史或人类文明史,也在于它所确立的中心概念——“世界”具有结构意义上的特殊内涵,而不是一般意义的对人类社会 的泛指。

的泛指。

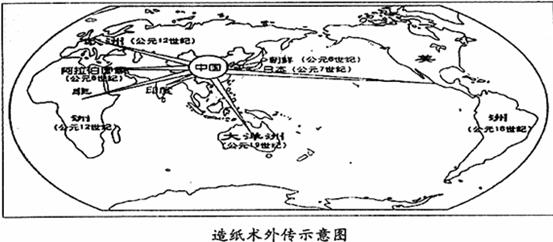

材料一?造纸术是我国古代伟大的科技成就,它与指南针、印刷术、火药一起,并称中国古代四大发明……它的对外传播对世界文明的发展产生了深远的影响,是中华民族对人类的杰出贡献。?——华师大版初中历史教材

材料二?从1640年到1840年,在200年中,西方已经进入了这样一个时期:“自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁 路的通行……”与此相比,同一时间里的中国却景物依旧:成千上万胼手胝足、转辗沟壑的小农背负着一代一代歌讴唐虞盛世、高谈名物考据或性心理义的士人。?

路的通行……”与此相比,同一时间里的中国却景物依旧:成千上万胼手胝足、转辗沟壑的小农背负着一代一代歌讴唐虞盛世、高谈名物考据或性心理义的士人。?

—— 陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

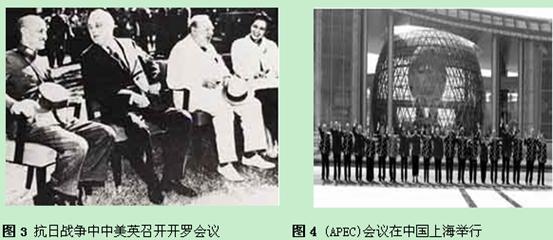

材料三?近代以来的中国已经告别了“中国中的世界”的时代了。她以不同姿态出现在世界舞台,不管是被动的还是主动的,都是人类社会纵向发展和横向联系的总体运动规律的使然,它符合人类社会由地域性历史向整体性历史发展的大趋势。正如《复兴之路》解说词所说,“100年是漫长的也是短暂的,在人类告别风云变幻的20世纪时,中国告别了上个世纪曾经的苦难,经过100多年的求索与奋斗,世界重新认识了中国,中国以新的面貌融入了世界。世纪跨越,中国人跨越的绝不仅仅是一个时间的节点,伴随着国家一起迈入21世纪的是中华民族伟大复兴的理想。”,以下图片资料可见一斑:

图1《南京条约》签订

图5?2010SHANGHAI EXPO CHINA ?

问题:

(1)、根据材料一,并结合所学知识,中国古代社会除了科技文化成果外,还有哪些方面显示其区域文明成就?

(2)根据材料二,中国在世界民族之林所处的被动地位,实则开始于鸦片战争前的两个多世纪。这一时期中西文明发展的本质差异是什么?造成中国落后于西方的主要原因有哪些?

(3)根据材料三,并结合所学知识,从经济和外交方面说明在世纪跨越的关键时期,中国如何“以新的面貌融入了世界”?

(4)通过图像可以加深对历史变迁的理解,达到以图证史。对于以上材料,某校历史老师以中国概括出从“中国中的世界”到“世界中的中国”这一主题。请仔细阅读图片及文字材料,你是如何理解这位历史老师对这一主题的概括?(注意:可以用这里提到的主题,也可以根据自己的理解另外列出主题,来解答这道试题。)

2、判断题 有人曾把一战期间中国民族工业的发展称为“黄金时期”。这一时期发展最快的工业部门是:

A.纺织业

B.造船业

C.机器制造业

D.采煤业

3、判断题 材料1? 1960年11月4日,尼克松对《纽约每日新闻》发表谈话时说:“我愿非常明确地表示,我反对给共产党中国外交承认。我同样反对接纳共产党中国进入联合国。依照联合国宪章,一个国家必须爱好和平才具有进入联合国的资格。十分明显,中国不是。美国不应该尊敬一个海盗。”

材料2? 1960年12月,一贯强烈反共的尼克松在同肯尼迪竞选总统时说:“我们(对中国)的态度不应该太过僵硬,我们不应该对一个有六亿人的政府,保持永久不予承认的态度。”1968年大选时,尼克松又说:“时间已经到来,我们必须掌握中国的现实了。”

材料3? 1971年5月15日,尼克松在电台广播《公告》时说:“正如我在过去的三年多次指出的那样,没有中华人民共和国及其七亿五千万人民的参加,是不能有稳定与持久的和平的。正因为如此,我在好几个方面采取主动行动,为两国之间的比较正常的关系敞开门户。……我谋求同中华人民共和国建立新的关系的行动不会以牺牲我们的老朋友的利益为代价,这个行动不是针对任何其他国家的”。

材料4? 1989年邓小平会见尼克松时说:“从1949年中华人民共和国成立到1972年,二十多年间,中美关系处于敌对状态,在您担任总统的时候,改变了这个状况,我非常赞赏您的看法,考虑国与国之间的关系主要应该从国家自身的战略利益出发,不去计较社会制度和意识形态的区别……,我知道您是反对共产主义的,而我是共产主义者。”

回答:

(1).据材料1和所学的知识分析尼克松“反对给共产党中国以外交承认”“反对接纳共产党中国进入联合国”的原因。

(2).材料2中,尼克松的言论说明了什么问题?

(3).材料3与材料1相比,尼克松对新中国的态度有何变化?为何发生这一变化?

(4).材料3中“同中华人民共和国建立新的关系的行动不会以牺牲我们的老朋友的利益为代价”是何含义?

(5).分析材料4中邓小平所说:“我非常赞赏您的看法”是基于何种考虑?

4、判断题 据文献资料记载:宋时有州官田登,州境内皆呼灯为火:上元放灯,州吏贴出榜文云:“本州依例放火三日。”时人讥云:“只许州官放火,不许百姓点灯。”这段材料本质上反映了?

A.宗法制度

B.封建等级制度

C.文官制度

D.避讳制度

5、判断题 民国时期,在社交礼仪上逐渐用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼,称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”。这一变化在本质上体现了

A.近代化的趋势

B.自由平等精神

C.西学在中国的发展

D.“中学为体,西学为用”

答案及详细解析请点下一页查看。