| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考历史知识点《古代中国的政治制度》高频考点预测(2019年最新版)(十)

参考答案:C 本题解析:本题考查学生解读史料获取信息的能力。材料中“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……到了明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了” 说明君臣关系的变化显示君主专制日益加强,故本题选择C。 本题难度:一般 3、选择题 《明史·职官制》记载:“内阁制票拟,不得不决与内监与批红,而相权转归寺人。于是朝廷之纪纲,贤士大夫之进退,悉颠倒于其手。”这段材料主要反映了 |

参考答案:B

本题解析:本题主要考查内阁制。依据所学,材料所说的“内监”、“寺人”是指宦官,“悉颠倒于其手”说明明朝宦官控权力较大控制了内阁。这造成了明朝政治的黑暗,统治的腐败。所以应选B。

考点:古代中国的政治制度·从汉到元政治制度的演变·内阁制

本题难度:一般

4、综合题 材料一 科举之善,在能破朋党之私。前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

————吕思勉《中国制度史》

材料二 天下之士,什什伍伍,戴破帽,骑蹇驴,未到门百步,辄下马奉币刺,再拜以谒于典客者,投其所为之文,名之曰“求知己”。如是而不问,则再如前所为者,名之曰“温卷”。如是而又不问,则有执贽于马前,自赞曰“某人上谒”者。

————唐《文献通考》卷二九《选举二》

材料三 宋代确立了三级考试制度,地方主持的选拔初试称之为“乡试”。……全国性的选拔考试,即省试,由皇帝临时任命主考官。……皇帝亲自主持的殿廷复试,称之为“殿试”,经殿试而最终录取者,即为“天子门生”。

考试之前,被指定的考官全部进入贡院,考试期间不得私自外出或会见亲友。……各级考试的试卷一律“封弥”(注:糊名)、“誊录”。

据学者统计,唐代290年,共取士6603人。……两宋310年,仅正奏名进士即达43000人之多,,当时的135位宰相中,90%以上是通过科举以及太学三舍考选等途径获得出身的。(注:宋代科举考试录取时,分“正奏名”与“特奏名”两类。经过中央省试合格的举人,称“正奏名”;因多次落地且年高而在殿试时另立名册、受到特殊照顾者,称“特奏名”。整个宋代特奏名录取数目,大约占全体录取数的45%左右。)

————摘自《中华文明史》第三卷和《中国科举考试制度》

材料四 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

————薛明扬《中国传统文化概论》

(1)据材料一,结合所学知识,指出汉时期的选官制度有哪些?(2分)

(2)概括材料二中唐朝科举存在的现象,试说明其不利影响。(4分)

(3)据材料三,说明宋代科举考试的特点。(2分)

(4)结合材料一与材料三,说明科举制的历史进步性。(6分)

(5)据材料四,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。(4分)

参考答案:(1)察举制、九品中正制。(2分)

(2)现象:考生向主考投呈作品(或投卷),以博得主考的赞赏。(2分)

不利影响:请托之风盛行,主考与中举者形成特殊关系,导致政治腐败。(2分)

(3)严格考试程序,对科举取士过程控制日趋严密,强化对考生和考官双方的防范,以求公平。(2分)

(4)有利于破除结党营私之弊;限制了徇私舞弊的发生;打破了世家大族垄断官场的特权;扩大了官员的来源;提高了从政人员的文化素质。(3分)体现“公平”、“择优”的机制原则;提高官僚队伍素质,促进官僚体制完善,加强皇权专制。(3分)

(5)人才流动机制;客观公平理念;人才激励机制。(4分)

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解答问题的能力。当然,读懂材料并尊重材料是做对历史材料题的关键因素。

(1)两汉时期,为了适应专制主义中央集权的需要,建立和发展了一整套的管理选拔制度。这套制度包括察举、皇帝征召等内容。察举制度的一种延续和发展,或者说是察举制的另一种表现形式——九品中正制,在汉末也出现了。选官制度与用人政策是我国历代封建政府巩固统治的措施之一,在封建社会也是加强专制主义中央集权的重要内容之一。

(2)此小问涉及到内容是:科举制。科举制度是古代读书人,参加选拔考试的制度。它是历代通过考试选拔官吏的,由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。科举考试制度,打破世家大族的特权垄断;提高官员素质与行政效率;保证了政府行政人员的来源,扩大了统治基础;促进了社会稳定;有利于社会公平公正;有利于重学风气的形成。但是,使儒学成为统治者奴化臣民的工具;官僚队伍壮大,但导致从事科学技术研究的人才力量相对薄弱。所以就出现了材料二中出现的种种现象和不利影响。

(3)宋代的选官制度,当时并没有八股选士的说法,其官吏的选任,沿用唐代的科举制度,但宋代由于经济上的发展和门阀制度的衰落,科举考试向庶族地主及中小地主知识分子广泛开放。对于士大夫,正如陈傅良在《答林宗简》所说的“家不尚族谱,身不重乡贯”,只要文章、诗赋合格,就可录取,这是扩大统治阶级基础的重要措施。但是,考试的程序更为严格,对科举取士过程控制日趋严密,强化对考生和考官双方的防范,例如,实行誊抄的“朱卷”等,以求公平。

(4)科举制度是为了选才,也是能够选出传统社会的真才并委以重任的。许多“论者”把科场上的作弊如挟带、替考、贿赂考官、通关节等说成是科举制的弊端,认为晚清科场作弊盛行说明科举制黑暗。实际上,从宋代以后基本定型的科场条规来看,作弊是人的问题,而不是制度本身的问题,就是现在的高考也会有作弊现象。从材料一与材料三的内容来看,科举考试,尤其是宋代的“三级考试制度”更有利于利于破除结党营私之弊,限制徇私舞弊的发生;扩大人才、官员的来源,提高从政人员的素质;更重要的是体现“公平”、“择优”的机制原则。

(5)科举制度虽已废除百年,离我们远去,但它所体现的考试、选拔人才的客观、公平、公正,仍值得借鉴、承继。在无法限制不正当权力的时候,只有严格考试才最为公平,为“底层”提供了改变命运的可能,虽然弊端明显,但是没有更好的选择。我国作为世界人口第一大国,最不缺的就是“人”,所以要想把真正的人才选拔出来,目前主要途径仍然是考试,因为只有通过考试才能体现出“客观公平的理念”,才能保证和利于社会的良性发展。

考点:古代中国的政治制度·秦汉时期人才选拔制度.察举制、九品中正制;古代中国的政治制度·唐朝时期人才选拔制度.科举制度;古代中国的政治制度·宋朝时期科举制度的发展.三级考试制度的出现推广

本题难度:一般

5、综合题 (12分)阅读材料,完成下列要求。

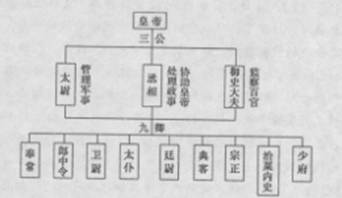

材料一中国秦代中央权力结构示意图

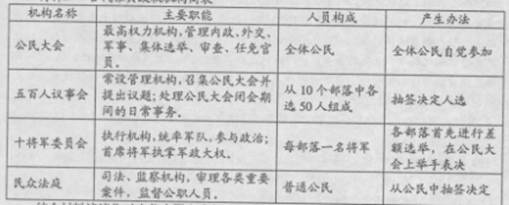

材料二 古代雅典政权机构简表

结合材料谈谈你对古代中国和古代雅典两种不同政体的认识。(12分)

参考答案:材料一反映的是君主专制政体,皇权至上,家天下,材料二反映的是民主政体,人民主权、轮番而治;两种政体只是体制不同,没有优劣之分;两种政体都创造了管理国家的政治形式,都是人类政治文明的伟大成果;不同政体的产生,是由不同国情决定的;不同政体决定了国家政治发展的不同方向,对人类政治文明影响深远。(12分)

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,古代中国的政治体制是封建君主专制政体,皇权至高无上,专制主义中央集权制度。而古代雅典的政治体制则是民主政体,公民在法律面前人人平等,人民主权、轮番而治。不过特别要注意的是“两种政体只是体制不同,没有优劣之分,两种政体都创造了管理国家的政治形式,都是人类政治文明的伟大成果,不同政体的产生,是由不同国情决定的;不同政体决定了国家政治发展的不同方向,但是两种政治体制都对人类政治文明产生极其深远的影响。

考点:古代中国的政治制度?秦中央集权制度的形成?秦代中央权力结构;古代希腊、罗马的政治制度?雅典民主政治?雅典政权机构

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考历史答题模板《古代中国的政.. | |