1、判断题 (11分)阅读下列材料:

民国初期工业分布示意图?一五计划工业分布示意图

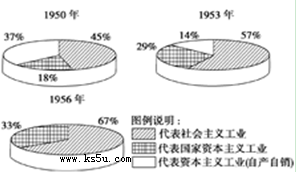

材料二? 1949~1956年,我国工业中各种经济成分的变化情况(不包括手工业)

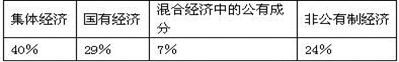

材料三? 1996年我国工业总产值中各种经济成分的比例

请回答:

(1)材料一中两个时期工业化发展后来遭遇挫折的主要原因各是什么?(2分)

(2)材料二中的三个图表反映了这一时期我国在所有制结构方面发生了什么重大变化?(3分)

(3)材料三与材料二中1956年的图示相比,发生了什么变化? (2分)(提示:从公有制经济成分及其它所有制经济形式的比重上归纳。)并指出变化的原因。(2分)

(4)结合上述材料谈谈中国近现代工业发展的过程留给我们的启示。(2分)

参考答案:

(1)一战后帝国主义卷土重来,加紧侵略中国;(1分)

左倾错误泛滥,轻率发动大跃进和人民公社化运动。(1分)

(2)变化:我国社会主义经济和国家资本主义经济所占比重迅速增加;民族资本主义经济所占比重逐渐缩小,直到最后消失。(3分,若不答“消失”不得分)

(3)变化:单一的公有制经济发展成为以公有制经济为主体的多种所有制经济共同发展。(2分)原因:十一届三中全会后,我国进行了经济体制改革,使多种经济成分得到发展。(2分,若 只答“农村经济体制改革”或“城市经济体制改革”,只得1分)

(4)民族独立是经济发展的前提;坚持实事求是的思想路线;抓不同时期的主要矛盾。(言之成理即可,2分)

本题解析:(1)材料一中的第一幅图反映的是民国初期的工业化发展,结合时间及国内形势可以知道后来遭遇挫折的主要原因是一战后帝国主义卷土重来,加紧侵略中国;第二幅图是一五计划时期的工业化发展,结合这个时间及之后国内的政治形势可以知道之后遭遇挫折的主要原因是左倾错误泛滥,轻率发动大跃进和人民公社化运动。

(2)由材料二中的图例可以知道,我国社会主义经济、国家资本主义经济以及民族资本主义经济在国民经济中的比重逐渐发生变化,表现为社会主义经济和国家资本主义经济所占比重迅速增加;民族资本主义经济所占比重逐渐缩小,直到最后消失。

(3)变化:题目提示 从公有制经济成分及其它所有制经济形式的比重上归纳,结合两个数据可以知道我国所有制由1956年的单一的公有制经济发展成为1986年的以公有制经济为主体的多种所有制经济共同发展的结构。原因:应该结合这一段时间中最重大的影响经济发展的事件十一届三中全会来考虑,从十一届三中全会开始我国实行经济体制改革,促进了经济结构的变化。

(4)由材料一中的我国民国初年之后工业化发展收到挫折是因为帝国主义卷土重来,可以得出民族独立是经济发展的前提的启示;由建国之后的1958年我国工业化遭遇的挫折的原因可以得出坚持实事求是的思想路线的启示;由后来我国经济结构的变化可以得出要抓不同时期的主要矛盾的启示。

本题难度:一般

2、判断题 某生在整理归纳中国近现代外交关系史时,粗略地绘制了一个两国关系发展趋势图,该生试图揭示的是

A.中德关系趋势

B.中美关系趋势

C.中苏关系趋势

D.中日关系趋势

参考答案:B

本题解析:美国参加过侵略中国的两次鸦片战争、八国联军侵华战争,因此中美关系不断恶化;抗日战争期间,美国援助中国抗战,两国关系友好;新中国成立后,美国敌视中国,特别是朝鲜战争爆发后两国关系不断恶化,1972年尼克松访华后关系缓缓。根据以上分析,图中应该是中美关系的发展变化。

本题难度:一般

3、判断题 邓小平说:“要实现统一,就要有一个适当的方式,所以我们建议举行两党平等会谈,实行第三次合作,而不提中央与地方谈判。双方达成协议后,可以正式公布”。对这段话的理解错误的是(?)

A.谈判是国共两党的平等

B.统一后国共两党要继续合作

C.台湾不以地方性代表会谈

D.统一后台湾与中央地位平等

参考答案:D

本题解析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中邓小平强调要用“一国两制”的方针来解决台湾问题,在谈判中国共双方平等协商,但统一后台湾只能作为一个特别的地方行政区,而不能享有主权国家的权力,不能与中央地位平等,所以D项错误,符合题意,其余A B C三项表述正确符合题意,答案选D项。

点评:“一国两制”是实现中国统一大业的基本方针,他所建立的行政区是特别行政区,拥有地方的高度自治权但不具有国家统一行使的权利,这是其特别之处,目前港澳地区已经实现了这一制度,这为解决台湾问题提供了范例。

本题难度:简单

4、判断题 (15分)【中外历史人物评说】

材料一:“天朝上国”第一次真正与"地上的世界"接触的代表是满清政府于1877年派出的首位驻外公使郭高焘。中国派出的第一位常驻西方国家的外交官竞然背负着"道歉"的屈辱使命。根据第二次鸦片战争期间及之后清政府与英、法签订的《天津条约》和《北京条约》,英、法政府于1861—1862年间派遣公使常驻北京。按照国际外交惯例,两国建立外交关系,应互派使节。1875年,英国以“马嘉里事件”(英驻华使馆翻译马嘉里游历云南被当地人打死)要挟清廷,使它在适使问题上作出艰难的决定,即在次年签订的《烟台条约》中明文规定中国派使臣前往英国"道歉"。清廷决定"道歉"使臣并作公使常驻伦敦。当时它看中的人选是被奕诉、李鸿章推许为"第一流"洋务人才的郭高焘。

——邬克《他没有给国人丢脸》

材料二:郭嵩焘这时虽然还未曾走出过国门,但是借助于担任过广东巡抚的经历和对西洋事务的经意考察,他对西方列强的见解,不但比保守派,而且比洋务派领袖们也高出了一头,他在这里提出的“西洋立国有本有末”的论断,在中国近代文化交流史上是石破天惊的创见。当他出使英、法之后,通过对西方的亲身考察,思想更加激进,因而倍受各方攻击;归国之后,闭门居家都不得安宁。死后,即使李鸿章这样的大员出面请谥,朝廷亦不给。

——王兴国《郭嵩焘的两重不同的历史地位》

(1)依据材料一,并结合所学知识,分析中国委派郭嵩焘为第一任驻西方国家公使的历史背景。(9分)

(2)依据材料二,并结合所学知识,分析郭嵩焘回国后遭受攻击的原因。(6分〉

参考答案:

(1)第二次鸦片战争中列强获得公使驻京权;清政府为顺应列强的要求,开始对外派驻公使;洋务运动的开展。(每点3分,共9分)

(2)郭嵩焘的思想较之其他官僚更为激进;国内顽固守旧势力的强大;西学的传播还不够充分。(每点2分,共6分)

本题解析:(1)历史背景从材料一中“根据第二次鸦片战争期间及之后清政府与英、法签订的《天津条约》和《北京条约》,英、法政府于1861—1862年间派遣公使常驻北京”可概括出第二次鸦片战争中列强获得公使驻京权;从“按照国际外交惯例,两国建立外交关系,应互派使节”和“即在次年签订的《烟台条约》中明文规定中国派使臣前往英国"道歉"。清廷决定"道歉"使臣并作公使常驻伦敦”的信息可概括出清政府为顺应列强的要求,开始对外派驻公使;从“当时它看中的人选是被奕诉、李鸿章推许为第一流洋务人才的郭高焘”的信息,结合所学知识可归纳出洋务运动的开展。

(2)原因从材料二中“他在这里提出的西洋立国有本有末的论断,在中国近代文化交流史上是石破天惊的创见”“通过对西方的亲身考察,思想更加激进,因而倍受各方攻击”可归纳出郭嵩焘的思想较之其他官僚更为激进,再结合洋务运动的相关史实,可归纳出国内顽固守旧势力的强大、西学的传播还不够充分等。

本题难度:困难

5、判断题 龙飞同学写关于民族精神方面的作文,可能引用下列哪句名言:

A.己所不予,勿施于人

B.祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏

C.天行有常,不为尧存,不为桀亡

D.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

参考答案:D

本题解析:略

本题难度:简单