1、判断题 (11分)阅读下列材料:

民国初期工业分布示意图?一五计划工业分布示意图

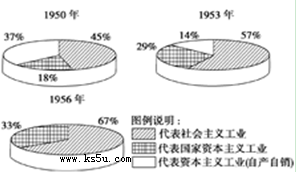

材料二? 1949~1956年,我国工业中各种经济成分的变化情况(不包括手工业)

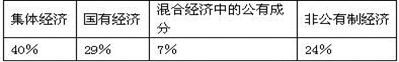

材料三? 1996年我国工业总产值中各种经济成分的比例

请回答:

(1)材料一中两个时期工业化发展后来遭遇挫折的主要原因各是什么?(2分)

(2)材料二中的三个图表反映了这一时期我国在所有制结构方面发生了什么重大变化?(3分)

(3)材料三与材料二中1956年的图示相比,发生了什么变化? (2分)(提示:从公有制经济成分及其它所有制经济形式的比重上归纳。)并指出变化的原因。(2分)

(4)结合上述材料谈谈中国近现代工业发展的过程留给我们的启示。(2分)

2、判断题 某生在整理归纳中国近现代外交关系史时,粗略地绘制了一个两国关系发展趋势图,该生试图揭示的是

A.中德关系趋势

B.中美关系趋势

C.中苏关系趋势

D.中日关系趋势

3、判断题 邓小平说:“要实现统一,就要有一个适当的方式,所以我们建议举行两党平等会谈,实行第三次合作,而不提中央与地方谈判。双方达成协议后,可以正式公布”。对这段话的理解错误的是(?)

A.谈判是国共两党的平等

B.统一后国共两党要继续合作

C.台湾不以地方性代表会谈

D.统一后台湾与中央地位平等

4、判断题 (15分)【中外历史人物评说】

材料一:“天朝上国”第一次真正与"地上的世界"接触的代表是满清政府于1877年派出的首位驻外公使郭高焘。中国派出的第一位常驻西方国家的外交官竞然背负着"道歉"的屈辱使命。根据第二次鸦片战争期间及之后清政府与英、法签订的《天津条约》和《北京条约》,英、法政府于1861—1862年间派遣公使常驻北京。按照国际外交惯例,两国建立外交关系,应互派使节。1875年,英国以“马嘉里事件”(英驻华使馆翻译马嘉里游历云南被当地人打死)要挟清廷,使它在适使问题上作出艰难的决定,即在次年签订的《烟台条约》中明文规定中国派使臣前往英国"道歉"。清廷决定"道歉"使臣并作公使常驻伦敦。当时它看中的人选是被奕诉、李鸿章推许为"第一流"洋务人才的郭高焘。

——邬克《他没有给国人丢脸》

材料二:郭嵩焘这时虽然还未曾走出过国门,但是借助于担任过广东巡抚的经历和对西洋事务的经意考察,他对西方列强的见解,不但比保守派,而且比洋务派领袖们也高出了一头,他在这里提出的“西洋立国有本有末”的论断,在中国近代文化交流史上是石破天惊的创见。当他出使英、法之后,通过对西方的亲身考察,思想更加激进,因而倍受各方攻击;归国之后,闭门居家都不得安宁。死后,即使李鸿章这样的大员出面请谥,朝廷亦不给。

——王兴国《郭嵩焘的两重不同的历史地位》

(1)依据材料一,并结合所学知识,分析中国委派郭嵩焘为第一任驻西方国家公使的历史背景。(9分)

(2)依据材料二,并结合所学知识,分析郭嵩焘回国后遭受攻击的原因。(6分〉

5、判断题 龙飞同学写关于民族精神方面的作文,可能引用下列哪句名言:

A.己所不予,勿施于人

B.祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏

C.天行有常,不为尧存,不为桀亡

D.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

答案及详细解析请点下一页查看。